◇ 陈 泽

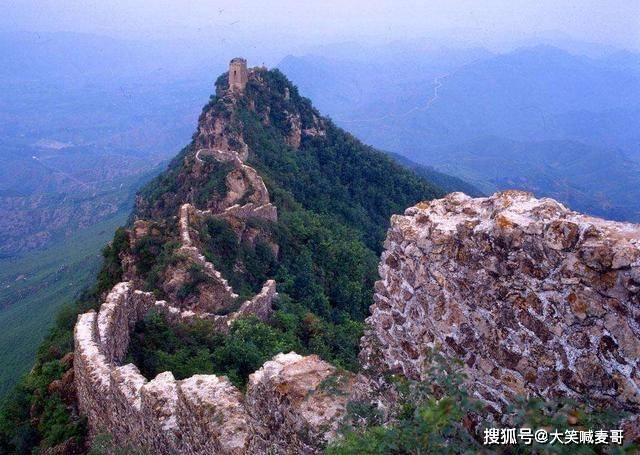

大松坡是我的出生地大理巍山贝忙村的一座山峰。从我记事起,村民就对它心存敬重。因此,大松坡生态很好,经常能听到布谷鸟、斑鸠、猫头鹰、金嘎嘎、苦雀的叫声。只是,随着时代的变迁,这天籁之音也凸显出了不一样的内蕴与境界。

2019年清明节,我们把埋在贝忙村后大塘子附近奶奶的坟茔,迁往村子南面大松坡山林中陈氏祖先休憩的地方,以便大巍南高速公路建设工程施工。乡亲眼中最早的祖宗陈生仲的坟茔,就在大松坡的最高处。大松坡四时除了清风古树芳草相伴,阳光白云蓝天辉映,没有尘世的喧嚣迷茫飘摇,也没有风雨的无常彷徨离乱困顿。这样也好,祖先聚集一处,将生前放不下的事情放下,解不开的心结解开,相互照应。如此,也就不会再寂寞了。如果奶奶有灵,我相信她对我们所做的一切,会感到欣慰释然的。

大塘子附近,准确一点说,是从西面的山丘奶奶的坟地到大松坡,要经过一段我小时候上山砍柴、割草、捡菌子的土路。如今,这条老路走的人不多,我也是离别老家数十年后首次涉足,感觉熟悉又陌生,内心一度唏嘘不已。路两边长满了荆棘杂草,似乎比以前逼仄陡峭。正午的阳光照着婆娑葳蕤的绿植,间或有蝴蝶蜻蜓飞过,伴随着不远处降龙古寺的风铃声,愈加凸显老路此刻的安静。和煦的春风,温润地拂拭我的面颊,顿觉心境怡然,灵魂释然。

走过田埂的时候,一种久违了的情愫,油然而生。看着田里的蚕豆已经成熟待割,想起烧青蚕豆吃的悠远时光,巨大的幸福感顿时袭上心头。今天,生活早已过了温饱线的乡亲,很少有人再去豆田里烧豆子吃,更不会将它磨成面,或蒸或煎成粑粑吃。豆面粑粑已然成为一个时代的名片和记忆,渐行渐远。尽管如此,烙印在内心深处的豆面粑粑的味道却忘记不了,在生活难以为继的年代,它一度成为乡亲不可或缺的食物。更何况,一些时候,大家连豆面粑粑也吃不上,饿得心里发慌,无所适从。

另者,村里已实现电气化,运输物资有车辆,因此,村里饲养牲口的乡亲屈指可数。曾经,作为庄户人家好帮手的牲口,日益边缘化。原本用作喂牲口的料豆,现在专门卖给相关企业和小作坊,生产加工兰花豆、炒豆,凡此种种,可谓今非昔比,内涵和旨趣均发生了根本性变化。只是,无论如何变化,乡亲终究不肯轻易丢掉传统的耕作品种和方式。在传承千百年来的农耕文化和农耕文明的同时,要留一份慰藉给自己,共同守候曾经带给我们太多希望和信心的无尽乡愁!

上大松坡,坡脚有一条必经的河流。在我的记忆里,水流并不大,即使在雨季,也很少发洪水。20世纪80年代以后,这条无名的河流跟其他河流一样,时常断流,最终干涸。据村里的老辈人回忆,历史越往前推,村前村后的河流沟渠库塘清水长流,水草丰茂,鱼虾、黄鳝、泥鳅、青蛙、石蚌、螺蛳之类的水生物并不少见。这些水生之物,常常被村民用来果腹,制作方法多是火烤或清水煮,放点盐巴和煳辣子,吃起来味美无比。很难想象,如果没有它,原本缺油少荤艰难度日的乡亲,到底能支撑多久!“那个年代,虽然物资匮乏,但记忆中,老家还算风调雨顺。大家都靠一种特定的信仰和精神意志活着,用现在的话说,就是有凝聚力。只要听到村里的高音喇叭召集或村干部临时开会部署,村民纷纷响应,出工出力,任劳任怨,从来不讲任何条件,集体利益至上。”

大松坡脚的这条无名河流,途经一处岩石,形成两米多高的落差,在岩石底部,有四时不涸的积水;在距积水约1米高的左侧岩石中部,有水渗出。在我的童年和少年时光,这筷子一般粗细的岩石渗水,是我们一家人和村里其他一些乡亲的饮用水源。

一般情况下,母亲每日早晚到此各汲两桶水挑回家。取水的过程非常艰难,先要躬身慢慢下到岩石出水处,然后用木瓢一瓢一瓢地舀,等舀满1桶水,再顺着嶙峋陡峭的岩石小心翼翼爬上来。取水时间常常在1小时左右。至今不可思议的是,每次母亲都能平安顺利地将水取上来,踩着坎坷不平的田间小路挑回家,直到后来取水点改为村后大塘子坝埂下的那眼井。这不能不说是一个奇迹,或许更是一种福报吧。

记忆中,家里的石缸、瓦缸里的水多数时候是满的,淘米、洗菜、煮饭、煨茶、喂牲口、洗漱全部靠它们。每天几百公斤的用水量,就靠瘦弱的母亲肩挑手提。现在想来,母亲所做的这一切,从来都不是想证明给谁看。母亲始终认为,这是她的本分和职责所在。旧时妇女的诸多特点,大都集中在母亲身上,比如三从四德、恪守妇道、相夫教子、先人后己、睦邻友好、慈悲为怀、宽容待人,不给别人添麻烦等。母亲的温良恭俭让,给亲友和村里众多乡亲留下了难以磨灭的印象。

如今,我的母亲父亲、大爹大妈、大嫂、老婶老叔已经去了天堂。他们生前生活在一起,去世后亦在大松坡相聚,一大家人不离不弃、生死相依。

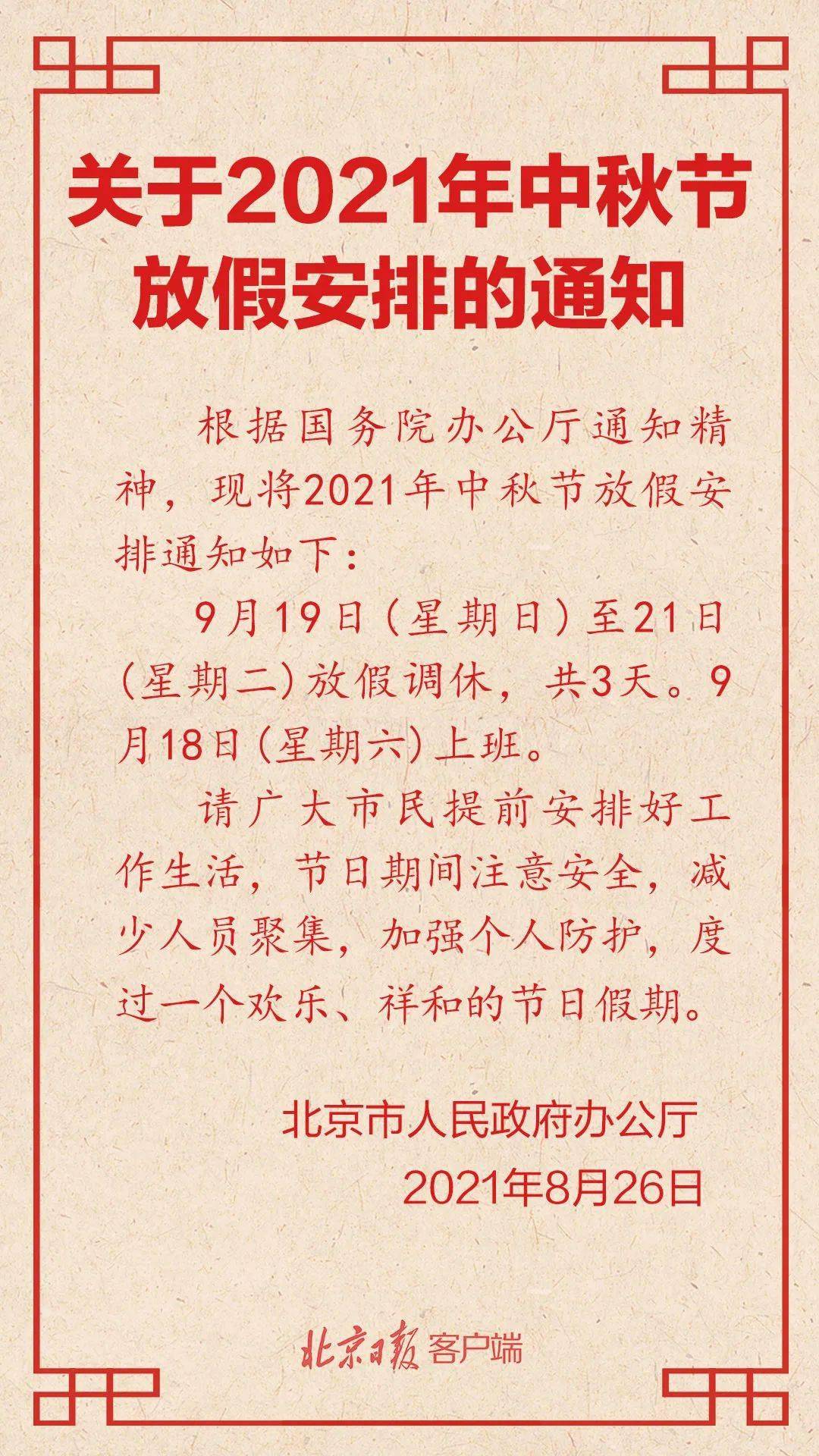

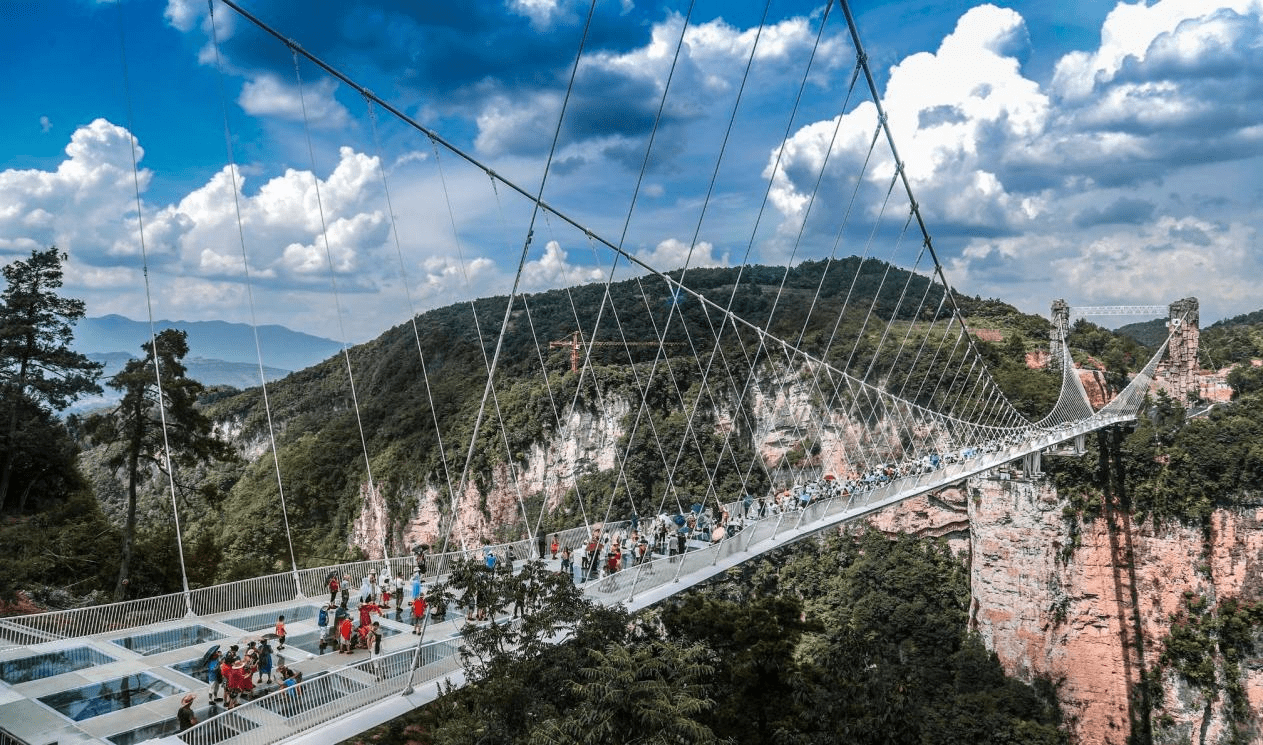

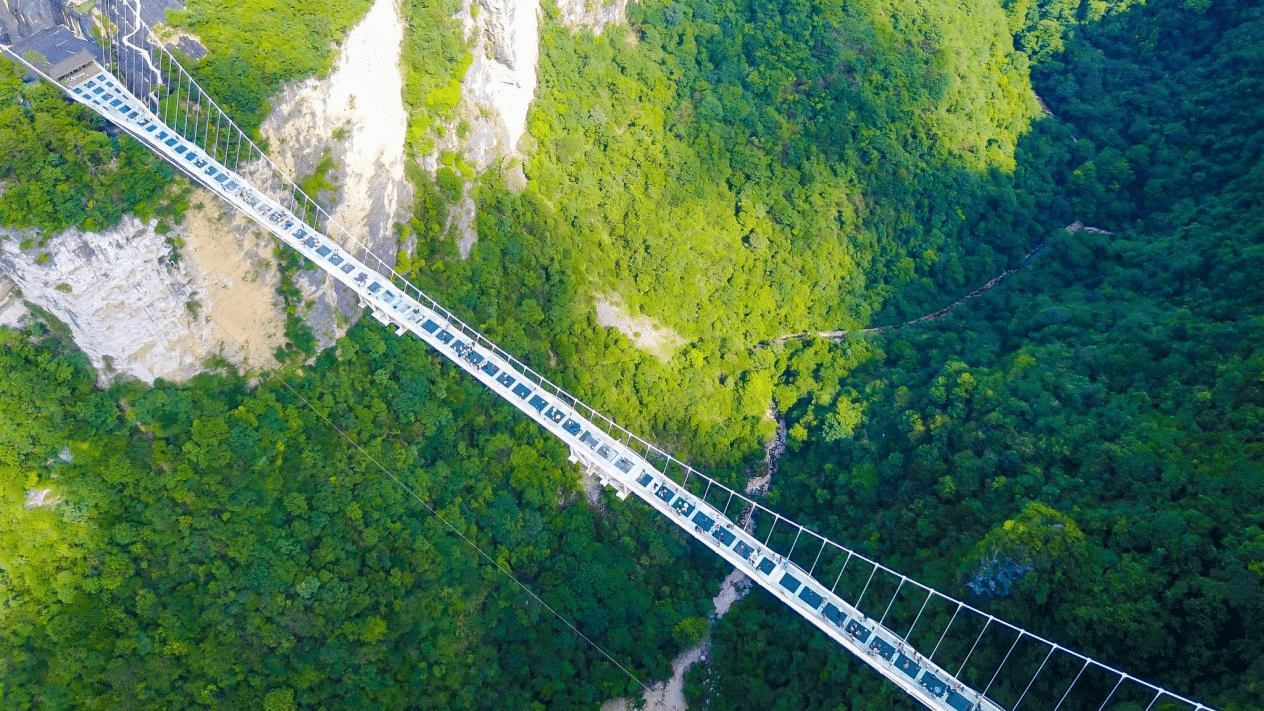

最近回老家,看见从大松坡山腰一侧穿过的大理到南涧的高速公路高架桥已经架好。村民告诉我,他们从电视上看到,今年底这条高速公路就要通车了。“贝忙村民祖祖辈辈都没想到高速公路会在身边,这样的变化真是翻天覆地。”

是啊,要是逝去的那些亲人有知,一定会和我们一样感到无比欣慰和自豪。和谐盛世,天上人间共祝愿!