阿城先生说:“大陆人总讲香港是文化沙漠,我看不是,什么都有,端看你要什么。比如你可以订世界上任何地方的任何书,很快就来了,端看你订不订,这怎么是沙漠?香港又有大量四九年居留下来的大陆人,保持着自己带去的生活方式,于是在大陆已经消失的世俗精致文化,香港都有,而且是活的。任何时候,任何地方,沙漠都在心里。”

我是在除夕前一天到的香港,飞机快降落时,透过舷窗看到下面密密麻麻的高楼,心情是激动的。我算是被港台流行歌曲影响的一代,我成长的二十世纪八九十年代,应该是香港娱乐业风靡全中国的黄金时期。但更令我神往的,是阿城先生说的“活的世俗文化”,以及那没有受过重大冲击的“中国习俗”。

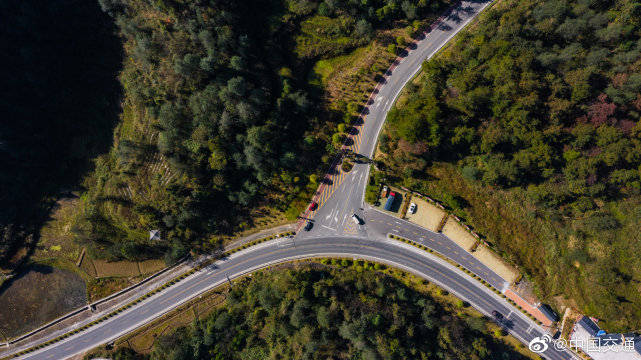

飞机落地香港国际机场,首先看到满眼的繁体字,心里一阵波动。我读古文已经很多年,看到这些文字还在活生生地用着,感到时光好像倒流了,古老的中国,我来了。有人接机,上车后汽车一路东行,过了两条海底隧道,路过红磡体育馆,路上有一段稍堵,终于从九龙登上了香港岛。人烟开始稠密,也多见包着头巾的南亚穆斯林,他们是菲佣吧?街道两旁的店铺鳞次栉比,人群川流不息,世俗生活正在这里生龙活虎地上演。明天就是除夕了,对比现在的北京,那座移民城市已经快变成一座空城了吧?

我在一条特别拥挤的路上下了车,推着行李,走进一条类似内地农贸市场的路。路两旁有卖海产品的,有卖衣服的,卖花的,地上湿乎乎地淌着污水。同行的亲戚笑着说“接地气”,我说是的,人间烟火气。预订的酒店就在这条“农贸市场”的巷子里。我们挤着往里走,见到地上蜿蜒着一条轨道,一会儿一辆有轨电车缓慢驶来,立即陷入粘稠的人群中。“噹噹”的铃声仿佛敲钟,提醒人们注意。它缓慢通过,像巨人小心躲避屋内易碎的玻璃杯。前面停着一辆小货车,正在往下卸货,电车滑到近前,不急不躁老实等待。我望向车内,车分上下两层,没坐什么人。“噹噹”声再次响起,它向远处驶去了,我们进入酒店。

酒店大厦总高三十层,我住在第二十五层,窗外可遥望维多利亚湾,但也只是部分,能看到一艘游艇在上面漂着。即使是二十五层这样的高度对于人多地狭的香港来说也不能做到一览众山小。我来到窗前探头向下望,楼下似万丈深渊,刚才的那个“农贸市场”变得好小好小,小得都快看不见了。抬头向前,依然有几座很高的楼立在面前。整个香港就是这样的“细长条”,连公交车都是双层的,似乎这里的重力加速度小,所有的建筑都在往高长。

楼房都显老旧,有的甚至破烂,很多窗外晾晒着衣服。我看到对面楼顶的小房子里也住着人,因为那里摆着植物,旁边还支张圆桌,放着椅子。后来的一天我还看到有人在上面打太极--我和他隔着楼与楼之间的好几道深渊,好似从一座大山遥望另一座大山。

换上短袖,真够热的,下到地面,再次进入摩肩接踵的人群。春节在即,人们都在忙于采购年货。路过几家卖海鲜的,虾和各种叫不上名字的鱼分门别类地摆着。我们沿街走去,拐了几个路口,一边走一边踅摸饭馆。时间是下午两三点,最后来到一家茶餐厅,没想到里面的人竟然爆满。我们呼呼啦啦地进去,最后居然在角落里找到两张小桌。于是一通狂点,从蒸肉丸子、金钱肚到虾饺,再到各种淋上酱油吃的米饭--那酱油极其鲜美。然后我出门去旁边的711买酒,买到两瓶广东产的大约四两装的米酒,塞到兜里带了进来。我倒不是怕这里不让外带酒水,而是不想让香港人觉得我们下午茶时间就开喝,纯属大陆来的十足酒鬼。菜接二连三地上,笼屉码得跟烟囱一样高,最终两瓶酒全被我喝掉了。饭馆里坐的全是香港本地人,这是我喜欢的;他们在春节前来到自家门口的茶餐厅度过一个愉快的下午,这件事听着就让人感到放松。不时有人朝我们这边看两眼,唉,我的外地口音啊,肯定早就暴露了我大陆人身份。听说这里有些排外,不过目前我倒没觉得。刚才点菜的“阿姐”对我们不错,她还建议我们把两张桌子拼起来组成一张大长桌。再之前711那个收银姑娘也挺好。我进门问,您这儿有白酒么?她给我指了指一处货架,脸上仿佛还有些难为情似的。我看到那里摆的多是红酒,不算贵,另外就是日本的清酒了,米酒只有一两种。饭馆里,我同行的一位长辈说,别点那么多菜,回头他们趁乱少给咱们上。我想,这是不是典型的大陆思维呢。

我想起齐如山先生写的旧时的北京,那个温情脉脉的城市,那些诚实朴素的人们,于是本能地信任香港——它从旧中国而来,那传统的“中国文明”仿佛被隔绝了起来,没有收到过冲击和改变。因此,当它再次出现在我们面前的时候,我们感到陌生,但其实,那只是让我们看到了自己旧时的样子。

我晕着从饭馆里出来,站在路边的吸烟区抽烟。看着穿梭的人群,以及四处的繁体字,体味着香港带给我的传统中国气息。