中青报·中青网记者 王豪 马富春

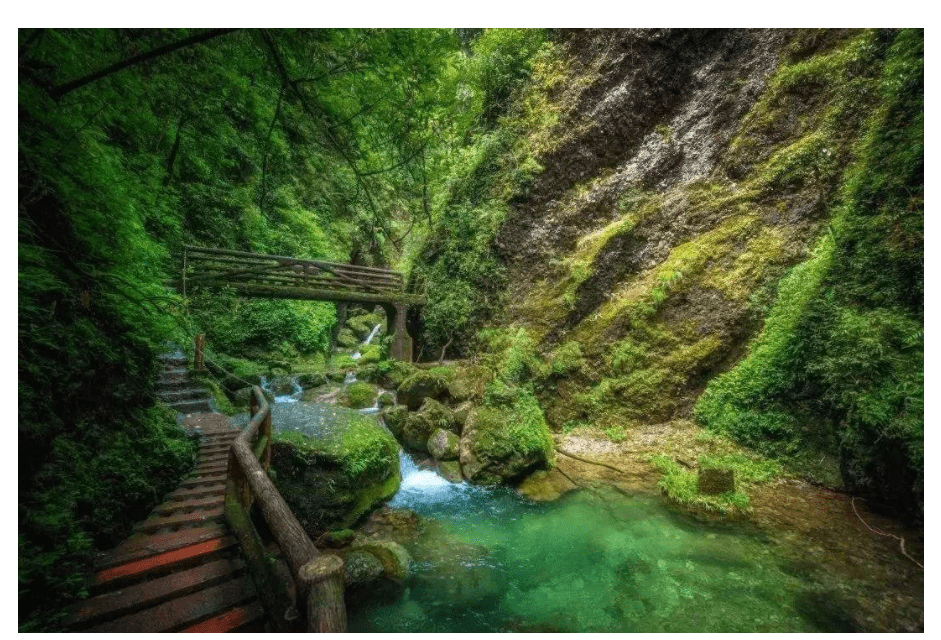

屈建军在沙漠里科考。受访者供图

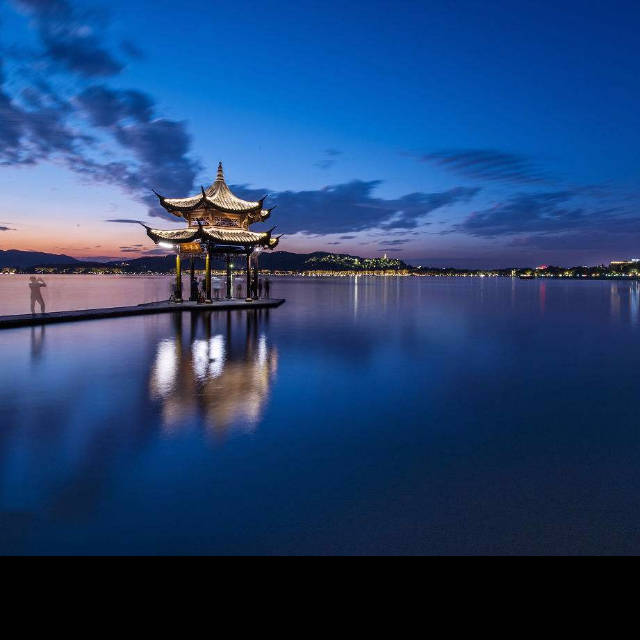

鸣沙山月牙泉。受访者供图

无论是《大唐西域记》里的“歌哭之声”,还是清代诗人朱坤笔下“初闻殷殷继咚咚,馀音似与宫商配”的形象描述,甘肃敦煌的鸣沙山,皆因沙“鸣”享誉世界。

《敦煌县志》中写道,“沙岭晴鸣”为“敦煌八景”之一。鸣沙胜景,也被人誉为“天地间的奇响,自然中的乐章”。

然而,在上世纪90年代末,享誉中外的敦煌鸣沙却因丧失发声机理,忽然“哑”了。这个让很多游客败兴而归的悄然之变,引发了中国科学院西北生态环境资源研究院研究员屈建军的关注。在他看来,“鸣沙不鸣,定有深刻的科学机理要探究”。

此后,近30年里,屈建军一直伴风而行,追沙而为,在钻研防沙治沙技术的同时,寻找着鸣沙山背后的发声机理。

正是这份坚持,让鸣沙山又演奏起了“初如丝竹管弦,继若钟磬和鸣,进而金鼓齐,轰鸣不绝于耳”的美妙乐章。

地理老师结缘鸣沙研究

现年59岁的屈建军还记得自己与沙“结缘”的契机。

1985年,从西北大学毕业仅3年的他还是陕西杨凌一所水利学校的地理老师。当年暑假,他以“不要工钱只管吃住”的回报,在一支沙漠科考队里承担了“扛机器”的“苦差事”。

和科考队朝夕相处,一起工作,打开了屈建军认识沙漠的一扇窗。也是这一次科考,让屈建军彻底迷上了与沙漠有关的一切。

他至今记得,科考的最后一站是陕西省榆林市长城一线以北的毛乌素沙漠。结束工作后,他在沙漠里漫步,夕阳打过来,沙子金光闪闪,一望无垠。那一刻,他决心投身沙漠研究事业,解开隐藏在这些神秘未知的人迹罕至之地里的诸多谜题。

屈建军先是给相关研究机构写信表达了自己想去工作的想法,同时又报考了研究生。3年之后,他终于如愿以偿加入了中国科学院兰州沙漠研究所(现中国科学院西北生态环境资源研究院的前身之一——记者注)

1989年12月,屈建军开始跟随老师到敦煌开展治沙研究。通过不断监测,不断试验,他们解开了莫高窟窟区的风沙运动规律和危害方式。其间,根据研究发现的三组风向,在莫高窟窟顶戈壁区处建立了“A”字形阻沙栅栏,使吹向莫高窟的沙量大大减少,并让以阻为主、固输结合的“六带一体”风沙危害防治体系得到了推广应用。

“由于过去对沙漠的认识、对风沙运动规律的理解并不深入,防沙治沙仍停留在‘靠经验’‘摸索干’的层次,很容易失效。”屈建军说,正是这样的实践经历,让他意识到“揭示科学原理”的重要性——只要把最基本的原理抓住了,就找到了指挥后续工作进行的“总机关”。

抱着这样的科研精神,他又对高寒地区青藏铁路沙害形成机理及防治技术、东南沿海国防设施区海岸风沙危害综合防护体系、极端干旱区文化自然遗产和重大工程建设风沙灾害防治等项目进行了系统全面的研究。

他本人先后获得“全国优秀科技工作者”、中国科学院“科苑名匠”等荣誉称号,科研成果也获国家科技进步二等奖、国家技术发明奖二等奖、国家科技进步一等奖(集体奖)、以及多项省部级奖一等奖等。

学生为他设计的微信头像就是他日常工作和生活的写照——穿着冲锋衣,手上牵着一匹骆驼,奔走在茫茫的荒漠戈壁之间,凉水就馕饼是他惯常的食物,经常还有咬起来咯吱作响的沙子成为“调料”混入其中。风吹日晒下,他的皮肤变得黝黑粗糙,但脸上却洋溢着微笑。

与沙丘交友 破解鸣沙之谜

但幸运的是,在这样枯燥的研究生涯中,屈建军找到了一个能让自己“苦中作乐”的研究方向——破解鸣沙之谜。

游客觉得鸣沙山“名不符实”的遗憾是促使屈建军开始相关研究的“引子”。依托文化旅游资源优势,敦煌旅游业爆发式增长,饶有趣味的滑沙项目更是受到游客热捧。可与此同时,当地生态受到破坏,鸣沙山已经很难再发出“如歌”“如雷”的声音,这也让在沙“鸣”当中得到慰藉的屈建军感到可惜。

“与沙丘交友,才能真正认识沙漠。”回顾自己的初心,屈建军决定抽出一部分精力,来破解“鸣沙为何而鸣”的自然界谜题。

“科学不就是为了解开这些谜题,找到其背后的事实和规律吗?”屈建军说。

此后数十年,“鸣沙”便成为屈建军最为感兴趣的课题之一。尽管这个研究是一波三折。

“开始,有很多反对的声音,连我的老师都觉得这种研究毫无意义。”屈建军连续3年申请国家自然科学基金都被驳回,参与评审的专家一致认为,这是一个很复杂的研究,涉及声学、地理学、气象学、地质学、风沙物理学等一系列学科知识。甚至还有人反问他,“你不觉得这样的谜题没被解开,显得更加浪漫吗?”

认准了就不退却,屈建军还是想做。为此,他开始做研究储备,了解鸣沙研究的科学进展。他发现,“鸣沙”研究在国际上很火,日本、美国科学家已有大量积累。被誉为风沙物理学的奠基人拜格诺在自己的实验室里常年摆放着两个瓶子:一个装着玻璃球,另一个装着鸣沙,就是为了探究鸣沙的机理。遗憾的是,拜格诺一直没有解答出沙子为何发声。

中国古代文献对鸣沙也有记载——在东汉的《三秦志》中,就记载了敦煌鸣沙现象。中国是全世界有关鸣沙记载最早的国家,可在相关研究上却罕有发声。

一些逐渐流传的鸣沙山“名不符实”的言论,也成为屈建军决心投身鸣沙研究的动力。

根据专家评审的意见,屈建军一次次修订完善申报材料,终于在第四次申报后,获得了国家自然基金的立项资助。

一次偶然的机会,屈建军听闻,内蒙古巴丹吉林沙漠有一组未被破坏的鸣沙群时,他立马就赶到沙漠所在的阿拉善右旗。屈建军向当地旅游局咨询,对方却把“鸣沙”听成了“明沙”,并热心地告诉他,“所有没长草的沙子都叫明沙”。

求助无果,屈建军只好一点儿一点儿地找,一个坡一个坡地爬,终于找到了那块儿神奇的地方。

随后,屈建军根据沙子的粒度进行了分选,将响的、不响的分门别类,再拿到实验室用显微镜挨个观察。“多孔(坑)状结构”可能是鸣沙发声的关键所在,在筛选了大量沙子后,屈建军有了突破性的进展。

但他无法确定自己的结论,便想着用主要成分和沙子一样都是二氧化硅的玻璃球做一次对比实验。

他找到研究院一位化学方面的专家,向对方请教,什么东西能让玻璃球表面出现孔洞,那位专家告诉他是氢氟酸——这是一种具有极强腐蚀性的液体。

屈建军想办法找来了一瓶氢氟酸。没有专业的实验环境,他便在宿舍的窗户外边放了一个装有玻璃球的塑料杯子,倒上氢氟酸。两种物质相互作用,味道刺鼻,屈建军连忙关掉了自己的窗户。

本次实验印证了屈建军的猜想——玻璃球表面呈多孔(坑)状结构后也具备了发声的先决条件。

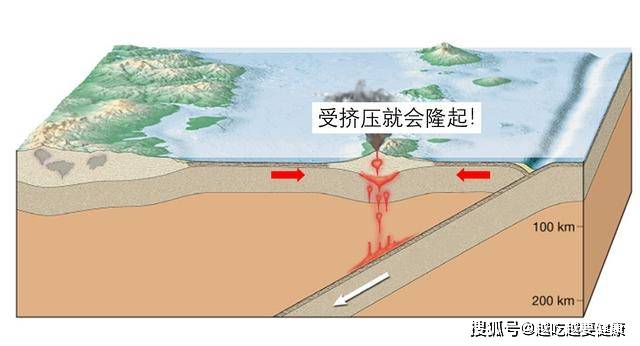

基于缜密的科学研究,屈建军提出,沙丘自然沙粒表面由风蚀、水蚀、化学溶蚀及硅凝胶沉淀等多种因素形成多孔(坑)状结构所构成的共鸣腔,才是鸣沙发声的关键所在。

这一结论一经面世就引起了国际学术界的重视,1992年,研究粉体工学的日本学者三轮茂雄为此专程赶到中国,为屈建军送来一瓶来自日本的鸣沙,并和他又去了一次巴丹吉林沙漠。

然而,这一次科考,让屈建军留下了终生的病痛。在车辆开进沙漠腹地后,司机因为欠缺“沙丘的迎风坡是缓坡、背风坡是陡坡”的知识,将车子一头开进了沙地里,坐在座椅中间、没有系安全带的屈建军差点被撞得没气了。

“嗓子变成了真空的地带。”屈建军说,车祸现场历历在目。直到当地一位牧民旗长用帮小孩子砸背的方式对他进行急救后,他才将一口气吐了出去。如今,他晚上睡觉,还要戴上呼吸机,以应对不时出现的不能自主呼吸的情况。

还有一次在雨夜赶赴沙坡头的途中,他乘坐的“切诺基”撞上了一辆拉煤的“康明斯”,导致他右臂骨折,装上钢板,他又多了一个“钢铁人”的称号。

“有奋斗就有牺牲。”每遇到困难,屈建军常用这句话勉励自己,如此年复一年,他都坚持下来。衣带渐宽终不悔,这些年来,屈建军因“鸣沙”研究而憔悴,却换来了“鸣沙”研究的不断突破,并因研究结果对西北多个沙漠景区带来的正向效应等获得第八届中国创新创业大赛沙产业大赛二等奖。

鸣沙山“鸣”声再起

探究鸣沙的沙粒结构,探索与亥姆霍兹共鸣腔相似的鸣沙共鸣机制,研究粉尘对鸣沙发声具有阻尼作用导致鸣沙共鸣机制丧失变为哑沙的原理,到最后提出清除石英沙粒表面各种细小杂质(该步骤专业名称为“洗沙”——记者注)对多孔结构的污染是恢复哑沙发声的有效途径,屈建军的研究一步步从理论走向现实。

不断的实验,是让“鸣沙”研究经得起考验的主要原因。屈建军举例,为了“洗沙”技术能在多地得以复制应用。他至少进行了数百次的实验。时间最长的一次,他在实验室里待了20多天,将沙子放在震荡机里,每隔几小时取出一部分,用显微镜做观察对比,直到沙子的“鸣声”逐渐清亮起来。

“那一瞬间,我心里的成就感和青藏铁路因为我们团队给出来的治沙技术方案顺利通车后的成就感是一样多的。”屈建军说。

“鸣”沙研究成绩初现,但屈建军并未止步于此。本着“科学为人类服务”的初心,他又向敦煌市有关方面建议,对新发现鸣沙旅游资源景点进行系统全面的科学保护。

屈建军建议,将旅游区统一规划,多辟几处踩沙场,分散人流,确定轮踩和周期性封育的旅游方式,使鸣沙得到一定的自身恢复,把人为影响降到最低限度,实现自然的“经宿风吹,辄复如旧”。

同时,积极建立敦煌鸣沙儿童乐园和科普基地,开发敦煌鸣沙旅游商品,让游客在感受敦煌鸣沙神奇自然现象的同时,亲近大自然,产生对科学的浓厚兴趣。

近些年来,在各方努力下,鸣沙山的状况在明显改观。目前,通过封育等一系列举措,敦煌市鸣沙山的部分沙山沙粒得到了淘洗,沙粒表面被净化,沙粒经过踩压可恢复往日的“鸣叫”,且形成了罕见的鸣沙群,远道而来的游客,可以领略鸣沙山的独特景观。

屈建军的鸣沙研究成果也在各地开花。在同样有鸣沙景观的宁夏沙坡头,屈建军通过推广自己的洗沙技术,搭建了一处“鸣沙”景区,让参与了一档亲子类电视节目的嘉宾留下深刻印象,也为电视机前的观众做了一次科普。

其余几处在我国有记载的鸣沙地,比如,内蒙古自治区达拉特旗的银肯响沙湾、新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县的鸣沙山、新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县的五峰鸣沙山群、北京鸣沙、三亚鸣沙也逐渐被纳入屈建军的研究范畴。

近期,屈建军就在海南发现了3处“海洋鸣沙”。他觉得这非常重要——在一定程度上,有利于山水林田湖草沙的共治以及人与自然和谐的共生。

“我的研究才刚刚起步。”屈建军说,行走在这条“沙尘飞扬”的科研道路上,他常常用这句话来勉励自己——我望不见山顶,只知道有山顶,然而,我还是要攀登。

来源:中国青年报 ( 2021年08月31日 12 版)