常常被问:你为什么那么喜欢老街?我是那种话特别多的人,以前,我敢回答这个问题。但慢慢地,我就纠结于什么是“喜欢”。

老街不像人,需要用语言来说道心里的嘈嘈切切。我不想和人说话的时候,找个老街的角落窝着,就把自己安置明白了。

放在十几年前,我能把喜欢归于喜欢的时候,我对老街的喜欢是明确的。喜欢很多人不如我喜欢它,它那么纯粹地属于我。清晨走在它晨雾弥漫的石板路上,冷不丁的“咯吱”声告诉我这里有多安静。一道沿着屋脊瓦楞跌落下来的阳光,抵达我的手心里,像一只雀鸟,喜欢从自己的心脏里发出吟唱。恰好在这样的金秋,会有桂花的模糊香味,一路寻过去,一对阿公阿婆正站在树下说道什么。我当然最喜欢深夜的老街,而且是零点过后,听得到“窸窸窣窣”的流水声,清透的月光每个角落铺展开去。我的心里会浮现出诗句,这些只有线条没有词句的诗句,根本不知道是八百年前还是五百年前的哪个谁说道给我听的,有着好听的尾韵。

那时候我刚来台州路桥没多久,刚发现十里长街没多久,刚走上社会没多久,但我对老街的喜欢,从认识它的那个瞬间,就完成了过去时态、现在时态和未来时态。我就这么游手好闲、不需要回答“你为什么喜欢老街”地喜欢着。

后来我吃老街里的姜汤面。那是间几乎有些歪斜的店铺,店门口的竹藤躺椅上,一位年过七旬的胖阿婆躺在那,脑袋昏沉得几乎要跌落下去,手里紧紧拽着一个收钱的口袋。我轻轻靠近她的时候,她即刻就会惊醒过来,干脆利落地端上一碗浇头辛辣的姜汤面。我更爱她自制的香肠,只是价格对于刚工作没多久的我不够友好。

常常在老街里晃荡,混成脸熟了,就会有人愿意搭理我这个新路桥人,比如打银匠林师傅。我喜欢听他吹牛,比如他说自己做过一个九龙杯的模具,是很多年前,为一个找到他的山东老板做的。山东老板叫他凭着自己的感觉做,他不肯,非得让老板把自己请到北京去看九龙壁。“也就看了两三个小时吧,我回来就画出栩栩如生的龙来了。”我的表情当然是:“吹牛了吧。”他走进屋子里,捧上他那个摔坏了一边的九龙杯,喝着水走出来了。后来我有钱了,就拎着一斤银子去和他聊天,我喜欢上了银勺子、银戒指什么的,就指手画脚地说给他听,过几天就能戴到手上了。

过去老街里住的多半是上了年纪的人,也就常常会碰到有人走了,吹吹打打办着丧事。一开始不喜欢,后背上会爬上阵阵凉意。慢慢地,成习惯了,就不避讳这种事。再后来,我发现老街里的丧事办得不哀戚,好像没有哭声在铺张死别的痛苦。为什么死别就要是痛苦的呢?100多岁的母亲走了,就像一天下来暮色四合那样自然。这个世界在欢迎一个生命的时候是充满生之喜悦的。当我们把这一生活掉,活得温善、自洽,凭着人的韧劲把一生里的道道坎迈过去,到了把生命还给大自然的时候,不也就是简简单单地道个别么?

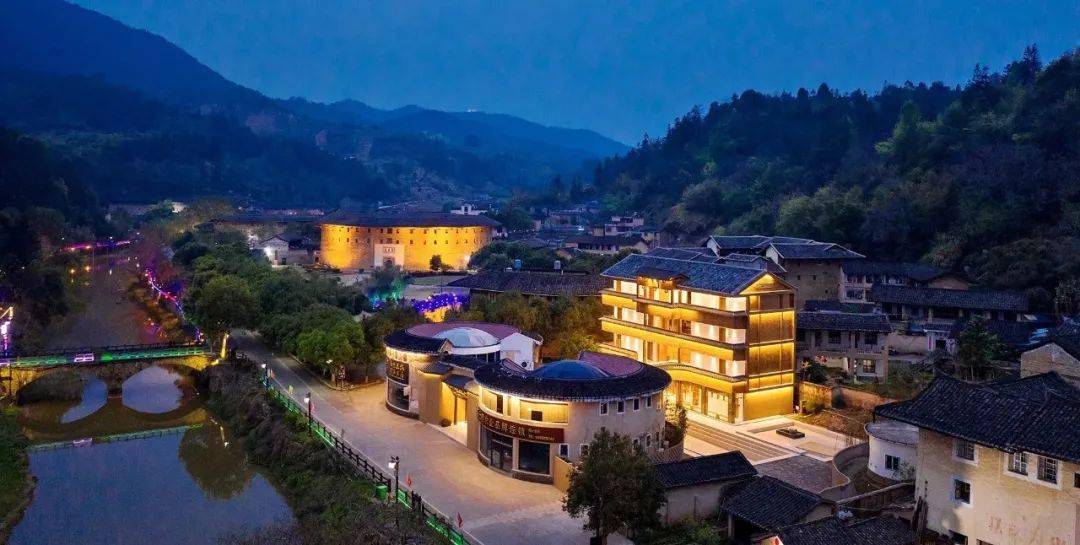

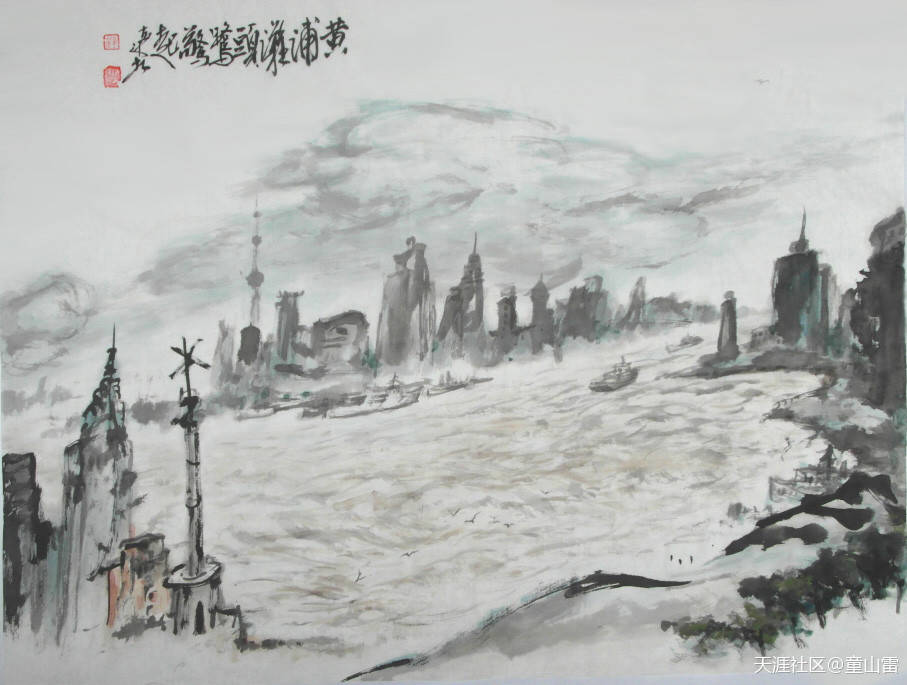

老街就一副老了的样子吗?源于东汉、兴于两宋、盛于明清,勾勒出了这条街的一条时间线。如果大于一千年算老的话,这样的老也不是衰老,而是故事多了点,轶事多了点,给了像廿五间这样的老房子几次被大火毁掉、又一次比一次建得更阔绰的机会,摧毁是新生的必然条件。老街的老体现在熙熙攘攘,前不久国庆假期,这里举行了“繁华十里,最忆长街”的活动,最多一天涌进13万多人,几难通行;还深夜它又复归静谧的时候,和我并肩走在街里的有宋朝逸士、明朝倭寇、清朝学士,也有刚从戏台上下来,还不及卸妆的生旦净末们。我实在不知道,是眼见为实,还是脑海里的过客也是同行者。

有几件事允许我三言两语地说。一件是旧时贫寒学子考出了不错的成绩,就可以到宾兴祠拎几块猪肉回家。这些猪肉,都是当地赚了钱的人家凑钱买的,除了猪肉,他们还乐于资助好学的贫家子弟。我就觉得,这些猪肉可讨得不少冷着灶头、愁着过年的母亲欢天喜地。一件是从前老街里有几家抓中药的铺子,平日里把中药“赊”给街里的人。过年的晚上,他会提着个灯笼去收药钱。碰上条件差的家庭,也就“罢了罢了”,却也会被迫拿点干货回来,算是没有空手而归。一件是夏日的傍晚,一艘艘小汽船从靠海的金清那边,“突突”地开过来了,船里好吃的西瓜、杨梅、甘蔗、香瓜堆得小山一样高。家里的大人伸手一招呼,在岸边就买了些,再也不用扯着嗓子喊潜在南官河底不舍得上岸的调皮孩子,玩水刚好瘪了肚子的他们,寻着味儿就上岸了。

写到这,也不论写到哪,我都可以把所有写过的,有关这条十里长街的思绪清空。于是,我对它的喜欢,又可以不必陷入什么算是喜欢的纠缠了。