作者:赵时玲 王若愚

1

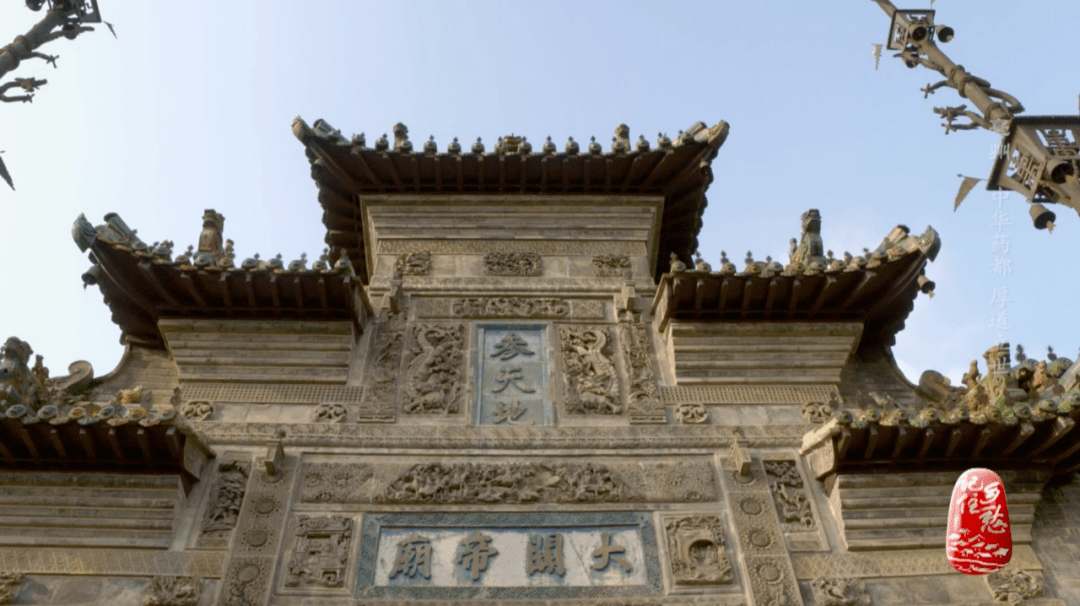

在豫中平原上,有一座几千年的古城——郾城,它就是我的故乡。郾城的“郾”字只作地名使用。在汉书记载的战争里,在盛唐时期的诗歌中,在南宋岳飞抗金的沙场上,都不乏郾城的名字。郾城还是东汉时期中华文化宗师许慎的故里。在这个历史悠久,文化灿烂的古城里,很多自然和人文景观都具有深厚的文化底蕴。

城南门外,一条沙河自西向东静静地流淌着,世世代代滋养着这里的土地和人民。河水是清的,甜的,可以行船,顺水路向东经周口直抵安徽阜阳。盛时的船可以成队,西上东下各自沿着它们的航道行进着,如同现代交通的“靠右边走”一样,秩序井然。上行的重载船要用纤夫拉着,那一队纤夫迈着整齐而坚实的步伐,唱着十分动听的号子,成了一个景观。孩子们都喜欢陪着这队伍走上一程,再恋恋不舍地沿着河岸回来。河中盛产鱼虾,河湾里飘着捕鱼的船,这船叫鹰船,在两个不大的平行仓上固定一条横梁,渔人站在梁上手持长杆驱赶鱼鹰潜入水中。看鱼鹰捕鱼也是十分有趣的事。沿河两岸林木繁茂,土地肥沃,物产丰盛,农副产业历来都十分发达。

沙河之畔-漯河市革命纪念馆

沙河之畔-漯河市革命纪念馆

西门外有一个镇河铁牛卧守在河岸上,这铁牛铸于清道光年间,居高临下,双目俯视着河面。相传它是专门在这里监视河水水位的。汛期,当水位涨到一定高度时,它就要行使“镇”的职能了,郾城城内从未遭过水患,这可能就是那铁牛的“功劳”。

我们家住在城东门内的崇圣祠街,这街名显然是因为它毗邻着文庙而取的。文庙后来称作黉学。“黉”(音红)本身指古代的学校。显然,这个原来供奉孔夫子的地方,不知从哪朝哪代改成了培养人的学校。

崇圣祠街不长,一眼就可以观其全貌。说是街,其实只是个僻静的巷子,没有商业的喧闹,也没有车水马龙的欢腾。因为北面是黉学的缘故,这条街只有一排座南朝北的门楼,青砖灰瓦,高挑飞檐,整齐地排列着,如同黉学门外一列武士警卫着。从街心向东望去,一座乌黑的古塔耸立在城头上,像是一个威武的将军在检阅列队的武士们。

自从我能理解事物开始,就感到这条街特有的庄重、肃穆,感受到历史的沧桑。

我的祖父赵树梅是一个饱读诗书的私塾先生,和蔼而善良,祖母张淑贤是一个大家闺秀,温顺而慈祥。父亲兄弟三人,父亲居长,二叔赵晓舟,四叔赵廉超,三叔赵涵晖是父亲祖叔家的独生子,乳名叫泉,在堂兄弟中排行第三。三叔和四叔1938年都曾被我父亲介绍到延安抗大接受党的教育而投身革命。

母亲吕瑞芝,她的娘家在郾城安巷,安巷实际上是北街的一个胡同,早年这安巷的吕家是一个富有的兄弟十人的大家庭,虽然以后分开了家,但每家都很殷实,母亲出生在那样一个家庭里,颇具大家风范,虽然没有很深的文化,但精于针工,通情达理,她的为人处事没有人不佩服。

1932年秋天她与父亲结了婚,那时她已经21岁。旧时女性20岁以后成婚就算晚的了,这主要是父亲参加了革命,有几年就得不到安宁的日子,把结婚的时间拖延了。

抗日英烈-赵伊坪

抗日英烈-赵伊坪

在我们家把母亲称做“大大”而不称妈妈。“大大”这种称呼在我们的家乡是大娘的意思,大娘是逢人都可以叫的一般称谓,乍看起来似乎降低了母亲的品位,实际上无疑是扩大了叫的人的范围。我上学时的同学,工作后的同事,街坊邻居的孩子们都和我一样叫我母亲“大大”。对母亲显然是得到了更大范围的爱与尊敬。

1926 年冬父亲从北京回到郾城。

父亲是1924年秋到北京育德中学上学,在那里他结识了彭雪枫,经彭雪枫介绍于1925年加人共产主义青年团,并于次年转党,作为一名年青的学子,他已经肩负着党的使命回到家乡开始了党的宣传组织工作。在郾城组织文化促进会,还创办了一所平民学校,以后又把平民学校与郾城高等小学合并,建立了郾城第一完全小学,实行男女同校,女子可以上学,这在郾城历史上是从未有过的新事。在那所学校里就有我三姨、四姨,她们都成了我父亲的学生,以后都参加了革命。那时,我父亲和母亲已经订婚,母亲没有去上学,除了经济上的原因之外,恐怕与当时没有完全破除封建观念有关。

母亲常常对自己少年时期没有受到应有的教育引为憾事。每每说到此事,感触颇多。解放后她参加了夜校识字班,她很努力,认了不少字,后来也能看得懂报纸。以后她随同爷爷奶奶被二叔接到部队去生活。她学文化的活动也随之停止了。

赵伊坪与夫人吕瑞芝 ( 1934年)

赵伊坪与夫人吕瑞芝 ( 1934年)

记得那是80年代初,作家师陀,早年父亲在文艺战线上的朋友(原名王长简,曾用芦焚的笔名发表作品),他每出版一本文集,就寄赠给我们一本。母亲那时已是60多岁的人,戴着老花镜一篇一篇地念师陀的文章。她念这些文章时,“拦路虎”是少不了的。我们都是上班的人,不能给她应有的及时的帮助,因而也常常引起她的烦恼。这当然是一件不公平的事,她放弃了学文化的机会,支持一批一批的人去学习,去工作,去革命,到头来自己落个没文化,她的悔恨和懊恼当然是可以理解的。

同没有文化一样,使她感到遗憾的就是没有入党,她对共产党的认识自然是感性的,父亲对她的影响是直接的。她对党的感情质朴而纯正。有一个时期是她入党的最好的时机,那是解放初期,我们家的社会地位发生了根本的变化,由被歧视的“共党亲属”而成为受人尊重的革命家庭。她的精神面貌也发生了巨大的变化,她拥军支前,慰问伤病员,参加组织农会、妇救会,她是全县烈属的代表,当选过模范,是联合街道的妇联主任,她的革命热情和付出的辛劳使她获得了荣誉与尊敬。那时,当地的党组织曾经找她谈话,然而她觉得自己与党员条件相差还远。这显然是拿她与我父亲相比,她说:“我没啥贡献。”

吕瑞芝与外孙女赵丽萍 (1999年)

吕瑞芝与外孙女赵丽萍 (1999年)

当然,这话也未必是过谦,也确实是真实地感受。凑巧的是,就在那时我二叔受命为中国人民解放军海军第一航空学校校长,他浴血征战十几年,如今得到了一个稳定的生活环境,企盼着与家人的团聚,要把爷爷奶奶接出来,这自然要我母亲陪同。就这样她第一次离开了家乡,也从此中断了社会的工作,影响了政治上的进步,成了她不可弥补的缺憾。她虽然组织上没有入党,但她对党的信赖与热爱从未减退,她把追求政治进步转化为对我们的要求,我们入党她认为是继承父志,也好像是对她没有入党的补偿。

2

父亲在避开了1927年国民党的反共高潮中对他们的追捕后.在郾城周边地区临颍、泌阳等地以教书为掩护,从事党的地下工作。1929年至1932年间辗转在陕西、山东,在西北军及山东鲁南民团军中从事兵运,这其中,有获得成功的喜悦,也有失败的教训。1932年秋,他在河南开封进行党的地下工作,结识了正在河南大学上学的两个进步学生,一位是康午生(也就是王国权),一位是赵毅然。

1935年春,王国权伯伯介绍父亲到杞县大同中学教书。校长是河南大学教授王毅斋先生。王先生是从德国留学回国的经济学博士,杞县人。杞县大同中学容纳了一批党的秘密工作者和思想进步的教员,培育了许多革命的学生。那里成了我党在豫东秘密活动的中心。父亲在杞县教书的两年是他工作上、生活上比较稳定,事业上比较成功的两年。他在这一时期,与进步作家姚雪垠、师陀都有很深的交往,与这个学校的地下党员梁雷、傅孤侣、郭晓棠都有密切的关系,他一面教书,同时也有许多文学作品在《群鸥》、《蓓蕾》等刊物上发表,他对事业是那样的投入,对自己的照顾显然是不够的。

师陀先生

师陀先生

那时,他给友人的信中说:“我的教书生活一向很严谨,把责任看得很重,早起晚睡,连自己的健康都不在乎,有时想找回自己的存在,简直连影子也看不到,我悟到自己完全变成一架机器了……”那年寒假归来,母亲看到他头发老长,衣服老脏,她对自己丈夫又爱怜又心疼,她感到这架“机器”确实已经亟待维护保养了。她终于提出要随他一起到杞县去照顾他的生活。起初父亲便一口答应了。

简直是不谋而合,他何尝不希望让妻子与自己形影相伴呢!但最终还是作罢了,这一方面是经济上的原因,父亲在杞县大同中学教书时,还带着我的四叔廉超在那里读书,要负担他的费用,母亲要去必然要带着年幼的我,这样一下子就要担起4个人的生活,那时,学校有时几个月都发不下工资,生活是没有保障的;还有一个原因,就是母亲走后,家里没有照顾祖父母的人,父亲对爷爷奶奶是十分孝敬的,把两位老人留在家里他是不放心的。

河南省爱国主义教育基地-赵伊坪故居

河南省爱国主义教育基地-赵伊坪故居

1937年元月,父亲有一封给友人的信中说:“明天是考试的最后一天,准备三五天内动身回家,如果有路费的话。这学期糟透了,平常日子过得很艰苦,到头来,一文莫名,真不知怎样自解,私立学校,照例困难,这里更甚,前天接一友人信,下学期我准备另打出路。说实话,我真想奋飞一阵……”

仅仅几句话,包容了多少历史的痕迹啊!这里不仅说出了他生活的窘迫,工作的辛劳,同时,也为他要争取一个更广阔的活动空间发出了一个信息。

他苦苦追寻的时机就要到了。他决意要奋飞了。他是一个睿智而稳重的人,他的任何一次选择都是出于他自己的思考,出于他对党的忠诚。在我们家里没有人阻止过他的选择,没有人不尊重他的志向。

实际上,他的这个想法从1936年暑假就开始了。那年暑假,师陀到我们家住了半个月,他们那时散步的最好去处是上城墙。因为在那儿说话不受拘束,从东门上城头,到南门下来,正好是城墙周长的四分之一,站在城头极目远眺一片葱翠,河水泛着浪花,闪着银光……他给师陀说:“我想请你作个讲演,题目是如果战争爆发,知识分子应该怎么办?”师陀笑道:“那我就不揣冒昧了,但不一定能讲好!”他们一路说笑着回到家里时,见母亲正在那里晾衣服,母亲看着他们谈兴未尽的样子,冲他们点点头。父亲“噢”了一声,一副惊讶的神情说:“神速!神速!我和芦焚在城墙上还看到你正在河边洗衣服呢,怎么比我们还先回来了!”这显然是他们两人聚精会神谈天说地不在意时间的长短了。几十年后,师陀对我们家和谐融洽的一片亲情一直都没有忘记。

师陀准备好了,先进行一次试讲,听讲演的人,只有两个,一个是我的三叔涵晖,还有一个进步的中学生(此人是谁我就不得而知了)。

秋季开学,师陀与我父亲一同到杞县大同中学,父亲请他给学生讲演。后来师陀回忆说:“我从来没教过书,上台讲演很不习惯,但友情难却,硬着头皮走上讲台,面对满教室的学生,头上直冒汗,又讲了在郾城时他给我出的那个题目。”

这件事本身说明了父亲在关注着抗日救亡的形势发展,在缜密地思考着知识分子怎么办?他是一个具有远见卓识的人。

1936年10月间他给师陀的信中说:“很不喜欢那个隔壁就是监狱的学校,已经给朋友去信,希望能在那里找到工作。”师陀说:“他已经在大同中学两年,跟监狱做邻居两年,怎么忽然想走了呢?只能有一个解释,他已经察觉到敌人对他的注意。快放寒假时,他又有一封信,说他准备到陕西一趟,暂不要给他写信了。”

前排右一为赵伊坪

前排右一为赵伊坪

师陀的这个解释是相当准确的,那时的杞县大同中学急剧增长和发展起来的爱国热情早已多次冲出校园,师生们上街游行,宣传反日货的行动引起了当局的注意与不满,他们为了压压这种高涨的情绪,采取了一些手段,其中一种就是恐吓。在大同中学校内外,贴了大标语。这件事父亲肯定是知道的。这个情节我是在1983年《中共杞县地方党史大事记》上看到的,赫然有赵伊坪的名字,还记载着有人竟在他住室门外舞着大刀,威胁他,显然不能再呆下去了。

我父亲从1926年冬因与彭雪枫一起参加北京南苑农民暴动后返回郾城,在故乡创建文化促进会,办起平民夜校,1927年大革命失败后,敌人追捕他,直到杞县教书时,东奔西跑匿名换姓,那种非正常的生活已经七八年了,对敌人,他是有充分思想准备的。这期间,他的同志,他的朋友,不少人都不乏坐监的经历,就是没坐过的,也谙知狱中的情形。不难想象,监狱里关着他的朋友、同志,而他在带有电网的高墙外边教书,心里能是滋味吗?!

他不怕坐牢,但并不情愿去坐牢,因为他要把自己的青春年华贡献给抗日救国的事业中!

当然这次真正促使他离开大同中学的直接原因,是要去抗战!已经有了抗战的机会了!

事实也正是这样,不久就发生了“双十二”事变,党中央的英明决策,推动了西安事变的和平解决,蒋介石被迫接受了“停止内战,共同抗日”的主张,全国抗日形势大变。他决定要离开大同中学,走上抗日救国的战场。

3

姚雪垠在他的回忆文章里写了父亲离开大同中学时的情形,他说: “他临走的前夕,为躲避敌人的耳目,到了更深人静,一群进步师生悄悄地聚会欢送。 我不是大同中学的教员,但常由北平或家乡去该校住一段时间,所以也参加了这次欢送会。 伊坪在会上讲了个很感人、很有诗意的故事,象征着党在向他召唤,祖国在召唤。 抗战期间,我在他的故事的基础上进行加工,对青年群众讲过多遍,又写成一篇《红灯笼的故事》。 这个故事由苏联人译成俄文,同我的《差半车麦秸》收集在莫斯科出版的《中国短篇小说选》中。 许多人都知道我的《红灯笼的故事》,而不知道它的雏型是伊坪创造的。 ”

姚雪垠 先生

姚雪垠 先生

1982 年 9 月,河南省政府批准恢复杞县大同中学,还举行了 50 年校庆,姚老赋诗《大同中学感旧》,其中第三首是:

转眼行将五十年,

联翩往事记心田。

繁星深院传真理,

斜月幽窗写短篇。

共唱救亡悲泪下,

私谈局势愤挥拳。

良朋早洒沙场血,

留得光辉照后贤。

姚老的这首诗多么生动,多么深清!

就在那个繁星深夜里父亲讲了那个红灯笼的故事以后,杞县大同中学的人们就发生了一连串可歌可泣的故事。这些故事过去是姚伯伯讲给我们听的。1999年4月29日,这位在广袤的中国文学创作的原野上辛勤耕耘大半个世纪的姚伯伯与世长辞了。得到这个消息后,我和我爱人一同到他家去吊唁,姚老的小儿子姚海天和他的夫人王琪接待我们。我们以前也到过他家,但不曾与他们夫妇见面。也许是由于父辈的情谊太深,此次见面后只说:“我的父亲是赵伊坪”,勿须用更多的语言沟通,便一见如故了。海天随手从一本装帧精美的大书中(那本书的名字是《姚雪垠文学创作70年》)翻出那张1936年冬天6人合影的照片,前排坐着3个人,姚老在中间,左边是梁雷,右边是我父亲,后边站着3个学生。

如今这前排的3个人均已作古。而他们的分手,也就是在那个繁星深夜——父亲讲完那个红灯笼的故事之后。

梁雷离开大同中学到了太原,被党派到雁北地区开展抗日游击战争,先后担任右玉县县长、偏关县县长兼第二战区雁北游击司令、第二战区牺盟会雁北战时工作委员会军事部长、第二战区执法司令等职。同日本侵略者和汉奸打了许多仗,敌人自然是很怕他也很恨他的。1938年3月的一天,敌人纠集了大队人马把他包围,被捕后,残暴的侵略者竟割下了他的首级悬挂在城头上示众!

梁雷 烈士

梁雷 烈士

我们与海天见面时,自然要谈到梁克伦。

梁克伦是梁雷惟一的儿子,他大概也是出生在1936年秋天。就是在那个繁星深夜的欢送会之前,梁雷对我父亲说过:他“得了个儿子!”那年寒假父亲回到家中抱着我的妹妹,曾对我母亲说过:“梁雷得了个儿子。”

梁雷是河南邓县(今邓州)人,在杞县大同中学与我父亲共事两年。两人都是共产党员,以教书为掩护,从事革命工作,抗战爆发后,都走上了抗日战场。

我和梁克伦见过一面,那是1982年杞县大同中学恢复并举行建校50周年校庆时,烈士的后代相见如故交重逢,彼此互相问候对方的母亲。

杞县大同中学的恢复和举行纪念活动,为我们相识和相聚提供了一个机会,然而距那个讲红灯笼故事的欢送会已经相隔近半个世纪了。当年用心血哺育学生的老师,许多人都为中华民族的独立和解放而献出了宝贵的生命。而支持王毅斋先生创办杞县大同中学的康午生(即王国权,曾任驻外大使,民政部常务副部长)作为一位长者,在杞县大同中学建校50周年纪念时也去参加了纪念会。当有人把我介绍给他时,他连声说:“我看到你如同见到了伊坪。”说着就声泪俱下地把我揽到他的怀里……

说到这里就不得不提起另外两个人。一位是穆青,一位是冯若泉,他们都是杞县人,都是杞县大同中学的学生,上学时就很要好,1937年又一起到山西抗日前线参加八路军决死队。当时穆青是战地记者,以后曾任新华通讯社社长,现为中国记协名誉主席,60年代他与冯健、周原等写的报告文学《县委书记的榜样——焦裕禄》不知感动过多少人,教育了多少干部!他的散文、摄影和书法都很有成就。

穆青先生 为 “ 伊坪 小学 ”题写校名

穆青先生 为 “ 伊坪 小学 ”题写校名

我们的故乡郾城县为了对青少年实施爱国主义教育、革命传统教育,决定将郾城北街小学更名为“伊坪小学”,在该校建立了“伊坪书屋”,把学校确定为“爱国主义教育基地”,“伊坪小学”的校名和悬挂在“伊坪书屋”的“为中华之崛起而读书”的条幅都是穆老题写的。

2019年抗日民族英雄赵伊坪牺牲80周年纪念活动

2019年抗日民族英雄赵伊坪牺牲80周年纪念活动

冯若泉曾担任董必武的秘书,回到河南后,担任河南省人大常委会秘书长。他从北京到河南后,我们去看他,称呼他冯叔叔,他赶忙说:“不敢,不敢,你父亲是我的老师,在他的教育和影响下,我们才参加了革命,才有了今天,一日为师,终身为父呀!”他说起往事就激动不已。临别时他送给我们杞县特产咸菜——酱红萝卜,说:“你们没吃过这个吧?过去你父亲是常吃的。”我被他那谦和质朴的热情感染着。

杞县大同中学的老校长王毅斋先生,在办学时就有很多事迹非常感人,解放后他任河南省民盟副主席。大同中学从1936年末,即有一批又一批的学生被输送到陕北去参加了革命。1937年抗战爆发后,又有大批学生奔赴山西前线参加了八路军。直到1938年杞县沦陷的前夜,当时大同中学留校的学生,在党员教师的率领下,大部分参加了新四军彭雪枫的部队,或在当地党所领导的游击队中与日寇战斗,其中不少同学英勇牺牲。

这样的抗日救亡的场景是多么壮观,多么激动人心,振奋人心,如果不是有什么特殊的感召力,能使那么多的青年把生死置之度外,义无返顾走上抗日战场吗?!

我想着,我眼前有一个红灯笼晃动着,放射着奇异的光彩!但《红灯笼的故事》这篇作品我竟然苦苦地寻找了几十年,至今仍未看到。猛然想到:我何不求助于海天!于是我即刻写一短信给他,信中说:“请你把《红灯笼的故事》寄给我,我已经找了几十年,不能再等了!”《红灯笼的故事》是他的父亲和我的父亲共同创造的作品,是他们友谊的升华,是他们智慧的结晶,是他们在黑暗的旧中国燃起的一簇火焰,是在沉闷大地上发出共同的呐喊,是他们为唤起爱国青年走上抗日救亡战场而共同擂起的战鼓,吹响的号角!

海天接到我的信立即到出版社,从准备为姚伯伯出版文集的校样中找出来复印一份给了我。上面用铅笔写着:“此为二校样,难免有错别字,将来以出书为准。”我哪管什么二校样,就如饥似渴地读开了,读了一遍又读一遍,我沉浸在那动人的故事中……。

书中虚拟了一位名叫陶春冰的人,故事是由他讲述的。他说:“这不是一个使人快活的故事,也不是一个平平常常的故事……这故事是一位青年诗人告诉我的,他是我的好友,刚刚从监狱里释放出来,害着沉重的肺病(按:此人是指父亲的朋友,当时河南大学的学生、地下党员赵××)。那时我也正在吐血,又受着迫害,我们没有钱逃往上海或北平,在茫茫中原几乎迫得无处存身,暂时隐名埋姓的匿居在一个私立的中学校里。这中学是在豫东的一个小县城中,校长姓王,是一个极热情的,爱好真理的德国留学生。因为他敢说良心话,敢和恶势力相抗争,人们在背地里都说他是个“疯子”(按:这是指王毅斋先生)。

“在凄风苦雨的幽暗之夜——唉,夜是那么长,长得令我不敢回头去想!——他收容了四五位失去了生活自由的亡命人,在一座破庙里点起一盏理性的明灯,照耀着一群天真活泼的孩子们。‘双十二”事变后,旧历的除夕之夜,我们在那座由大殿改成的极其阴森和寒冷的礼堂里为诗人开了欢送会,因为他在第二天就要驮着一身病离开我们往西方去了……

“欢送会是在半夜间开的,因为只有在夜间,关起大门来,我们才敢低声畅快的说,畅快的笑,畅快的呼吸!在夜会快要结束的时候,这位诗人给我们讲了个“红灯笼的故事”。很久了,我没得到过他的消息。有人说他在山东敌后,有人说他在雁门关外,有人说他牺牲在汾河岸上,我想他大概已经死了。他死在历史的激流中,什么也不曾留下,只留下几首诗和这个故事。”

读到这里,我再也不忍读下去了,泪水模糊了我的眼睛。我知道这就是我父亲的写照!我抑制着自己的感情,翻到了文章的末尾,赫然注着“写于1939年”的字样,那年的3月5日就是我父亲的忌日。

本文作者赵伊坪烈士之女 赵时玲 ( 右 一) 、女婿 王 若愚 (中 ) 与外孙女赵立萍(左一)合影

本文作者赵伊坪烈士之女 赵时玲 ( 右 一) 、女婿 王 若愚 (中 ) 与外孙女赵立萍(左一)合影

这并不是故事的本身,这只是作者向读者介绍了那位创造故事的人。也就是姚伯伯向人们介绍了我的父亲。

故事是用寓言方式叙述的。那时候,在国民党反动当局的统治下,爱国是有罪的,要讲爱国、救国、讲国共两党的斗争、要讲红军的二万五千里长征的胜利都是违法犯罪的!所以就不得不用一种隐晦的方式。即使是隐晦也不能与真实的事毫无出入,否则要是一旦被抓住就无法开脱了。

第一次我父亲讲这个故事时是1937年1月中旬,因为父亲在1937年1月12日的一封发自杞县的信中说:“准备三五天内动身回家。”这篇文章中说他第二天就要“到西方去了”。

“到西方去”看起来很玄妙,其实呢,从豫东的杞县到郾城去,首先就是向西行!

那时西安事变刚刚和平解决,中国的政治气候有了一点转暖的气息,陶春冰的“春冰”就是寓意春天就要到来,坚冰就要融化。书中也写着对春天的向往和赞美:“天暖了,遍地的青草都在抽芽,春风撩得人和马整天在绿油油的原野上欢叫,跳跃和奔驰。”这是一幅多么有生机的春意盎然的景象啊!

我之所以多用些笔墨介绍了这个故事的一些内容号情节,实在是它太感人了,太上乘了。 60 年前,父辈们为了爱国,为了救国,费尽心机地说了那么多想说而又不能明说的话,说出来,还要让听故事的人爱听,还要让读故事的人爱读,还要让听者、读者受到教育。那巧妙独特的艺术构思处处给人以美的启迪,真可谓匠心独运了。

赵伊坪长女赵时玲,女婿王若愚 ,长期在铁路系统工作,为本文作者

赵伊坪长女赵时玲,女婿王若愚 ,长期在铁路系统工作,为本文作者

-未完待续-