“感觉整个城市的人都在回乡祭祖的路上。”4月3日,清明假期的第一天,经历了漫长的堵车之后,终于离开了公路,回到了家乡的青山。1个多小时后,坟头上青烟升起,宁成福忽然觉得,这一路的堵车,其实也不算什么。

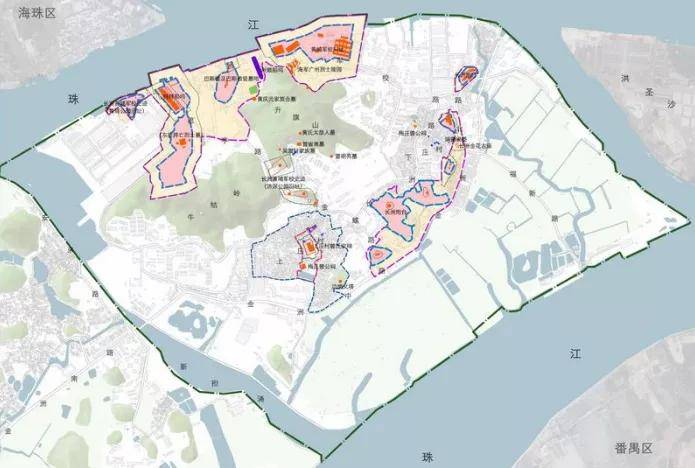

清明时节,河北藁城人们回乡祭祖。新京报记者 王巍 摄

一个忙碌的清明

2008年,清明节成为法定假日,许多离开乡村的人,在这个假日踏上归乡的旅程,宁成福的经历,并不是独有的。尤其是在经历了疫情的2021年春节之后,这个清明节,回乡的人格外多。记者注意到,多家旅游平台的数据显示,2021年的清明,出行人数超过1亿次,基本恢复到2019年的水平,相应地,持续近两年的超低价机票,也逐渐恢复原价。同时,也有机构事先发布的预测中显示,疫情后出游的人,有一半选择了返乡。

“我们这里非常重视祭祖,只要能回来的人,都会想办法赶回来。”宁成福告诉记者,所以,尽管刚刚到4月1日,宁成福就看到了广西发布的清明出行提示,但他依然选择了在出行最高峰的时候回乡。

4月3日5点多,宁成福就起床了,开始准备。8点钟出门,和老家的亲戚、同样从外面归来的堂兄弟们一起,走过1个多小时的山路,到达爷爷的坟前,年轻人们开始整理坟茔,长辈们摆放祭品……

祭祖结束,回到村里,亲戚们在宁成福家里聚餐,十多个人坐满了客厅,宁成福的母亲和几个婶婶操持家宴,晚一辈的年轻女孩子们,大多帮不上什么忙,她们更多在城市里工作和生活,习惯了外卖,很少有机会自己动手。

“近年来,乡村的许多习俗在慢慢复苏,比如修家谱、修祠堂、祭祖。”武汉大学中国乡村治理研究中心研究员吕德文告诉记者,“尤其在南方,更多人愿意在特殊的节点回到家乡,参与家族性的活动。清明放假是一个契机,其背后,还是城市化的进程中,人们的观念借助这个特殊的假期集中表达了出来。”

观念和情怀没有变

一年多没见,年轻的堂兄弟们聊聊各自的家常,很快就没什么话说了,大家生活的环境不同,工作也不同,许多人一年也就见一次面,比起小时候天天一起上山下田的时候,确实有些不一样了。

“对于那些离开乡村,进入城市的人们来说,祭祖、扫墓这样的活动,可能中间有过中断,但它所代表的意义并没有中断过。”吕德文说,“几十年以来,仪式、习俗在变化,但其核心的观念没有变。”

但没有变的,也仅仅是观念和情怀。回乡祭祖的人们,面对的不再是熟悉的生活、熟悉的人际关系,而是一个互相分割的关系网,“文化和仪式诞生之初,其背后是一整套社会结构和规则,这些规则,规定着社会的运行、规定着人的行为。”吕德文说,“在过去的乡村,宗族文化对人是有约束力的,人们在这个以血缘、宗族为纽带的乡村空间中生活,必然要遵循它的规则。比如修宗祠,过去是摊派的,是一种义务,穷富不同,摊派的份额可能不一样,但不会有人不给,假如有人不肯担责,就可能会训诫、被惩罚。但现在不同了,这一套规则已经瓦解了,现在人们又开始重视修宗祠,但不再摊派了,而是自愿捐献。捐,是一种观念的表达,不会对人的行为有约束力了,不捐,也不会有人觉得不对。”

对于宁成福这样已经在城市定居的人们来说,归乡,是一种难以舍弃的情怀,却并不是生活中不可或缺的基础,“就好像有的人远离家乡,一家人都在城市,但他们还是希望能够保留家中的老房子,只是因为,老房子,寄托着他们的某种情感。”吕德文说。

下一代会忘掉故乡吗

21岁的小林,是一位出生在城市的二代移民。他父母在很早就走出乡村,在城市里打工、做生意,后来在县城买了房子。每年清明,父母会带着他回乡祭祖,村里自家的老宅早就不能住人了,他们每次都在一位叔叔家集合,偶尔会住一晚上,但大部分时候,都是当天去,扫完墓就回城。

对于小林来说,回乡扫墓,更像一次郊游,那些烧香、磕头的仪式,在他心里,并没有太多的意义,“我爷爷奶奶去世早,我小时候见过他们,但已经没有太多的印象了。不过,我还是挺愿意回乡祭祖的,毕竟在城市里生活,去村里参加集体活动的机会很少。”

“从乡村进入城市的移民,只要和村庄还有联系,一般都会重视祭扫这样的仪式,只要有机会回去,都会回去的。只要这一批人还在,文化仪式也就还在。”吕德文说,“当前,进城的移民,大部分还处在半移民状态,老家里还有父母、有亲戚,每年过年还会回去。但他们的孩子,基本上和乡村没什么关系了,他们的根,已经不在乡村,而是在城市了。他们即便也还会跟随父母回乡祭扫,但和父辈们已经不一样了。”

几年前,严真的老家重修了祠堂,广邀在外的亲族回乡祭祖,这几年,每年严真都会带着孩子回乡,参与祭祖,读读祖训,了解祖辈的故事,“我们这一代人,生在乡村,哪怕后来进城了,也忘不了乡村,但我们的孩子,没有在乡村生活过,长大后,可能就对家族、祖先没什么概念了。所以我希望通过回乡祭祖的方式,让孩子了解,他的祖先是从哪里来的。”

“生活环境变了,身处的社会结构、社会关系变了,人们的观念也就变了。”吕德文说,“同样的仪式,在我们的父辈哪里,是有神圣感的,比如修宗祠,要选日子,要有一整套规制礼仪,但到了我们这一代,就没那么多讲究了,虽然修得看起来更好,但事实上更多注重房子结不结实、好不好看之类的。如果到了下一代在城市出生的孩子身上,宗祠对他们来说,可能就只是一个文物而已。”

吕德文,武汉大学社会学系特聘研究员,兼任武汉大学中国乡村治理研究中心研究员。受访者供图

家乡文化会如何变化?

千百年的农耕生产,创造了特有的乡村文化。对于中国人来说,祭祖,不仅是尊敬祖先、维系宗族关系的方式,也是人们慎终追远、接受生命教育乃至死亡教育的机会。

“一整套祭祖扫墓的仪式,涉及到的是传统时代中国人安顿心灵的机制,这对生活在农耕时代的人们,非常重要。”吕德文说,“家乡为何是家乡?是因为祖先在那里、土地在那里。在传统社会,祖先传递生存的经验、土地提供生存的基础,依托于它们的一整套祭祀仪式,关联的不仅是物质生活,还有精神和心灵的归宿。”

即便是21世纪,生长的乡村的人们,也还保留着相同的观念,“至少这一代出生的乡村的人们,还是保留着这样的价值体系。”吕德文说,“在今天,随着乡村振兴的推进,乡村再一次成为人们关注的重点。事实上,从文化意义上看,乡村振兴,其根本目的,是要让乡村重新成为现代化中,人们安顿心灵的地方。”

和现代生活的流动不居相对,乡村生活更加稳定,“在流动性很强的现代,人们还是会追求心灵的安顿,追求价值归依。而传统乡村的那一套价值体系、文化仪式乃至祭祀礼仪,是值得今天的人们借鉴和思考的,至少在今天,应该客观理性地看待乡村价值,而不是一味地否定。”

不过,吕德文也不太赞同完全恢复,“完全恢复也是不现实的。文化本身是生活实践的体现,传统的乡村文化,建立在传统的农耕生活上。在今天,传统的农耕生活在变化,乡村的结构也在变化,文化自然也会相应地变化。”吕德文说,“只是,这种变化,应该是自热而然的,外部力量少一些干预比较好。我们既不必一定要恢复过去的文化,也不必完全否认。事实上,到了我们的下一代,可能就会对乡村有完全不同的认识,他们中的很多人,可能只会把乡村当作一个旅游景点,不会再觉得乡村是安顿灵魂的地方,那时候,文化自然也就变了。当然,随着乡村振兴,越来越多的年轻人重新回到乡村生活和工作,他们对乡村,可能又有不一样的情感。”

(部分采访对象为化名)

新京报记者周怀宗

编辑张树婧校对陈荻雁