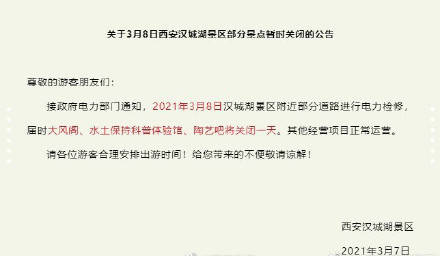

杨莙

从一排黄桷兰树下起步的时候,一天的行程就开始了。

小区的黄桷兰很多,这些终年青翠的乔木,不只负责在初夏时节制造成吨的幽香,平日里也会倾吐着淡淡清香,不信树下站站去?

再往前走几步,便是一片树林,小叶榕、槭树、广玉兰……还有三棵槐树。槐树实在算不得名贵,也算不得好看,虽称洋槐却并不与洋气搭界,黑铁似的枝干,苍虬、粗砺,树叶落尽时,斜生横长的枯枝集体暴露,蜘蛛网一般杂乱无章。但是,它开出的花可以白得似雪,可以香得叫人找不着北。小区的树,能让人一见就联想到童年的,就是槐树。捉住那小蝶一般的小花朵,吮吸花蕊里丝丝甜汁儿的猴急一幕,谁能忘?在糖果车间当工人的妈妈,用一双熬糖做糖的手烙出槐花饼、蒸出槐花糕来滋养我童年的甜蜜日子,谁能忘?

与小区大门边的瓜叶菊、三色堇、酢浆草、石竹等草花道别后,就走出小区了。那些个小不点儿才不管你什么春夏秋冬,只管拿赤橙黄、蓝白紫的绚烂色彩涂抹四季,喜洋洋,闹哄哄。

家与单位之间呈一条直线,线上有三个广场:小广场,大广场,后广场。

最喜欢后广场。

一个“后”字,有相对僻静之意。不错,在那儿,随你多动感多火爆的音乐,也由鸟儿提供,而为这些金嗓子提供舞台的草木,无疑是其最完美的搭档。倾述与聆听,那份深邃的宁静,何尝不是一次盛大的狂欢?后广场与单位之间的距离,慢走也不过五六分钟,有时候吃了午饭就摇过去,把一个中午消磨在那里。

后广场建在一面斜坡上,于是,七个平台和各样植物便依势延伸而下。

一、二平台,是铁树、桂树、红继木、清桐和丁香的地盘。走到第三平台时,又和那个打太极的老太太相遇,白发,短而卷,如同晨曦中一朵盛开的银菊。除了雨天、大雾天、特别冷的天,都会遇到她,不过,每次都是我看她,她只沉浸于自己的太极世界,她用从容舒展的一招一式,与凌空响起的古琴声,比赛谁更缓,谁更静,谁更古淡,谁又更幽深。

树林分列于广场两侧,第四平台的旁边是一片雪松,或者说,一片苍翠的塔林。形如尖塔的雪松,高大挺拔,仿佛一抬手就能碰到天。“塔林”边有几株西府海棠,时令刚唱起数九歌时,点点轻红就已轻手轻脚地出现在枝头。如果说雪松是气冲宵汉的壮士,那么西府海棠便是清丽柔婉的佳人。

这时候,几只鸟的斗嘴拉开了我的目光。

鸟在水杉树上。和邻居雪松一样,水杉又高又直,和雪松不一样的是,水杉落叶。冬天将水杉叶掳得一片不留,却也让它们有了别一番味道,——枝条一律向上生长,列于树干两侧,如同一枚巨型羽毛。眼前这一枚枚巨型“褐羽”,排列整齐,冲天而去,无丝毫零乱之感。水杉的删繁就简,把鸟的一举一动没有遮掩地推至我的眼前。

我仰起头,后脑勺与背构成直角。

三只鸟,比喜鹊大,比斑鸠小,灰褐色,长尾。两只吵架,一只拉架,不过调解无效,那劝架的便尴尬地站一边,或许觉得无趣,遂嘚儿飞走。斗嘴的两位,不是一般的激动,两柄长尾巴立冲冲朝天,随着叫声而剧烈抖动,似乎一不溜神,就会一个倒栽冲扎下。

起先看那阵势,以为是同辈,再一听,更像是母女。

“你去呀,你去呀!”母亲音量虽然不小,却不失婉转柔和。

“就不去!就不去!”回应的,是标准的普通话呢,字正腔圆。想是觉得老母亲太过啰嗦,由不得有些恼怒,但依然不忘撒撒娇。

去哪儿?大清早的,八成是去另外的林子找虫吃吧。

都是大嗓门,叮叮当当地,敲打着清晨的静谧,尤其那女儿,“就不去!就不去!”端的是亮而脆,铿锵有力。这样子喳闹下去,水杉们犹陷冬夜的长梦,估计能很快被喊醒。

真是个犟女子,要是不上班,我倒要看看你究竟是去也不去。

整个后广场都已在背后了,“就不去!就不去!”依旧执拗地追着我的耳朵,那声音,藏着晨露,藏着天光,藏着草木丝丝缕缕的呼吸,从直入云端的水杉树上,娇蛮而任性地砸下来,砸下来,芬芳四溢。

(作者单位:潼南区发改委)