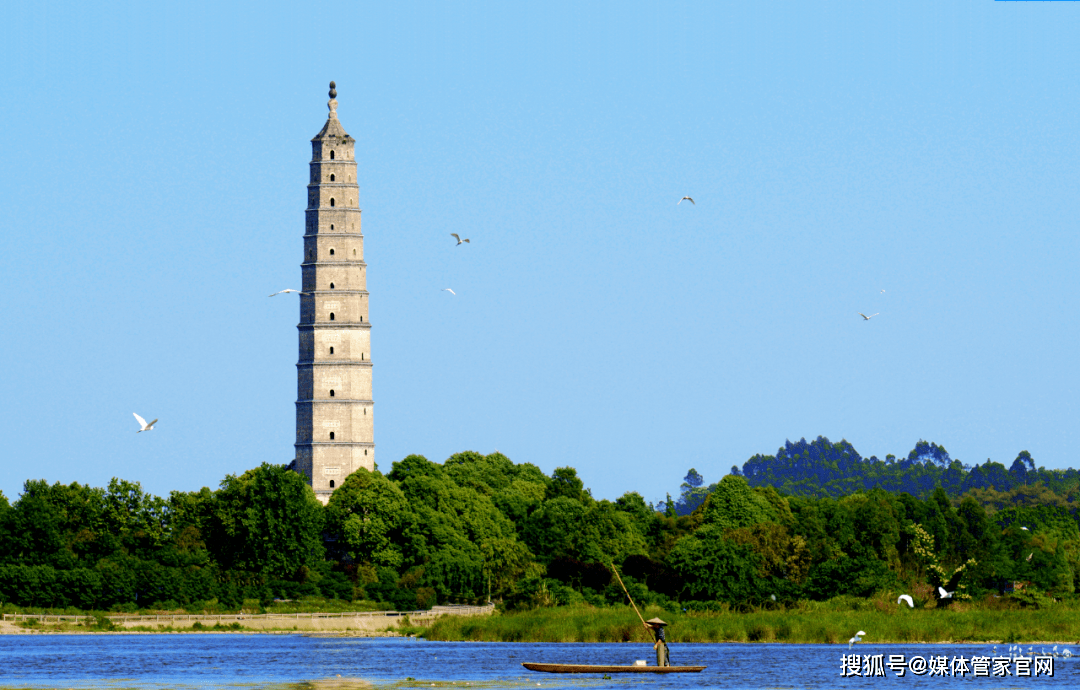

在风景秀丽的猛洞河中游,有一条号称“长江小三峡”的河,名叫牛路河。

提起猛洞河,在湘西,甚至是湖南,也是无人不知无人不晓的。猛洞河有两条支流,一条古称“官河”,发源于龙山县猛必村,流经永顺县城、不二门、一线天……另一条旧称“司河”,发源于永顺县吊井乡,流经老司城、哈尼宫、猴儿跳……两条河流与酉水汇合,最后注入沅江。牛路河是“司河”中的一段。何谓“司河”,源于溪州彭氏土司政权所辖而故名。

大自然的神匠在峰峦叠嶂的群山中凿开一道蜿蜒曲折的深壑,河两岸峭壁断岩,古树参天,流泉飞瀑,鸟鸣猿啼。河水时缓时急,清澈见底。布满河床的色彩各异的卵石,宛若散落一地的翡翠。水中的青山倩影,随着微波轻轻晃荡,时而聚拢时而散开,如梦如幻。偶尔一对鸳鸯从水面掠过,构成一幅绝伦无比的水墨丹青。

牛路河,曾有人叫牛酪河,后来通用了牛路河。牛酪河,一个古里古怪的名字,却有一个睿智的故事。相传一个肥头大耳、大腹便便的清朝官员途径这里,因山路陡峭崎岖,轿子无法前行,这位官员只得下轿步行。面对悬崖峭壁,平时四体不勤,鱼肉百姓的官员吓得胆战心惊,不时的双手着地,战战兢兢地爬行。不多时便像一头老牛负重似的气喘吁吁,大汗淋漓。时遇一樵夫,便向樵夫打听该地名,樵夫平时对欺压乡民搜刮民脂民膏的贪官污吏深恶痛绝。看到该官员如此狼狈,极为鄙夷,灵机一动便答“牛恼火”。当地乡民把最蠢的人比作牛,认为牛才是畜生(这不乏是对牛的误解和冤枉)。牛酪河是牛恼火的谐音,牛酪河也因此而得名。

孩提时代的我在牛路河走得最勤,因为那是通往外婆家的必经之路。走外婆家是我们孩童时代最开心的事了,因为这个时候我们可以无拘无束地去做一些平时想做而又不敢做的淘气撒野的事情,能吃到平时想吃而又吃不到的可口的东西。更惬意的莫过于即便我们做错了天大的事母亲也不敢当着外婆的面大声地呵斥我们,否则外婆就会像她那样厉声斥责于她。二十世纪六十年代物质匮乏,但逢年过节,母亲总是从蒸笼里取出热气腾腾的糍粑,从炕架上割下平时舍不得吃的腊肉装进背篓,然后小心翼翼地从箱子里拿出平时不轻易让我们看到的新衣服,给我和弟弟妹妹穿上,千叮咛万嘱咐不要弄脏不要弄破。于是,在母亲的一个“走!”字声起,我就迈着轻松愉快的步子走在前面,母亲背着妹妹牵着弟弟跟在后面,我们小孩一路声嘶力竭地喊着不懂含义的歌曲,沿着蜿蜒曲折的山路向牛路河前进。远远地就听到了哗哗的流水声和艄公高亢悠长的歌声,小舅和小姨早早就在河对岸等我们,还不时呼唤我和弟弟妹妹的乳名。

撑渡的艄公是一位气宇轩昂的中年人。他深谙水性,一生与人和善。因猛洞河春夏汛期河水暴涨,艄公的家只能安在离河床一百余米的半山坡上。只要有人喊要过河,即使是深更半夜他也从不怠慢应声而起。他的薪资是两岸大队约定的给一定数量的稻谷和杂粮,因而两岸的人过渡均免费。其他过渡者也无定价,随你往搁置在船头的塑胶盆里投币付费:一分,两分,五分……若遇到出手阔绰之人给上一毛两毛的,他便沉下脸来像吵架似推搡过去:“哪能收那么多?”若遇鹑衣鹄面裙布钗荆身无分文的还要从投钱的盆里抓一把零钞塞在对方手里,人家不肯收,他便说:“算是借给你的。”那时,老艄公的三个儿子都已成家,长女在城里读书,常年与他生活在一起的是慈眉善目的老伴和伶俐俊美的小女儿,还有一只大黑狗。每每河对岸有人喊过渡,随着艄公爽朗而悠长的应诺声,黑狗欢快地直奔河底,再跳上渡船,蹲在船头,等候着主人的到来。行船中,黑狗还不时对着水中嬉戏的鱼儿低声地吠上几声,像是给老朋友打声招呼!客人上船它不分生疏贵贱一律摇头摆尾以示友好!有时客人的帽子围巾鞋子之类的东西坠落水中,黑狗无须艄公的指令或客人的求助便会立马跳下水中用嘴叼着失物游向对岸,即使是寒冷的冬天,它也一如既往地像一位忠诚的卫士恪守尽职。每当寒暑假,艄公的大女儿便来给老父亲摆渡,长年累月劳顿的艄公得以稍许的歇息。她站在船头沉稳的撑着竹篙,渡船便在她的掌控下平稳地驶向彼岸。那秀美的长发像黑色瀑布般直泻而下,若是和风徐徐,几绺发丝在凝脂般的娇容前舞动着,显得如此的飘逸洒脱。这时,艄公的小女儿坐在船尾用手掌当桨划水,不时地发出婉转清脆的笑声。这幅画面一直定格在我的脑海里,至今使我难以判断姐妹俩哪一个才是茶峒的那个“翠翠”。

牛路河曾给我留下了一段刻骨铭心的记忆,那是一个淫雨连绵的中秋,母亲带着我和弟妹去外婆家。那天与我们同船的有十多人,给我印象最深的其中有一位满脸络腮胡的中年汉子,对人十分和气,是他把我抱上船的,还送给船上每个小孩几粒糖果。当船驶在河中心,突然从半坡上传来了声嘶力竭的吆喝声:“把船掉过头来……船上有反革命……”吆喝的人手持步枪,民兵模样,边喊边冲向河岸,船上的人都吓呆了,艄公迟疑了一下,这时络腮叔叔站起来对大家说:“大家不要慌,他们是冲着我来的。”继而他转向艄公:“老哥哥,把船掉过去吧,他们来找我的!”继而转向艄公:“老哥哥,我不是反革命,但我是老右。把船掉过去吧!”艄公似乎没有听懂络腮叔叔的话,迅速地撑篙将往下顺水漂流的渡船稳住,然后毅然决然将船驶向对岸,络腮叔叔抢过竹篙,想阻止艄公的行为,被艄公边责骂边将推倒在舱中。船靠岸后,艄公动情地对络腮叔叔说:“我晓得,你们也有难处,你快走吧,我有办法应付他们。”络腮叔叔走到艄公面前突然跪下哽咽着:“老母亲病危,他们不准我假,我私自离开农场,今天若落到他们手里,我恐怕再也见不到母亲了,我这要连累你了。”艄公将他扶起,挥挥手催促他赶快上岸离开此地。待我们上了岸,艄公不顾河对岸的谩骂声,目送着我们到了半山腰上,才慢腾腾的调转船头。不一会儿就传来了打骂声和被狗撕咬的惨叫声,最后随着一声枪响,还有几声狗的哀鸣,终于归于平静……

后来,老艄公也没有逃脱游街批斗,鉴于无人摆渡只得将老人释放,不了了之。

在那以后,我们掐算着去外婆的日子,但母亲迟迟没有提出去外婆家,当一次又一次的希望变成失望时,母亲转过脸去偷偷抹着眼泪轻轻地叹息,从母亲的眼里我们读懂了无奈。

牛路河,谱写过一曲英雄的赞歌,由于地势险要,历来是兵家必争之地。听当地老人讲,1937年隆冬,贺龙麾下的吴二团长(吴正卿)率先遣队为实现红二、六军团战略大转移扫清障碍,在牛路河遭到国民党反动武装的疯狂阻击,经过两天一夜的激烈战斗,英勇的红军战士夺取高地,打得敌人鬼哭狼嚎,屁滚尿流。红军战士的伤亡也十分惨重,英雄的血染红了河水,当年的战壕仍依稀可辨。

再一次回到了故乡,回到了魂牵梦萦的牛路河,令我感慨万千:我从一个驹齿未落的童年长成了两鬓斑白年近六旬的老人,时过境迁,物是人非。二十世纪七十年代末,牛路河上架起了一座高大的石拱桥。老艄公按国家有关规定作为海事部门退休职工安置。他和老伴住在永顺县龙家寨小儿子家里,颐养天年。改革开放四十多年来,尤其是精准扶贫开展以后,牛路河两岸人民的生活发生了天翻地覆的变化,牛路河已是著名的“天下第一漂”猛洞河漂流的终点站。每到漂流旺季,牛路河便是人声鼎沸,热闹非凡。

恍惚间,我听见了激烈战斗的枪声和老艄公婉转悠长的歌声……

老艄公,您还健在吗?