我上天柱山时,山上还有积雪。那些雪散落在天柱山上,稀稀疏疏的,像是谁写就了一山的天书。仔细地辨认,依稀还能看到一些图案,看到“个”“之”“人”之类的什么字。尤为逼真的是一块巨石上有一个“福”字。那字很大,每一笔划都齐全。同去的小说家说那福字的“示”字边,像个低眉的女子。他这一说,我看果然像,就像古画中的一位仕女。没有风,天很蓝,阳光浅浅的。这样的天气登山,真的胜似闲庭信步。路旁,稍厚一些的积雪里,似乎有一串串脚印,但那显然不是人的,似乎是一头小兽,是一头什么兽呢?我们几个人站在那里,猜了半天也没猜出来。

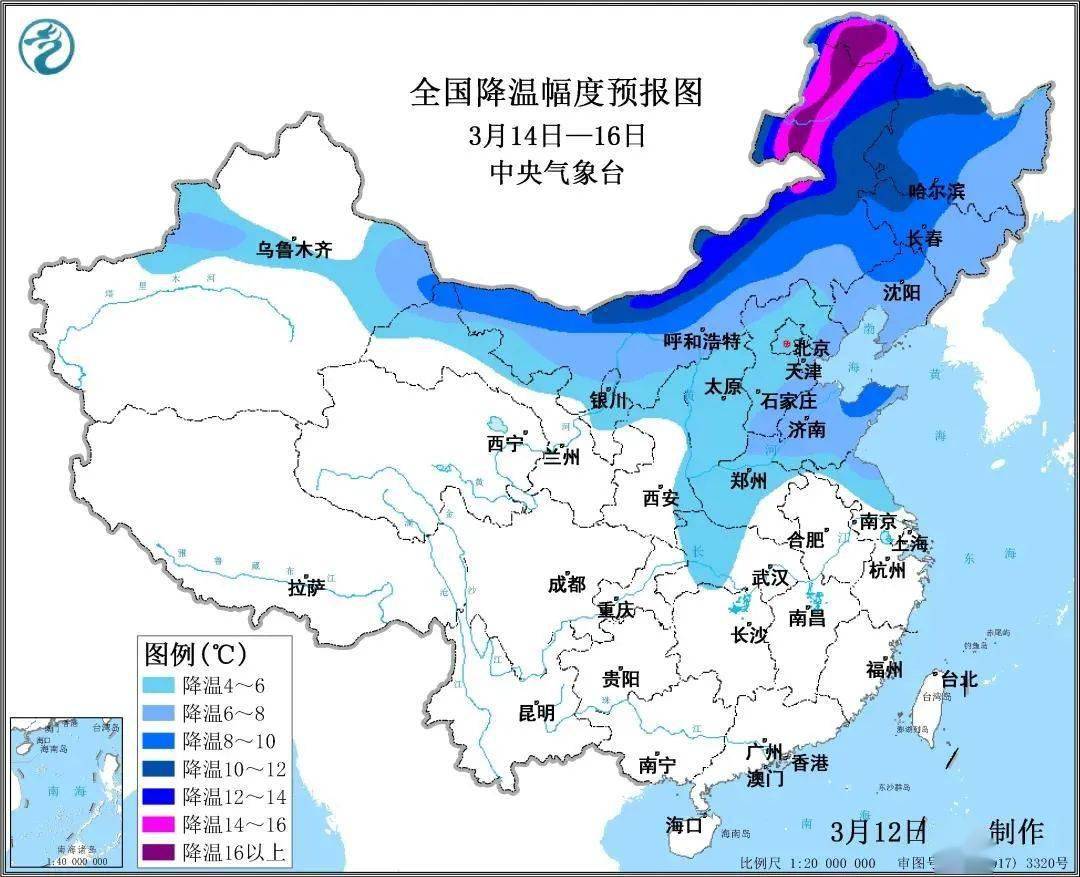

雪还没有融化,有关寒潮的消息传来,寒潮果然就来了。天柱山气温骤降,阴风怒号,一山的萧萧瑟瑟。偌大的山峦瞬间就变成一个白色的世界。只不过这白不是白雪,而是冰。这时,天柱山上所有的水似乎也都沉寂了,沟沟壑壑的一片冷清。那白色的冰被风吹拂着,纹丝不动,让阳光照着却泛出刺眼的白。满山的冰白与满山的雾凇,光秃秃的石头交织一起,就让天柱山显出一片的白色茫茫。只是山的阳面,结在石头上的冰衣,其中有一股水在里面汩汩流动着。那流动的水有头,有脚,有尾巴,就像一只只小蝌蚪,活蹦乱跳的,转眼就不见了。而危崖耸立的石头,一串串冰溜子临空而下,密密麻麻,如刀似箭。又像有人垒起一排石柱要支撑这石头。我敲了一块冰溜子放在嘴里尝了尝,冰凉冰凉的。

猛然就看见那一条大冰瀑了。天柱山上大大小小的瀑布,一年到头都是飞流直下,耳边响起的也都是瀑布声。但这回阒寂无声,瀑布声全部消逝了。那排山倒海过的瀑布突然凝固,似有一大堆的白从天而降,像是谁赶来了一山的绵羊,又没绵羊的哞叫声;像是谁倒下了一山的棉花,却又没有棉花的柔软与温暖。它坚硬、冰凉,它一动不动的。有的像是系在青山上的一条银色项链,有的像是一位老人的白胡须被什么粘住了。那一条巨大的瀑布,更像一条身披铠甲的小白龙,蜷曲的身子好像变成了一根白色的大理石柱,上面似是龙鳞,又似是雕刻着花朵。花朵如白菊,似白莲。白菊吐芳,吐出无数的丝条,白莲含蕊,绽放偌大的花瓣。那些花一簇簇,一团团的,仿佛是从天上飘下,又仿佛向上涌动。没有鸟声,没有花香,也没有翩翩的蝴蝶和嗡嗡的蜜蜂。让人感觉冰瀑从悬崖一路跌下,就堆出了一条冰花的峡谷。这时,整个峡谷就像办着汉白玉的玉雕、芜湖铁画的展览了。很多人不能爬山,就在这里照相留念。红男绿女争先恐后的,冰瀑下面就挤满了人。有了人,这条峡谷就有了一些人气,就变成了仙境。可见,仙境也是要人气的。

站在冰瀑下,我觉得身心也被一片白映照得晶莹洁白的,面前一片澄澈。抬头看天,天不知什么时候由刚才的浅蓝阴沉了下来。路边褪尽了叶子的树,笔直地耸立着,冷风吹来,树木一阵哆哆嗦嗦。天寒地冻,天柱山远处的山峰、石头与树木,在雪白里露出一星点斑痕,一层雾气在上面浮动着,顷刻也渐渐散如一抹烟霞。这时候看天柱山疏落有致的,就像是谁勾勒的一幅宋代山水画了。而我身边,这一条硕大的冰瀑静静地,欲飞不能,宛如一条停滞的时间之河,在积蓄着一股什么力量——鼓了鼓劲,我离开冰瀑,就大声歌唱着下山了。