那情景不是在梦里——天,很蓝,蓝得那么通透,看得见百里外的山;夜,很静,静得那么神秘,望得见又宽又长的天河;水,很清,清得那么晶莹,能感知到水底鱼儿的快乐。田里沟边,高岗水塘,到处是黄的白的红的蓝的野花儿……生活很落后,但是很慢,很惬意。慢得似乎时间就是一黑一白,惬意得人都忘了长皱纹。钟声响后,顶着日头劳作;炊烟起时,背着夕阳回家。天,是自己的天,地,是自己的地。人,就有两种:男人和女人。好像,就从来没有坏人!情感,也只有爱和恨、纯和真,简单得不能再简单。土坯房下,篱笆院儿里,鸡鸣犬吠,熙熙而乐,稀疏的光影摇曳着春夏秋冬。

不经意间,我那带着温馨和着光影的童年,已经一去四十年,只在我的记忆里,深藏着,酝酿着……

十岁那年,我开始出村上学。学校在离家三里地的邻村儿。我们都是从野地里的小道儿穿过去。路上连玩儿带走,大约走二十多分钟的样子。至今四十年过去了,那条弯弯曲曲的小路依旧还延伸在我的心里。有时还经常梦见和小伙伴们在田野里尽情地追逐着、欢叫着……

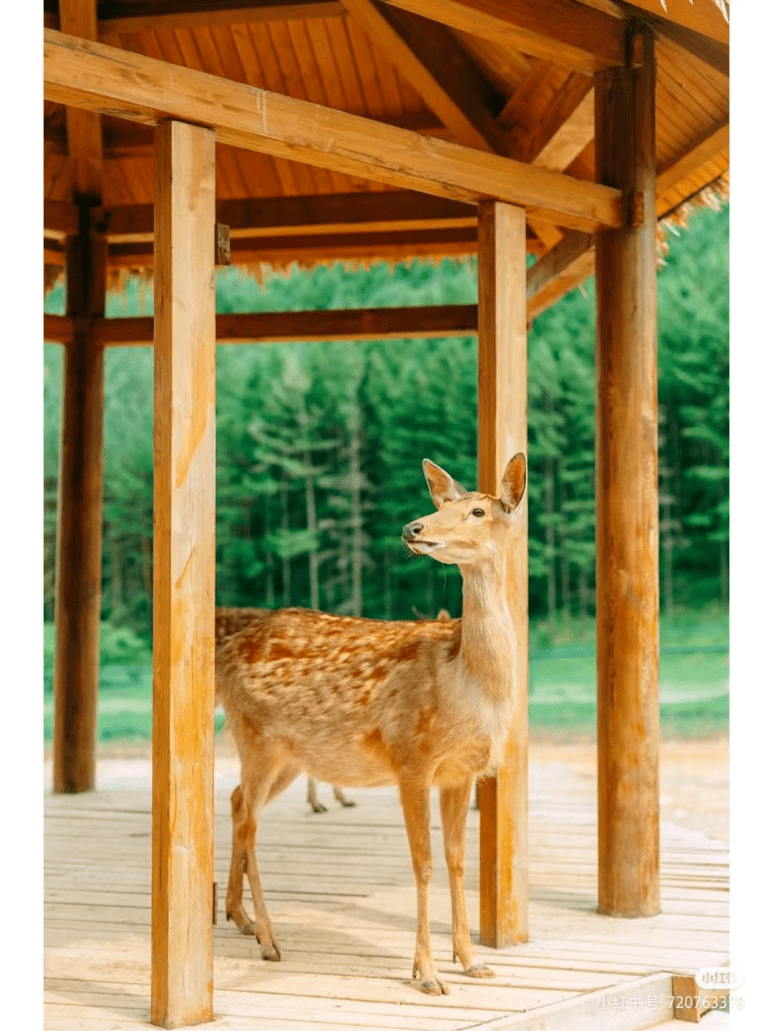

那时的我们,没有得到物质的赋予,原汁儿原味儿的大自然却给了我们无尽的乐趣。初春,柳芽儿开始伸腰了。柳叶儿刚刚泛黄的时候,叶子是微苦的,而柳树芽儿却是甜滋滋的。铅笔粗细的柳树枝,用铅笔刀断开成小段,双手拿准劲头拧动树皮,然后轻轻地拔出白色的枝条,留下管状的树皮,再用小刀把树皮一头儿轻轻地切出白茬儿,一支柳笛就做成了,它的粗细决定了声音的高低。有的高手还能吹出鸟叫的声音!

初夏是最迷人的时候:太阳刚刚露头儿,露水还挺盛,野花遍地都是。浅水处稀稀疏疏的兰草一样的杜梨,开着蓝色小花儿,要是没事儿,我肯定会下水,摸着根儿抠出泥里花生仁儿大小的根球儿,涮净污泥放嘴里咀嚼,就为品味甜甜的果浆……

秋天雨后,树下有许多小洞,用木棍儿挖开,找出里面拇指大小的虫蛹,喊着“东、南、西、北!”看着虫蛹的小黑头跟着转动,觉得它好像真的听懂了似的。它是什么虫的蛹现在也不知道,那时我们就叫它“东南西北”。

冬天里,几乎天天北风怒号。每天早晨醒来,都会突然感觉一丝丝凉风从窗户向里面袭来,拉开窗帘,只见玻璃已经变得不透明了,上面出现了各种神奇而好看的“窗花”。有一年冬天,下了一场大暴雪,早晨起来,门都推不开。带着妈妈准备的早饭,我迎着寒风上路了。雪虽然停了,可是凛冽的寒风直往衣领里钻!出了村才发现,原来的小路早已深深地埋进雪里,只能凭印象走。原来的沟渠也不见了,大雪平地都有没膝深,走着走着突然脚下一空,原来是栽进了沟渠里!赶忙手脚并用,使劲儿爬了上来。划拉划拉头上的雪继续走,可是没隔多远又是一道沟……同样的动作重复了几十次,终于进了村儿!到学校,只有本村的几个学生来了,老师见我绒衣外面都挂上了冰碴儿,心疼地叫我到炉边烤火。身上暖和了,才让我回家。当然又是一路翻滚。

回到家,妈妈心疼得不行,帮我把鞋子外衣都脱了,支在炉边烤干。让我坐在火炕上,围着被窝儿暖身子。快中午的时候,给我把炒饽饽放在炉子上烤热了吃。

苦难与快乐交织,说不尽的往事。童年就像一棵歪歪扭扭的秧苗,使劲儿伸展着理想的藤蔓。以后的时光,都是开花坐果孕育收获的过程。童年种下的快乐,会伴随一生,愈久弥香……