雪峰山从湘西南的邵阳出发,绵延数百公里一直到湘东北洞庭湖南岸的益阳,在湘中的涟源北部又分岔出多支余脉,雷公岭便是这一片余脉的最高峰,也是新化与涟源的界线。站在雷公岭上的雷公庙殿前远眺,天气晴好时隐约能望见几十公里外的涟源县城。陡然而下的山坡上尽是郁郁葱葱的苍松和翠竹,然后是一处断崖,山势稍许平缓并分岔形成山涧,层层叠叠的梯田沿着左右两侧山坡修造,内湾里村和外湾里村的屋舍便星罗棋布在梯田下面的向阳坡地上,两村中间则横亘着麻石山和连绵而下的祖坟山。

这里没有大江大河,地理上也没有条件修筑大型水库,两个几百人村庄的生活用水和灌溉用水,全依靠着雷公岭半山腰断崖下罗麻洞里的那股山泉。青苔遍布的洞口边,长满了密密麻麻的苎麻,泉水清澈甘甜,日夜流淌,几百年来慷慨地滋养了居住在这山窝窝里的父老乡亲。就算最干旱的年份,这股泉水也有碗口粗细。而到了丰水季节,则有水桶粗,那晶莹剔透的山泉水咆哮汹涌,奔腾着从洞口倾泻而出,气势如虹,白练般挂在雷公岭的山腰,并和雷公岭上其他的山涧细流汇聚成了罗水河。罗水河顺着山谷南下,蜿蜒曲折,汇入涟水,涟水河继续缓缓东流,在湘潭并入湘江。

村里守水的“响伙”

据说在民国时期,为了缓解用水纠纷,两湾里的人开了会,商定了一个分水方案,让村里的石匠凿了一个分水石槽固定在罗麻洞口。石槽有两个出口,一大一小,大的出口占出水量的三分之二,分给内湾里,小的出水口占出水量的三分之一,分给外湾里。可能当时内湾里人多,而且罗麻洞的洞口是在内湾里,所以这个分水方案在当时或许是合理的。但后来外湾里人口增加得快些,到了新中国成立后,两湾里的人口数量基本相当了,但石槽分水方案一直沿用。相比内湾里,外湾里分的水少,人口数量又相差无几,所以在用水最吃紧的时候,他们经常会半夜三更爬到罗麻洞,把流往内湾里的分水口给堵住,让水流到外湾里。为防夜里偷水,内湾里于是派了专人守水,负责看管分水槽和内湾里几十亩梯田的巡水。在生产队大集体时,守水工白天是不用干活的,晚上守水,生产队会给他计工分。而到了分田单干后,则是每家每户出点钱或粮,在过年时送给守水工作为酬谢,平常一般谁家有什么红白喜事,都会喊上守水工来喝酒吃饭。

自我懂事起,村里安排守水的是我三奶奶家的第三个儿子响民。三奶奶生了整整十个儿子,三阿公晚上睡前清点人数时,都是掐着指头数铺盖上露出来的脚丫子。有一天晚上左数右数就是少了一双脚,于是把儿子们全喊起来,发现第三个儿子响民不见了。于是大家打起火把四处寻找,最后在村东头的水沟里找到他,据说是晚饭后他去掏麻雀窝,失足摔下扭伤了脚,动弹不得,掉到沟里,幸好水不深又是夏天,虽全身湿透倒也无大碍。但耳朵进了水化脓,又没钱看郎中,久病不愈然后就彻底聋了。

三奶奶非常忌讳别人叫他儿子响聋子,所以大家一般叫他响伙。响伙没念过书,但是人挺聪明,无师自通做得一手好篾活。

内湾里虽有近百户的人家,但要找一个像响伙一样守水的人还真不容易,没有多少收入是一方面,还要有深更半夜孤身一人爬到罗麻洞查看分水槽的胆量。响伙天生就是干这活的,心细又胆大。自打有了响伙守水,内湾里人就省事了许多,至少在一年中绝大多数时间,都不用担心自家稻田灌溉的事。但是到最干旱的月份,外湾里人经常会在深更半夜爬到罗麻洞偷水,防不胜防,响伙一人明显力不从心了。于是,大家商量决定,每天晚上另外安排两名男丁,到罗麻洞露营,协助响伙守水。

守水的地点就在罗麻洞斜下方的那一片梯田旁的草地上,从这沿着水渠走,离罗麻洞口也就半里之遥。这一片梯田是祖坟山经麻石山向北绵延过来的最后台地,老辈流传下来的地名叫烂猫丘。据说新中国成立前这一带华南虎很多,晚上老虎经常从雷公岭的密林中窜出到山下的村里叼猪吃。有一年,一只老虎不知何故,死在那块田里,等到村里人上山拾柴火发现时,老虎已经腐烂,于是烂猫丘由此得名。站在烂猫丘,可以望见山脚下内湾里的村舍,再顺着水渠往罗麻洞走上几十步,台地便阻挡了视线,全然不见了村舍,只见两边陡然的山势和水渠下面荆棘密布的山涧。

雷公庙祈雨

有一年夏天,异常干旱,因用水问题,两湾里的村民发生一次规模较大的冲突,外湾里人放话出来说要用炸药炸掉内湾里人修在山腰的引水渠,双方持着锄头扁担对峙了一晚上,最后是公社武装部的人连夜赶来才平息了事端。但旱情一直没有缓解,村里的老人们提议在六月二十四雷公过生日时上山祭拜求雨,于是村里人杀了头猪,系上红绸子,用竹竿抬着,还撑起一条长龙,敲锣打鼓,又是鞭炮又是响铳,沿着盘山小路热热闹闹上雷公庙求雨。这样的活动在旱情严重的年份都会有,但并不那么灵光,老人们又在自圆其说“求雨不够心诚,雷公生气走啦”。

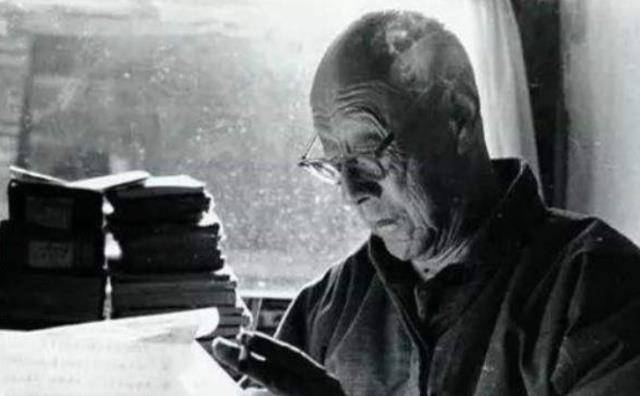

双抢结束后,已近初冬,农闲时节到了,一年的守水算是完成。响伙等匠人们也会外出打点篾活、木工活什么的补贴家用,而大多数人都会闲在家里。村里有位叫岳相府的老学先生,喜欢到三奶奶家来烤火说书,大家围炉而坐,众星捧月般把岳相府请到上座,又是沏茶又是递烟,岳相府也来了兴致,什么薛仁贵征东、岳飞传、明英烈等等一讲就是一个冬天,大家伸长脖子听得传神专注。每讲完一回后,偶尔也讲点儿鬼故事,讲乱坟山的鬼火和烂猫丘里跳舞的童子鬼,讲罗麻洞口吊死的河阿公和老塘里的落水鬼,吓得小孩们汗毛直立。

待到下雪,春节也已临近,有人会牵上土狗,带上鸟铳到雷公岭上打点斑鸠野鸡野兔,运气好能打到大野猪。而到了年关,有猪杀的人家也总会剁上几斤猪肉给三奶奶,表示对响伙一年来照料自家水田的感谢。三奶奶也会嘱咐响伙打点儿篾活如簸箕米筛菜篮子,回馈给人家。

一年夏天,我背着父母在老塘里打浮泅,耳朵进了水,引起中耳炎,我娘以为是我和大人守水时耳朵进了露水,骂我“以后聋了去接响聋子的班,天天去罗麻洞守水”,然后再也不让我去守水了。一边又心疼,牵着我翻过雷公岭到三十里外的新化田坪去看郎中,吃了一个月的中药后才痊愈。

后来我去了县城上高中,到外省上大学,然后在省城安定下来,中间偶尔回老家也都是匆匆一瞥,村里已多是些留守的老人和小孩。那曾经绿稻如毡的梯田早已荒芜,要么种了些树,要么蔓草丛生回归到最自然的原貌。听我娘说,响伙在八十多岁过世,因为没有子嗣,按村里规矩不能进沙子山的墓地,只能葬在那没有墓碑的乱坟山,如同去罗麻洞的山路一样,湮没在荆棘深处无迹可寻。 文/吴益清