2022年2月25-26日,由陕西省考古研究院和加州大学洛杉矶分校联合组织的“发现中国最早的金铜佛像”研讨会在线上展开。第一场会议从考古学的角度对佛像埋藏年代进行了判定。陕西省考古研究院的赵占锐助理研究员和汉景帝阳陵博物院的李明副院长就两座金铜佛像的考古出土情境、相关遗迹、历史背景进行了详细介绍,参会的各位学者进行了热烈的讨论。本文为第二场会议纪要,由加州大学洛杉矶分校佛教研究中心(Center for Buddhist Studies)召集,邀请多位专业学者参与圆桌会议,讨论新出土佛像对佛学和佛教艺术研究的意义。

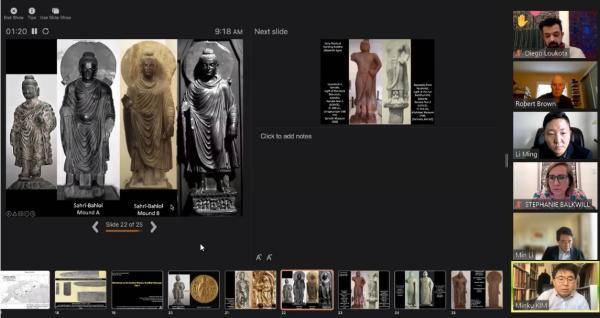

圆桌会议由加州大学洛杉矶分校亚洲语言和文化系佛教研究特聘教授Robert E. Buswell 致开幕词,中国佛教助理教授Stephanie Balkwill主持会议。主讲人有加州大学洛杉矶分校印度学教授、策展人Robert L. Brown、耶鲁大学宗教研究助理教授Eric Greene、南加州大学中国艺术史副教授Sonya Lee、加州大学洛杉矶分校中亚与印度佛教助理教授Diego Loukota和泰国国立法政大学佛教考古学讲师Wannaporn Rienjang博士。他们分别从各自的研究领域出发就新出土佛像阐述其观点。

Brown认为成任墓地出土的这两件佛像的年代可以定到约公元150至250年,哈佛大学博物馆所藏佛像与成任墓地的佛像存在较多的相似之处。印度与中国第一次出现佛像的时间都在公元一到二世纪初,虽然两个地区的佛像在风格上很不相同,但所表达的佛教教义基本一致。佛教是由印度僧侣在印度教的基础上发展而来的,所以佛教进入中亚、中国在某种程度上也表明印度文明进入了这两个地区,但新发现的佛像与印度的佛教艺术没有太大关系。为此他列举了Marylin M. Rhie所做的研究。就这两件佛像发现的重要意义,Brown认为中国新出土的这两件佛像在风格和造型上都表现出较为先进的水平,表明佛像在当时得到了充分的发展。他以公元前一世纪的比马兰金匣(Bimaran Reliquary)上的两尊佛像为例,说印度的佛像大约出现在公元120年,是基于已经存在了两个多世纪的夜叉形象发展起来的。Brown认为成任墓地出土的佛像可以从中国和中亚早期贵重物品上寻找来源。另外,金属造像或许在佛像传播过程中发挥着重要作用。中国和中亚地区以金属造像为主,而印度地区完全是石像,如公元前二世纪发现的桑奇佛塔和比巴贾石窟。这现象一直持续到大约公元四、五世纪末期。此时印度、斯里兰卡和东南亚出现大量的金属造像,而中国和中亚也存在大量石雕。早期的佛教艺术是由印度佛教徒推动的,这可以从印度当地的石雕上找到证据。中亚和中国的金属造像不便于确定其制作年代和制作时间。然而,金属佛像便于传播,没有固定的模型,风格和图像可以轻易改变,更有助于佛像的大规模传播,但图像的整体性和系统性却无法保证。此外,由于它们的金属价值,人们可能将它们熔化和销毁,所以可以保存下来的更少,希望今后发现更多例子。

加州大雪洛杉矶分校教授Robert L. Brown

Wannaporn Rienjang认为犍陀罗地区出土的物质材料与西安青铜佛像有相似之处。她谈到了犍陀罗地区的钱币分布。公元一至二世纪,贵霜王朝早期的钱币分布范围覆盖了阿富汗、巴基斯坦地区,随后在公元二世纪初至二世纪末的贵霜时期,佛教迅速扩张。公元一世纪初至公元二世纪末是犍陀罗地区向外发展的重要时期。Wannaporn Rienjang认为便携的宗教崇拜物对佛像传播中发挥着重要作用。她举了两个例子:一个是前面Brown提到的比马兰金匣,另一个是迦腻色伽舍利盒(Kanishka Reliquary),这两个上面都有佛像,时间大概在公元二世纪左右,也就是迦腻色伽王一世期间。接着她就第一场金玟求(Minku Kim)教授讨论的佛衣衣褶问题进行了讨论,她认为比马兰金匣上佛陀和梵天的佛衣就与成任墓地的佛像相似。她还指出,迦腻色伽王一世金币上刻有大夏文Boddo与佛像(时间可能在公元127-150年之间),这钱币上的佛像与中国出土佛像非常相似。接着他又列举了公元一世纪末至二世纪早期布塔卡拉Ⅰ(Butkara Ⅰ)出土的佛像和一些二世纪中期至四世纪的佛像。她认为这些佛像与中国的金铜佛像虽不完全相同,但也相似。最后她提出金铜佛像在中国出现应该与僧侣、僧尼、外交官以及非专业信徒有关。他们带着便携式的宗教崇拜物通过昆仑山或者是通过阿富汗到中亚,然后到新疆,最后传入汉帝国。

泰国国立法政大学Wannaporn Rienjang博士(下)

Loukota讨论重心是五佛像。他先是谈到汉帝国都城的早期佛教团体,从支谦聊起。支谦是大月氏人,他的祖父法度带领数百国人于汉灵帝时移居中国。之后他又讲到班固文学作品《东京赋》中所描绘汉帝国都城的国际化氛围,到处都是讲不同语言的人,而《后汉书》中也可见一些关于西域很有意思的描述。可见当时汉帝国所呈现出的文化多样性。接着他通过分析洛阳地区出土的公元二世纪的碑文、西安地区出土的公元3-4世纪的佛像铭文以及安世高口译的《阿含口解十二因缘经》认为洛阳存在的中国早期的佛教教体既有外国僧人也有中国居士。犍陀罗语是外国人的通用语言。教团中有一部分成员是贵族阶级,但与该教团有关的早期文本显示其与当时的精英文学所表现达的内容不同,更多见有关技术以及医药、炼丹术的表达。接着他开始谈论对五佛的理解。Marylin Martin Rhie在《中国与中亚早期佛教》第三卷中对五佛问题有大量论述。犍陀罗艺术中有三佛、五佛、六佛和八佛,她认为多佛像出现在公元四世纪。但Diego Loukota认为根据犍陀罗地区文本中新出现的证据可以重新调整五佛年表。他列举了佛教文本和佛教艺术中的多佛例子。第一个例子是桑奇佛塔(Sanci)上的七佛雕刻,其第一塔的北门横列浮雕七个塔和圣树表示过去七佛,时间在公元二世纪。第二个证据是关于十五佛的。美国国会图书馆珍藏的巴利佛经文本上列举了过去的十三佛和过去佛释迦牟尼以及未来佛弥勒佛,时代可以追溯到公元前后。第三个例子是公元一到二世纪巴米扬贤劫经中的贤劫千佛。千佛包括过去、现在、未来三世佛、七世佛以及空间上遍满虚空的十方诸佛。在巴米扬石窟贤劫经发现之前,最早有关千佛的记录是公元四世纪竺法护的中文译本,因此将五佛出现的时间定在公元五世纪而不是更早。接下来的证据是四川绵阳汉代出土的金钱树,Rhie在《中国中亚早期佛教部分读本》第一卷对其进行过讨论。她将金钱树上的五佛时代定的非常晚,并且也没有就此做出很好的解释,只是说数字“五”在中国科学、技术或炼丹术十分常见。这与Loukota提到的中国早期佛教文本的词汇研究有相同之处。此外,犍陀罗地区的弥勒佛崇拜问题一直备受争议。赫拉古塔(Helagupta)出土的铜板件上有“为见弥勒菩萨……这颗有福之人的舍利已被安放好”的铭文,为该问题的讨论提供了新的证据。综上,Loukota认为大约从公元一世纪开始,犍陀罗就已经出现了贤劫五佛。而数字“五”在汉代宇宙观和科学思想中也具有重要意义。所以如果成任青铜五佛是在中国制作的,它应该受到了中国和犍陀罗地区的双重影响。

加州大学洛杉矶分校助理教授Diego Loukota(下)

Sonya Lee谈到第一场陕西省文物考古研究所同事的汇报有两点让她印象深刻:第一点就是墓葬的年代在二世纪中期至三世纪初,第二是墓主人是汉代官员。她从佛像传播的角度进行分析,认为除了来自南亚的僧侣,中国的外交官或西部地区的外交使团也在佛教传播上起了重要作用。咸阳机场附近的墓葬并没有证据表明这些墓主人参与了外交事务,那他们或许是与王室直接联系的某类官员,这使他们有机会接触到王室内的外来物品。所以汉代中国外交官的去向问题十分重要。接着她从楼兰地区谈起,汉代中原地区已经与河西、西域地区存在联系,并逐渐西扩,打败匈奴,于公元77年占领楼兰,并改名鄯善。米兰佛寺遗址(编者注:在今新疆若羌县境内)与楼兰相距不远,这里出土了大量的佛教壁画碎片。米兰五号佛寺遗址的环形残墙中出土了一窣堵波。窣堵波周围的环形残壁上绘有壁画,Sonya Lee她认为这里与佛教活动相关。上述东西都已经出现在所谓的鄯善地区。所以中国人在军事上和外交上都很活跃。最后她希望大家可以多关注丝绸之路。在之前多数关于丝绸之路的研究都把上述地区描述为途经地,外来文化进来后对当地人产生了诸多影响。而实际上这些地区也发挥了非常积极的作用,他们的文化习俗也被烙印在外来事物上,如佛教。鄯善地区在佛教东进过程中也发挥着重要作用。

南加州大学副教授Sonya Lee(下)

Greene首先对出土金铜佛像的墓葬年代再次进行了分析,认为将其定在公元150年前后较为合适。他认为成任墓地出土的金铜佛像十分重要。因为现有可以证明佛教在中国产生的三类证据,一是洛阳大规模的译经活动,二是官方记录的帝王或贵族阶层的崇佛活动,三是零散出土的实物证据。这些实物证据虽然出土地区、造型上较为相似,但缺乏明确的出土背景,它们与佛教间究竟存在何种关系还不清楚。多年前巫鸿曾在文章中提出这些证据似乎都与佛教活动没有任何必然的联系,因此,它们并不能真正证明佛教的存在。因为经书、官方记录、实物材料三者之间无法相互补充,相互印证,这是三类分散的证据。但也有学者认为这种不重叠的证据说明中国以一种不连贯的、零散的方式了解佛教,由于对佛教认识不够全面,所以把佛像作为装饰整合到中国本土化的宗教物品上。这种现象的出现与佛教远距离传播有关。Greene认为成任墓地金铜佛像的出土,让三类证据有了重合的地方,那就是对佛教的崇拜。很显然单体的金铜像在中原地区较早的墓葬中出现,表明它不再是人们对图像的热爱,更像是对其崇拜。这表明中国在这一时期已经开始造像。之前如果认为现有的证据无法证明东汉佛教的重要性,但现在出土有实物证据,再加上官方记录的帝王的造像活动。所以东汉时期存在佛像崇拜甚至还将其运用在仪式。最后Greene讲到这两尊佛像的出现让人很兴奋,但也不必惊讶。毕竟《后汉书》中也有公元四至五世纪有关人们造像活动和佛教崇拜的记录,所以在成任东汉墓地出土金铜佛像也不足为奇。

耶鲁大学助理教授Eric Greene

金玟求(Minku Kim)教授对第一场的发言进行了补充,他从佛像的造型入手对佛像的时间再次进行了分析。他关注的是佛衣整体的衣褶。特别是左手手持袈裟的姿势。以迦腻色伽一世(Kasniska Ⅰ)金币上的佛像为例,他认为贵霜时期左臂至佛衣底端佛衣呈波浪状衣褶并不多见。然后他又以sahri Bahol 土丘和马尔丹(Mardan)发现的佛像为例,通过比对佛像的衣褶判定它们应该比成任墓地的金铜佛像要晚。他认为衣褶起伏是非常常见的,为此列举了印度大陆萨尔那特(Sarnath)公元130年以及阿玛拉瓦提(Amaravati)公元三世纪、秣菟罗公元四世纪的佛像。他认为这些佛像要比成任墓地出土的早一些。所以他最后讲到如果成任墓地的佛像如果受到印度风格的影响,应该在贵霜王朝之后。

香港中文大学助理教授金玟求(Minku Kim)(下)

上述学者的汇报结束后,进入问答环节。最后白睿文(Michael Berry)教授进行了简短的总结,感谢李旻教授和罗泰(Lothar von Falkenhausen)教授促成该次研讨会的顺利举办,让大家有机会看到陕西省文物研究院的最新考古发现。感谢Robert E. Buswell教授及加州大学洛杉矶分校佛教研究中心加入并赞助该次活动。同时又感谢线上观众和与会学者,特别是来自中国西安的考古学者,在疫情好转,城市刚刚解封的情况下,连续早起为大家分享最新的考古发现,使大家获益匪浅。