《十三邀》最新季第一期,访问了高校教师、作家黄灯。

这一期也被网友赞为“系列最爱”、“选题赢了”、“一集顶好几集”。

有观众从头哭到尾,因为它直击现实的痛点,引起人强大的共情。

2020年,高考人数约1071万人。

“一本”院校共录取约195万人,“二本”和专科类院校共录取约771万人。

后者占据72%.

“和一线城市,高知父母,国际视野的高配家庭形成鲜明对比……

二本院校的学生折射了中国最为多数普通年轻人的状况。”

但他们似乎极少被关注。

《十三邀》第六季黄灯

那还是2006年的5月,黄灯任教广东金融学院的第二年。

那天台风来袭,狂风肆虐。

黄灯有感于此,便将原本准备好的作文题目,改为《风》,让同学当堂完成。

一位女生引起了黄灯的注意。

她一声不吭,低头很快写完,交上来时离下课还有很久。

黄灯看完她的作文,一颗心直往下落。

学生写:

很久没有写作文了,没想到再次提笔时,却是自己心情糟得不能再糟的时候。我没有心情去体会风的呼啸,只能用呼啸的风来写自己的心情。此时,阵阵凄凉的风声,不正好是自己此时内心的哀鸣嘛。

黄灯难过地说:“我们当时对风的感受,不是凄厉嘛,我没想到一个孩子会用‘哀鸣'两个字来形容自己的心情。”

这位学生出生在多子女家庭,家庭月收入不足一千,她已经半年没拿到生活费了。

恰逢由于父母年龄不到四十五岁,申请助学贷款被拒,才有如此绝望和无奈的书写。

这篇作文对黄灯的影响极大,改变了她面对学生的视角。

以前她只是上上课,回去写写论文,评评职称,学生只是她的工作对象。

后来,学生不再是一个个学号,一个个符号。

而是带着原生家庭的印迹,带着对前途的迷惑和期许,走进她的课堂,走进她的生命里的一个个具体而实在的人。

2019年,黄灯的《我的二本学生》刊载于《人民文学》杂志,引起强烈反响。

2020年,同名书籍由人民文学出版社出版,引发热议。

2021年,黄灯荣膺南方文学盛典“年度散文家”。

>>>>“教育像一场慢性炎症”

许知远问学生对黄老师的印象?

“理想主义”、“直刺刺的”、“很真诚”,

“非常平等地跟学生交流,学生需要心灵辅导都会找黄老师”,

“她有点给我精神导师的感觉”。

黄灯深感如今教育的“假装”。

拼命鼓吹一种假装的东西,就是不教小孩观察身边的东西。

黄灯在具体的课堂中,充分感受到教育像一场慢性炎症。

中小学时代服下的猛药、抗生素、激素,到大学时代,终于结下了漠然、无所谓、不思考、不主动的恶果。

她说,“从教十三年来,从来没有一个学生因为坚持自己的想法,和我发生过争论”。

所以在她的作文课上,她鼓励学生抛弃高中那套标准化、模版化的语言体系。

给予学生最大的宽容、理解和耐心,让他们回到本真状态,想说什么就说什么,真正去面对自己的心灵。

不必担心老师会评判他们的对错,审视他们的道德。

节目里,黄灯翻阅学生的作文,如数家珍。

她给许知远念一位学生写她的父亲。

这位学生印象中的父亲冷硬,不近人情,不善言辞。

有一次父亲来接她,大老远地喊:“你站在那,一动不动啊”,然后朝她走来。

她一下子被击中,腿像被灌了铅,她理解父亲不是不善言辞,而是有另一套表达爱意的方式。

黄灯说,这位学生毕业没多久,就生病去世了。

学生的作文,黄灯都收藏起来了。

有时学生都不记得写什么了,老师都记得清清楚楚。

她还喜欢让学生手写作文,手写带有学生的气息。

看到字就能想象学生的样子,仿佛学生就在眼前。

>>>>“学生觉得,读大学的性价比低了”

2020年,黄灯辞去二本院校院长的职务,去到深圳职业技术学院,当一名普通的老师。

她在深职院开了一个写作工坊,学生没有学分,老师没有酬劳,但很多学生都喜欢来听课。

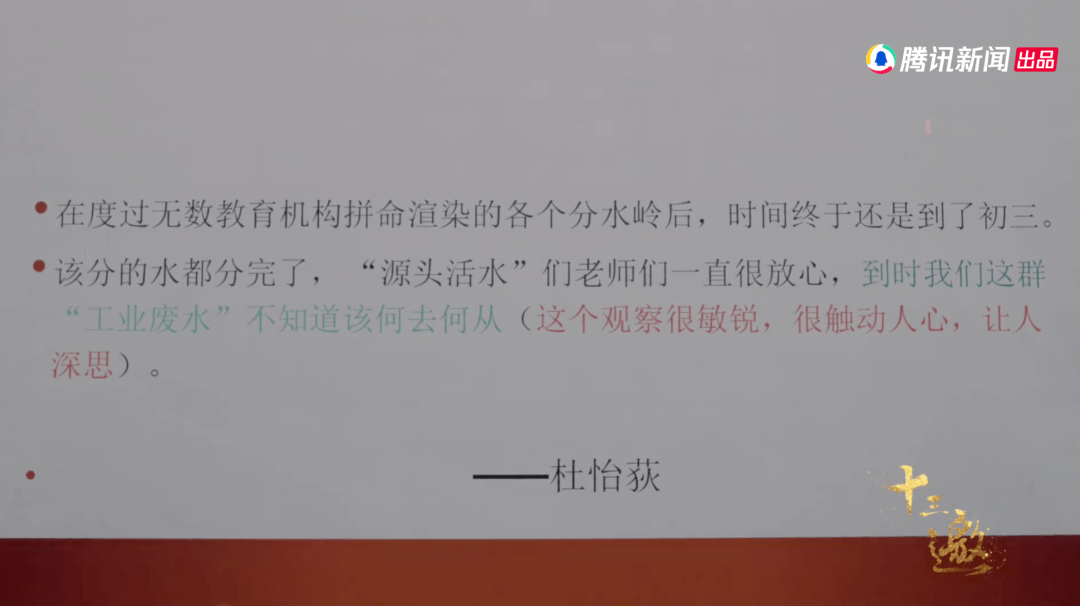

课上,一位学生的作文让黄灯震动。

她写:该分的水都分完了,“源头活水”们老师们一直都很放心,到时我们这群“工业废水”不知道该何去何从。

一个十七八岁、十八九岁的女孩说自己是“工业废水”,黄灯第一次听到这样的表达,觉得触目惊心。

她在课上痛心地说:“都是孩子,为什么会觉得自己是‘工业废水’呢?”

交谈时,许知远问黄灯,20多年前她上大学的时候有类似“工业废水”这样的沉重感吗?

没有,我觉得没有,真的没有,黄灯否认了三次,她说她也是农村出来的,但对自己的期待,绝对不会用“工业废水”来形容。

现在大学生的精神面貌,发生了深刻的改变。

黄灯在大学教书有个直观的感受,“我的男学生都不追女孩子的”。

因为他们觉得没资格,追女生又花时间又花钱,还不见得能结婚,结果是不能保证的。

90年代的大学生也没钱,但在追求异性时那种自信、张扬以及生命活力,像个年轻人的样子。

当时有那种闲散和放松的心态,因为不用担心找工作(当年大学生还包分配),

不用担心生活费(每个月国家有生活补贴),也不用费尽心机的争排名和奖学金(这些不会影响学生的前途)。

更不用为了毕业简历的光鲜去修第二学历、考无数的证件,当然,更不知“买房”为何物(当初都是单位福利分房)。

但这一代。

他们早已没有属于大学时代的青春和莽撞,他们连捉弄一下老师的兴趣和心思都消失殆尽。

进到大学校园的第一天,还来不及排解中学时代内心的淤积,就被告知就业的压力、买房的压力、竞争的压力。

课堂上沉默不语的黄庆伟,在《我悲哀地看着这个时代》中,悲观地写下:

“乌云已经酝酿着危机,雷鸣电闪而人们视而不见,暴雨将至,没人能幸免于难”。

黄灯观察她的06级学生和15级学生毕业后的处境。

她的06级学生,80后一代。

在房价平稳、经济上行的阶段,通过各种努力和尝试,大都能拥有一份踏实的工作,在工作的庇佑下成家立业,并有三分之一留在了广州、深圳。

而她的15级学生,没有一个外来的孩子相信凭自己的能力、工资,买得起一个安居之所,能在广深立足。

对黄灯来说,这样的蜕变,只有短短9年的时间。

她的学生在择业竞争中,也有着触目可见的天花板。

在“211”“985”“名校硕博”等严苛的条件下,学生也只能接受可能一生普通的命运。

在书里,黄灯写到一位叫晚秋的潮汕女孩。

她是一位看清现实,非常聪明的女孩,她每一步选择都符合实际、实用、利益最大化。

黄灯为她早早衣食无忧的生活感到庆幸,但没办法否认内心深处的失落。

晚秋不过是早早认清现实,及时调整姿态,以一种彻底的工具化方式,找到对付的途径罢了。

作为教育者,黄灯为这种“自我工具化”,掏空了年轻人身上更为重要的青春特质而感到悲伤。

她深知个人成功的价值观,会妨碍人去建构自己完整、充实、自我主宰、充满力量的生活。

这是黄灯从教十几年来,最为纠结之处。

>>>>“找工作累了,才知道稳定有多么重要”

节目里,黄灯毕业多年的学生聊起了“考公热”。

“好像现在大家都把考公务员,当作最终的抉择了”,一位学生在饭桌上说。

“工作几年再去考公的,这种就是知道稳定的好处了”,宇鑫说。

许知远问宇鑫,对未来有什么期待。

他回答,首先肯定是安居乐业,这个目标实现后,再追求自己喜欢的,可以一直从事下去的东西。

宇鑫的回答听似朴实,其实代表了多数年轻人的想法。

饭局结束,在行驶的车流中,字幕缓缓打出宇鑫坎坷的八年。

“(宇鑫)出生在粤西北的一个普通山村。毕业后,他坚持进了一家社工机构。尽管收入极低,还是坚持了三年。”

“考虑到他家庭的情况,我(黄灯)曾竭力推荐他进入珠三角一个小城市的公安局。没想到不到十天。他断然辞职,回到社工组织。”

“但毕业八年,'上有老,下有小'的具体担子,终于压在这个男人的肩头。生活已没有太多选择”。

有自己想法和坚持的宇鑫,对物质没有太大欲望的宇鑫,最终也将“安居乐业”当作首要任务。

我真心希望我接触的孩子,都过得很好,黄灯说。

但恰好,境遇不怎么好的,内心有苦楚的孩子,喜欢跟黄灯聊天。

自己也就像一个桶,装满了孩子们的倾诉。

她需要通过写作来疏解,尽管每次写他们都会哭。

《我的二本学生》,19万字,俱是一位师者的忧虑。

如果不是长期的观察和接触,如果不是发自肺腑的关怀,断不会有如此真实赤裸的文字。

当确定性变得越来越匮乏,稳定生活越来越成为奢望,更多的学生选择了考公。

对此她写道:

“体制内的工作,这个一眼望得到头的生活,是一种平庸的生活,是一种很可怕的生活,但你不知道,对很多年轻人来说。一眼望得到头的生活,是一种特别有安全感的生活,是一种很奢侈的生活 。”

有时,黄灯觉得写作成了一种罪恶。

她解决不了学生的问题,还把他们写下来,变成书,变成商品,被别人评头论足。

但她知道必须写,总要有光照到他们身上,看到他们。

广州有个叫龙洞的城中村,黄灯的很多学生都住过这里,有的已经走出,有的还在。

她会告诉每一个即将租房的毕业生,去伟福的家看看。

伟福租住在龙洞一个老式民居里,七楼,没有电梯。

节目里,镜头追随着伟福的脚步,来到拥挤、嘈杂、无序的城中村。

爬了黑黢黢的楼梯,累得气喘吁吁,看到门口挂了一块牌子,写着“未居”二字。

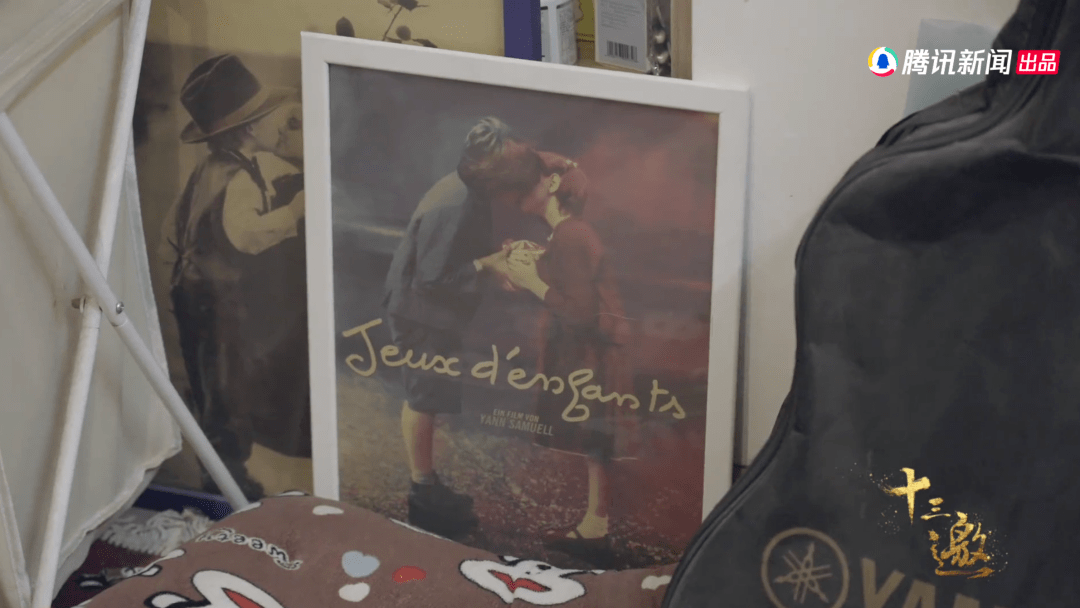

推开门,别有洞天。

房间被主人布置得美好,妥帖,充满艺术氛围。

废弃的塑料瓶,被他摆成了展品。

灯光闪烁下的电影剧照,实木夹子夹起来的生活照、明信片,无不显示着主人对美好生活的期待。