【文/观察者网专栏作者 金晶】

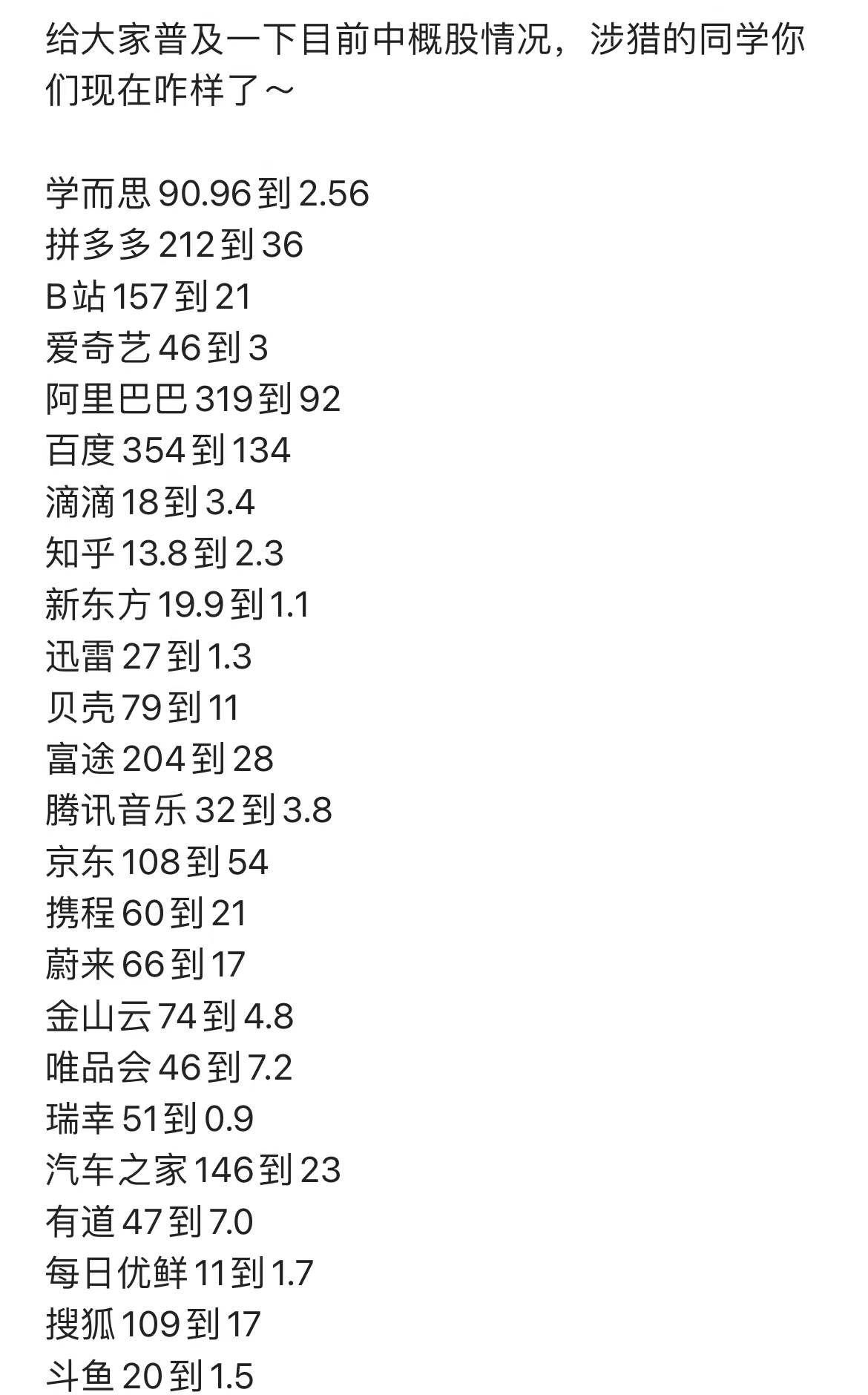

据媒体报道,今年两会,有40位代表联名建议为反网络暴力专项立法,更有委员建议“将严重的网络暴力纳入公诉案件”。

而在微博上,“关于惩治网络暴力到底是法不责众还是法要责众”的话题一度登上热搜第一,当日阅读量更是超过2亿。

遭网暴,成功维权不容易

2006年,标志性网络暴力现象——“高跟鞋虐猫事件”进入大众视野,16年来,网络江湖血雨腥风,网络暴力愈演愈烈。

“生来即轻,还时亦净。”这是寻亲少年刘学州心灰意冷留下的绝笔信。

“‘社会性死亡’这个词,以前对我来说很陌生,我也是从‘罗冠军事件’‘清华学姐事件’后才知道的,我觉得自己跟‘社会性死亡’产生了关联。”这是杭州谷女士被造谣“寂寞少妇取快递出轨”时的茫然无措。

刘学州是不幸的,经历过漫长苦涩的童年,终于寻亲成功却被亲生父母排斥,继而接连遭遇网暴,选择与世长辞。

谷女士是幸运的,在检察机关的推动下,该案最终由自诉案件转变为公诉案件,涉案的郎、何二人因犯诽谤罪,被判处有期徒刑一年,缓刑二年。

谷女士的幸运既是运用法律武器捍卫自身权益的结果,也是司法守护公平正义的初心。然而我们也要看到,从郎、何二人捏造聊天内容造成当事人“社会性死亡”,到公安部门作出行政拘留处罚,再到协商无果后当事人提起刑事自诉,这起案件不仅给谷女士造成极大的身心伤害,也折射此类案件存在的维权难点。

谷女士提起刑事自诉立案后,展示通知书。(资料图/新华每日电讯)

网络环境的隐蔽性和法不责众的侥幸心理让一些人在敲击键盘时更加肆无忌惮。网络暴力中的“网络暴民”利用网络世界互动性和开放性强的特点,发布诽谤、诋毁他人言论,违法成本越来越低,杀伤力却越来越强。

这实质上是现实暴力在网络上的延伸。而不同于可以当面锣、对面鼓的现实世界,我们很难明确网络暴力的始作俑者、找到应当承担侵权责任的人。需要对此负责的行为主体,如暴力行为发起者、媒体、网络平台及吃瓜群众,分散在茫茫人海,难觅踪影。

此外,即使找到了始作俑者,仅凭个人的力量收集固定证据,还需达到证明对方犯罪事实清楚,证据确实、充分的效果,相当艰难。

以谷女士案为例,公权力介入后,政法机关成立专门办案组分别赶赴北京、四川、广东等地开展调查取证工作,第一时间收集固定诽谤信息的传播扩散情况、引发的低俗淫秽评论,以及该事给广大公众造成的不安全感等关键证据,为指控犯罪奠定了坚实基础。整个取证过程持续了将近一个多月,最后形成案卷18卷、光盘76张。面对海量的证据,该案辩护人感慨:“看来公诉案件确实要比自诉案件有取证上的优势。”

以上过程,或许也可以作为公民个人取证的一个参考,即第一时间固定有效证据,如网暴语言的截屏、网暴人员的账号、录音视频、转发数据、评论人数等,证据要符合三性,即客观真实性、合法性、关联性,彼此之间最好能形成相互印证。此外,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。

事实上,根据刑法第246条的规定,侮辱罪和诽谤罪都属于“告诉才处理”的情形,如果被害人自己不能告诉的,检察机关和被害人的近亲属可以告诉。但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。

在“行政处罚”无法有效保障公民合法权益,自诉取证又面临诸多困难的情况下,激活自诉程序与公诉程序之间的衔接条款(因适用较少又被称为沉睡条款),是刑法第246条的立法本意。

某种程度上,那些遭受网络暴力,最终通过司法途径获得救济的受害者是少数的幸运儿。

网暴代价太低、维权成本太高,有太多网络暴力并没有达到或者尚无证据证明达到违法范围的程度,而这些暴力行为层出不穷,造成了或大或小的伤害。

比如,曾在《甄嬛传》中饰演女反派“安陵容”的陶昕然正是网络暴力的受害者之一。因为网友们的角色代入感太强,在陶昕然放出与爱女的合照时,竟然诅咒“你女儿不会有好下场”。如此恶毒的语言,让陶昕然再也不能忍受,与网友们直接开撕。

最近热播的《人世间》里有句台词很是应题:“唾沫星子能淹死人”。

网暴立法、入刑?

建议将严重的网络暴力纳入公诉案件的呼吁引发不少支持者。实际上,网暴入刑并不是问题。

尽管大家对“网络暴力”深恶痛绝,并有一些朴素的认知,但在司法实践中,我们在惩治网络暴力行为时,不会以“网络暴力”这一概念来定性,而是会根据具体个案的实际情况加以分析,从现行法律中找到对应的准确的定性。

如,《英雄烈士保护法》对侮辱、诽谤英雄烈士的姓名、肖像、名誉等行为,明确提出构成犯罪的,要依法追究刑事责任。对于遭遇网暴的普通群众而言,分析行为背后的逻辑是一样的,犯罪构成要件是一样的,侮辱是侮辱罪、诽谤是诽谤罪。唯一不同的是,网暴的犯罪手段是利用了互联网媒介进行传播。

而《民法典》对公民的人格权独立成编,规定“任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权”。此前出台的司法解释,也对利用信息网络诽谤他人的法律适用问题做出明确规定。

2013年两高发布《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》,就对相关情况作出回应,明确了入罪标准。即利用信息网络诽谤他人,同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上,或者被转发次数达到五百次以上的,应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“情节严重”之“捏造事实诽谤他人”。

而根据《刑法》的该项规定,行为人将被处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。情节处于民法和刑法规定之间的则归《治安管理处罚法》管,最高可处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。

虽然针对网暴行为,已有相关的一些法律惩治手段,但是这并不意味着网暴立法不值得一试。

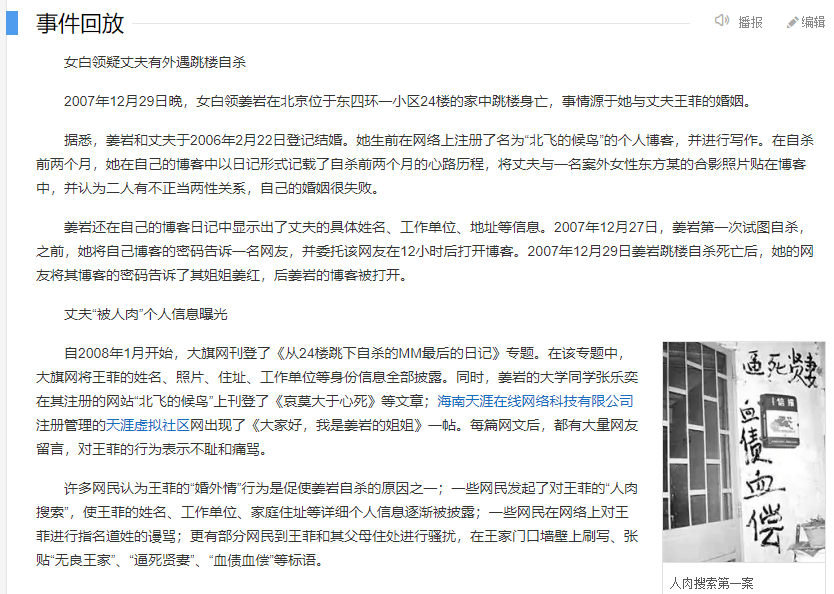

从2009年12月“人肉搜索第一案”的终审宣判,到2020年3月正式施行的《网络信息内容生态治理规定》对网络暴力的立法规制,我国法律对于网络暴力的思考和探索一直未曾停歇。

“人肉搜索第一案”具体信息

“人肉搜索”这一网上追捕方式,就是否应当对其进行立法限制问题,时不时在互联网上引发热烈讨论。中国人民大学的杨立新教授就认为,规制“人肉搜索”行为在法律轨道上,关键是依法规范网络行为。

针对网民网络行为放任现象,隔壁的韩国就出台了相应的法律法规。

2005年韩国发生一系列“网络暴力”事件,韩国政府当年下决心推行网络实名制,并发布和修改了《促进信息化基本法》《信息通信基本保护法》等法规,为网络实名制提供法律依据。《电子通讯基本法》规定,以危害公共利益为目的,通过新媒体公然散播谣言者,将被处以5年以下有期徒刑,罚款可达5000万韩元(大约为26万元人民币)。此外,韩国刑法还规定,在网上用暴力恶意恐吓或者毁损个人名誉,最高可判处7年有期徒刑。

2019年,韩国女艺人雪莉、具荷拉先后因网暴自杀,之后有韩国议员提议进一步修订相关法案。图为雪莉生前接受媒体采访。

到目前为止,我国仍然没有具体明确的法律规定和司法解释来规制网络暴力。针对网暴的规定散见于民法典、刑法、治安管理处罚法、网络安全法、公民个人信息保护法等法律之中。

通过专项立法,可以进一步明确网络暴力违法行为的民事责任、治安处罚及刑事责任,探索建立网络暴力黑名单,建立惩戒机制,对有网暴前科的个体和组织做好登记,屡教不改、情节严重的列为失信被执行人,等等。这些探索与实践,有利于提高全社会反对网络暴力的法律意识和维权意识。

网络平台也要承担一定的责任

有两会代表建议,惩治网络暴力除了司法权介入外,网络平台、网络服务提供者也需发挥应有作用。

网站、贴吧、APP运营商等作为交流平台,是可以在网络暴力事件刚刚产生还没有造成较大影响时就将其平息的:一方面,设置日常监管举措,提醒用户开启隐私保护和隔离,另一方面,在收到举报后及时留存相关证据,以便日后用作呈堂证供。同时,对言论严重不当账号做警告封禁处理,对引战帖、造谣帖等及时清除。

此外,未成年人保护法第80条明确规定,“网络服务提供者发现用户利用其网络服务对未成年人实施违法犯罪行为的,应当立即停止向该用户提供网络服务,保存有关记录,并向公安机关报告”。因此在施暴者实施网暴行为尤其是对未成年人实施网暴的过程中,平台都应加强和司法机关的沟通协调,并配合协助调查。

这些都需要网络服务提供者履行好应尽的管理、监督、审查义务,真正用好后台运营和监管渠道。

换言之,加强网络运营商的监督和处罚力度,可以成为完善网暴立法的重要方面。

以2009年终审的“人肉搜索第一案”为例,被告网站的管理者未尽到应尽的管理责任,泄露他人个人隐私,故构成侵害,且他人此前对原告个人信息的披露不影响其侵权事实成立。最终被判删除侵权的三篇文章及相关照片、判令赔礼道歉并酌情判令赔偿原告精神损害抚慰金及公证费。

总而言之,虚拟与现实既相互割裂又紧密联系,缺乏管治的网暴,会造成社会性死亡,乃至导致真正的死亡。公民需要维护好自身合法权益,立法需要更完善,平台需要更规范。

在网络时代,每个人都无法真正地置身事外。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。