24HOURS|PARIS

前天和住在巴黎的朋友闲聊时,对方提到了Kei的新菜品,毫无悬念地,我再度想念起巴黎来。

想起清晨六点笼在雾霭中的旺多姆广场,想起被小酒吧杂货屋布满的街道上一间逼仄隐秘的家居店或日法餐厅(就像此前的Passage53那样),想起不期而遇的冷门画廊,想起美术馆入口处被漫不经心的人们组成的长队,想起街上飘过的冷峻的风,和随风而来的有时芬芳,有时温煦,有时不太好闻的味道.....一切都是巴黎的一部分。

相见也好,怀念也好。巴黎就是世界上最擅长在记忆的版图中制造不迭画面的城市吧。

尽管已两年多没去过巴黎,关于那里的种种事情却总能闪现于生活的日常里。朋友参观那间被安藤忠雄改造过的博物馆时给我做了“直播”;好几次听到某家新餐厅甫一开业就一座难求的消息(看图便知其水准不凡);还有数度被城内的展览、演出、活动勾出期盼之心,看看它们的截止日期,再为注定的无缘而心生喟叹。

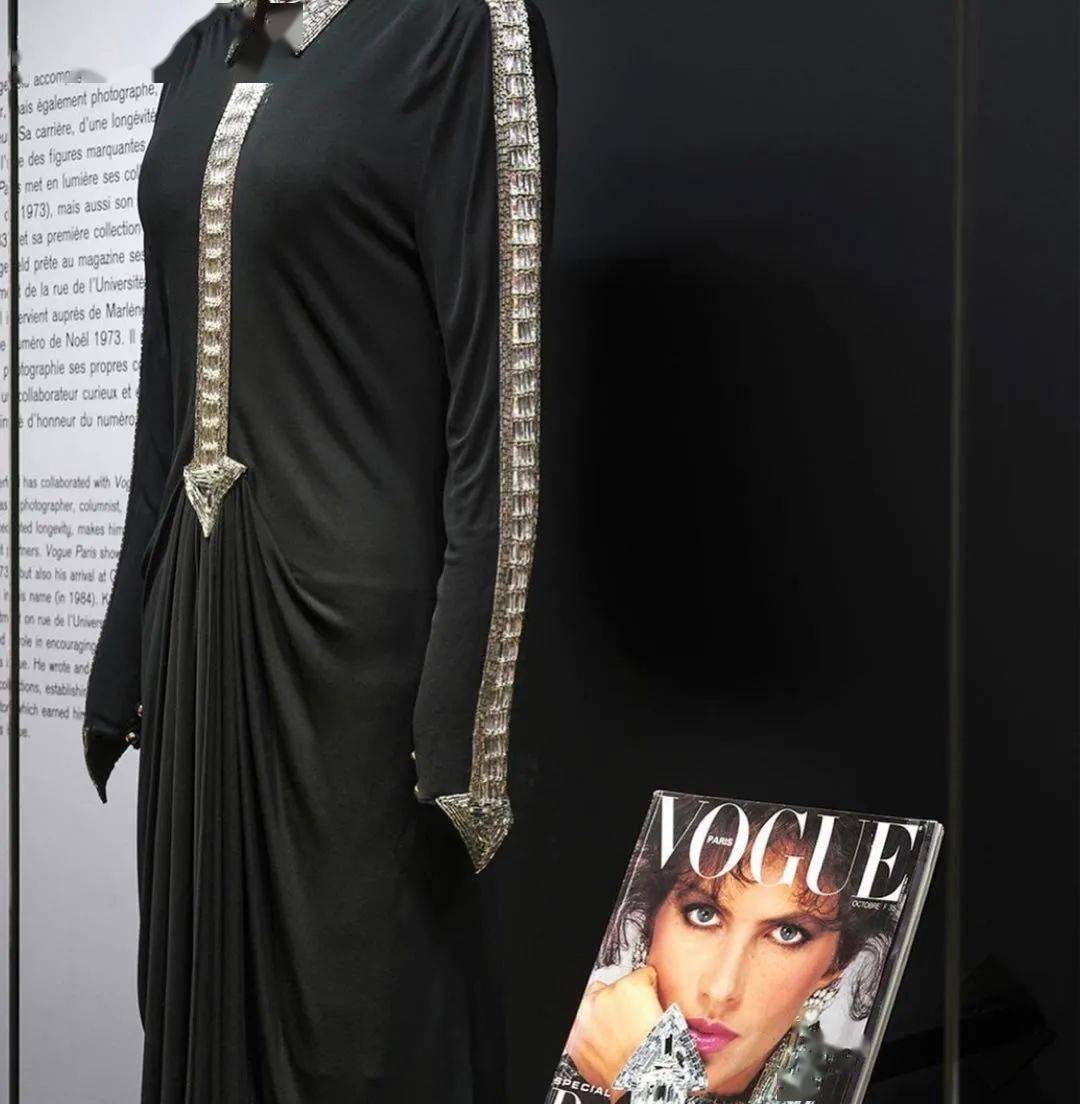

事实上,这几个月的巴黎便有几个让我幻想起“随意门”的展览。比如《Vogue Paris》在Palais Galliera 为杂志举办的100周年特展,到明年一月就将结束;

同月结束的还有让·米歇尔·奥托尼尔(Jean-Michel Othoniel)在小皇宫中的个展“水仙定理”,七十多件创作灵感来源于希腊神话的雕塑和陈列艺术品分散在花园和皇宫内,想必又是多重的“隐喻”“对比”之美;

另外,蓬皮杜还有个人非常喜欢的Georgia O‘Keefee的大个展,此展览结束得更快,十二月是转刻即到的匆忙.....

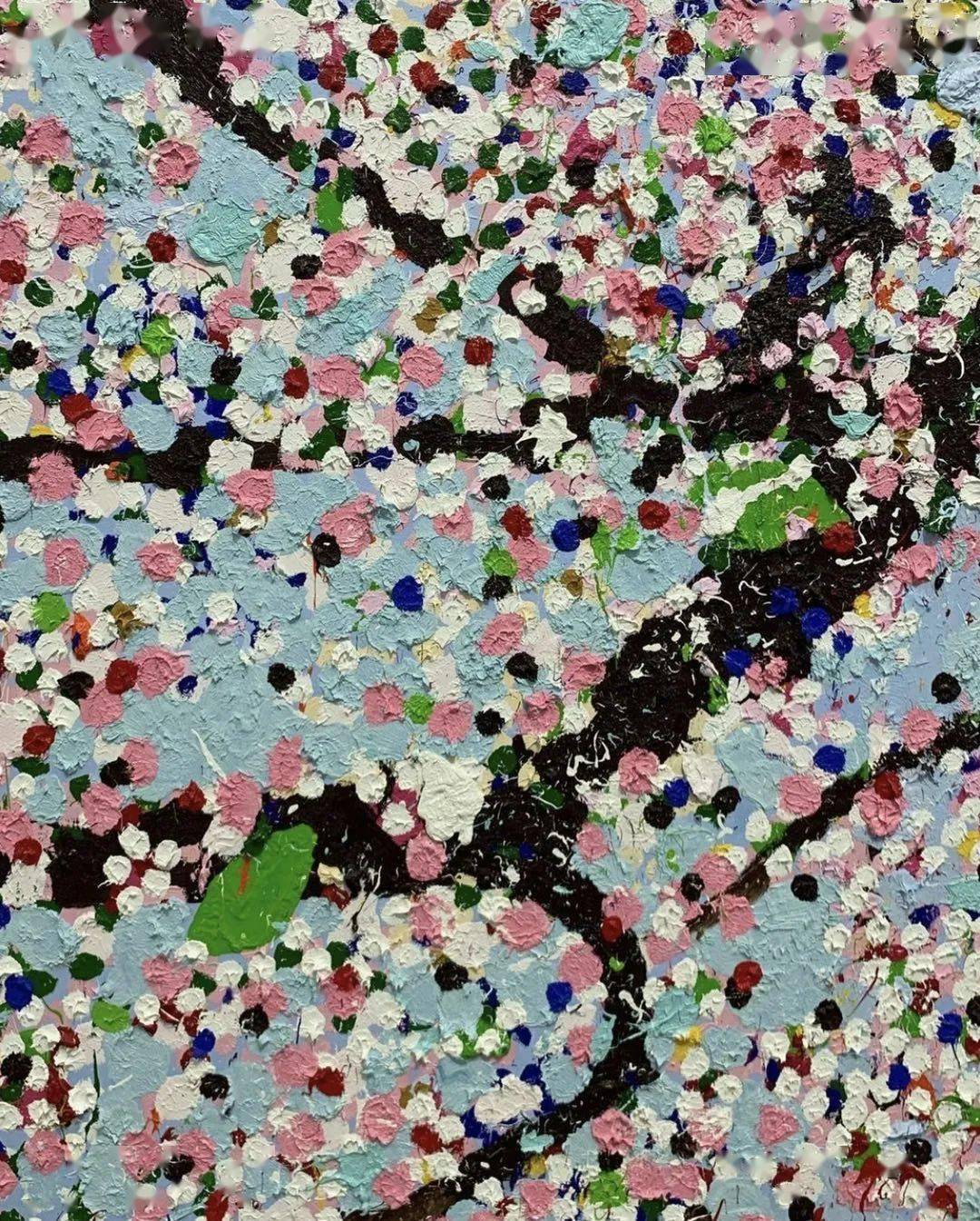

而最想前往的,还有几个月前就开始了的,来自达明安·赫斯特(Damien Hirst)在卡地亚当代艺术基金会的展览——盛开的樱花(Cerisiers en Fleurs)。

“樱花系列描绘的是美丽、生命和死亡。樱花是极其普通的,甚至是俗气的。就像杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)笔下的因爱而伤。它们被大自然描绘得无比华丽,它们表现了欲望,以及我们感知、对待周围事物的方式,同时它们也展现了湛蓝天空下樱花树短暂花期的绽放之美。绘画时我完全沉浸于色彩和材料的运用。樱花盛开时灿烂夺目,错落无序,又易零落。正是它们给我的灵感,让我从极简主义回归即兴的绘画状态。”

——Damien Hirst

2017年开始,即将走出“面纱”系列的达明安·赫斯特,开始着手创作有关樱花的全新题材。多年以来,出于对“艺术本质源于思维而非执行”观念的认定,赫斯特很少在创作时亲自上手,只会在提供想法后借工作人员之手完成作品。然而,此次赫斯特完全以亲身之力完成了对樱花的描绘,这在他的创作生涯中是极少见的事情。

不仅在创作方式上返璞归真,“盛开的樱花”更是全方面体现了赫斯特的 回归之心。

我们自然很熟悉那个称得上“语不惊人死不休”的赫斯特,从伦敦金史密斯学院时期开始,他就将改变世人的既定观念作为了创作的核心初衷。在令其名声大噪的动物尸体系列作品里,人们开始熟悉了他兼具荒诞和巧思的表达之法;而反映了其对秩序、理性、色彩之偏好的“点画”系列,一方面用画面将众人引入了视觉的陷阱,另一方面也成了他寻得了将世间万物均质化的方式的证明——即使受众的感性成为了看懂它的必要条件。不管什么时候,赫斯特都没有忘记将他的作品冠以一个绝对的主题。艺术品即工具,在用画面为他人的思维创造前行之路这方面,这位艺术家一直不遗余力。

可这次呢,尽管樱花系列也像是“点画”的一种遥远的延伸,却还是用偏于具象的画面完成了对古典主义的回归。看得出来,如今的赫斯特不再想侵入他人之思维,对创造出一种“规则”亦不怀兴趣。他一改索求,只想要一回从头到尾的“纯粹”。

有趣的是,当初别人问起赫斯特创作点画的理由时,他表示启示来自于童年的记忆中父亲总爱用蓝色的点为家里的大门上漆;与此相仿,小时候的印象中,母亲总爱画樱花,于是他也想要试试画樱花了。

据赫斯特回顾,在刚开始着手画樱花时,他参考了很多画册和照片,并用粉色和白色颜料调出了想要的樱色。没承想,最初画出的樱花却是清丽有余,力度不足——甚至有点像对大卫·霍克尼水彩画的粗糙模仿。这可太糟糕了。后来,他开始细心观察街上的绿叶树,发现在光线的照射下,叶片间的色彩比印象中纷繁得多。他开始在画面中加进红色、黄色、橘色、绿色、蓝色,用多重色彩进行一层层堆染。最终,在不同色彩形成的对比效应下,理想中“真切”的樱花出现了,且殊途同归般地带有着他此前作品中的抽象意味。那些画面仿佛在具象和抽象中搭建了桥梁,是让他十分满意的成果。

听到这段叙述也觉有趣,那种在街道上观察植物的状态,确实不像是以前的赫斯特了。可再想想,“创造规则,再观察到自然的某种无规律状态,由此打破规则,最终达到理想的无序”,这样的创作逻辑,其实是深度匹配着赫斯特一贯的方式的。真正的无序,总需要刻意的矫正与修饰才能达成。

和“视觉糖果”系列的小画幅不同,赫斯特画出了与现实等比例的樱花,让人们恍如看真的樱花树一般看画。这个想法听上去十分淳朴,却也和上述所有努力一样,帮助赫斯特通向了他理想中的 真实。

因此,当我们认真面对着这份真实,断绝旁骛地将专注之心埋进这些樱花中时,就会得到一种极为 真实的体验。这是不被干涉、不期得道、不需憬悟的自然状态下获得的体验。 和大卫·霍克尼无关深刻却用绝对的自在回归到表达本质的风景画一样,我们也不必过多地剖析这些樱花,就像欣赏十九世纪的大师们在巴黎郊区画出来的名作一样,那亦是“真实”“纯粹”的画面。因为真实,所以纯粹。对欣赏者来说,从心底用最大程度的坦然接受这份纯粹,就此融进画面,捕捉到一份隐秘的自我情感,便是一种极珍贵的获取了。

描绘樱花的人何其多,与那些赋予樱花以意义的作品相比——就像日本人在樱花飘落中解出消逝之美,再做相关创作,实则是将虚构的樱花强行延展到了民族美学的范围之内,也算“我执”的另一种——与此比较,赫斯特在做的,只是在自我留存的前提下,把樱花描绘得单纯、美丽又“空洞”(非贬义)。

从另一个角度来看,赫斯特当然知道世人为樱花赋予过的意义,深谙樱花所连接的几多意识形态。在此前提下,仍能目中无人地画出 这样的樱花。就像把樱花的无限可能性远远地抛开,只留下看樱花这件事本身。解构结构,瓦解默契,如此的反常规,或说 对反常规的逆反,真是相当达明安·霍斯特。

突然想到王朔在《过把瘾就死》中写过的一小段话(原文中用来描述男女之间的不伦情爱,此处理解与原文语境无关)——

“就像童话中两个贪心的人挖地下的财宝,结果挖出一个人的骸骨,他们迅速埋上,甚至在上面种了树,栽了花。但两个人心里都知道底下埋的是什么。看见树,看见花,想的却是地下的那具骸骨。”

看到骸骨,自然不会再忘记骸骨,看到因骸骨而生的花草,也会回想起骸骨,这是十分顺理成章的逻辑。可是呀,能够亲手在骸骨上种花草,再从此 选择忘却骸骨,心中只留花草的人,也许更值得世人的颔首吧。

我以为,在万物亟待彻底复苏,然诸多事情尚待明朗的今天,赫斯特的樱花中暗含着绝对的现实性与诗意,是比想象中更为弥足珍贵的存在。

展览到明年一月结束,不知道我们能否——我是说,是否有一点点可能,能亲眼看到那些樱花,在樱花以盛开等待飘零的下一个春天?

巴黎,改日再见。

撰文 Rinka/KaKa

部分图片来自网络

“Damien Hirst:Cerisiers en Fleurs”

JULY 6, 2021 — JANUARY 2, 2022

Fondation Cartier Pour L'Art Contemporain

261, boulevard Raspail, 75014 Paris

+33(0)1 42 18 56 50

![复兴公园上演花艺快闪 路灯座椅穿花衣[组图]](https://p0.itc.cn/q_70/images03/20211119/e4b03487f9094c86987b869432134d4b.jpeg)

![复兴公园上演花艺快闪 路灯座椅穿花衣[组图]](https://p9.itc.cn/q_70/images03/20211119/82c6e53d01d6462b99171c0bf9e7e590.jpeg)

![复兴公园上演花艺快闪 路灯座椅穿花衣[组图]](https://p0.itc.cn/q_70/images03/20211119/d5598a49817541b6a8431f7b852961d4.jpeg)