冯春明

于我而言,“浮来山”是我心中唯一的幽静之地,过去是,现在也是。

上世纪七十年代初,我们沂南郭家哨联中的同学们,在老师的带领下徒步三四十里,去浮来山东面的莒县城拍毕业照。那是我第一次走近浮来山。去时,走的山南端的凹处,翻过山,一路下坡,很快就来到莒县城。

当时的莒县城马路宽阔,房屋低矮;城中大街北面那座孤独而立的四层楼格外显眼。大家驻足望去,发现楼房门窗玻璃破碎,四周一片狼藉……有同学私下议论说,这里不久前发生过一场“武斗”。

照相馆正常营业。拍完个人照和集体照后,大家各自回返。不知何故,也许是拍照时不在状态,心里惦记着拍出来的照片是个啥样子;也许是因为县城“武斗”过后的阴影未散……总之,心思有些烦乱。回家的路上,同行的几个同学,趁一辆上坡时的拖拉机行驶缓慢,他们纷纷爬上了拖拉机。我没有跟从,自己一人落在了那些急于返程的同学后面。于是,我索性放慢脚步,离开主路,改道进入浮来山。

浮来山不高,但却幽深。沿着山道走进山内谷地后,本来有几分凛冽意味的风,骤然停住。站在山谷,抬头北望,有一座点缀着青砖灰瓦,写有“定林寺”三字的庙门,赫然出现在层层阶梯之上。立刻,我的脚步突然变轻,双脚不由自主地踏上石阶,向着定林寺走去。

庙门是敞开的,站在庙门前向院内望去,一棵粗大的树干遮掩了庙门内里的所有。好一棵大树!寺内,粗大的树干,遮天蔽日的树冠,俨然成为庙宇的全部。我吃惊的驻足门前……这时,有一片金黄色的树叶,在我的眼前轻轻地落下。那树叶于庙门、树干间,自上而下,滑成一条直线;然后,平展安静地接地……此刻,在我的记忆里,所有的时间和事物,仿佛就在那一刹那间停住。

一晃,四十多年过去了。然而,无论是曾经的喧嚣,还是今日的物欲横流,它们似乎都与这座山没有多少关联;似乎都与那个霎那间的记忆没有多少关联。我想,过去也是,历史也是。既使传说莒子曾在此地会过鲁侯;不过,那也是一种平和中的结盟修好,整个过程没有留下点滴痕迹。况且,这一切,也早已像烟云一样随风而去了。

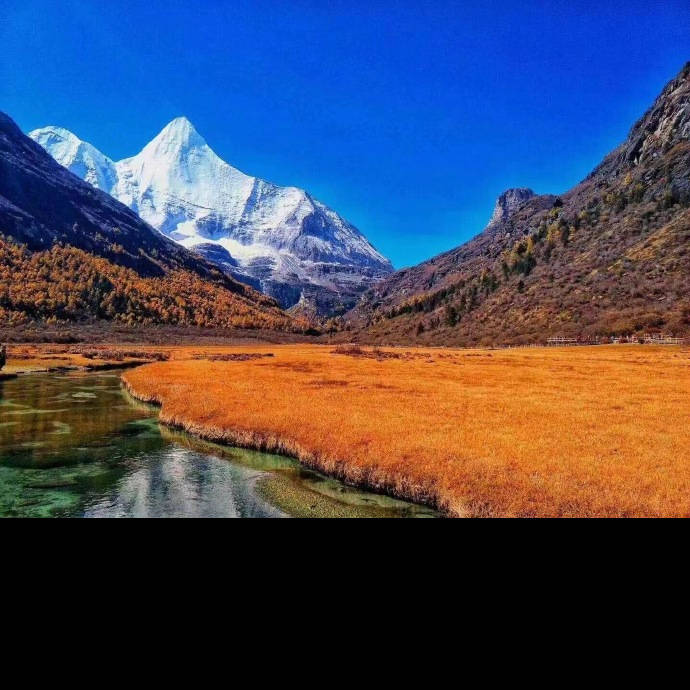

浮来山,又名浮丘,它的海拔仅298.9米;它距离莒县县城很近,站在山坡即可清晰地看见县城轮廓。浮来山位于莒西平原的尽头,这是一座孤凸而立的山。据传:“远古时代,神仙浮丘公驾鹤来到还是洪水泛滥的的莒地,适逢一山自东海而来,于是用道法定住。因是水上漂浮而来,故名以浮来山”。

浮来山虽然不高,但每当来此,它那坐西面东,座椅样的山谷里,总有一种清空静谧、悠远苍茫的气息迎面扑来……初次来这里时,很容易让人想起“山不在高,有仙则名”这句话来。这里很静,身处其间时,百米之外的脚步声,也能让人分辨出步伐的频率。然而,一旦风吹草动,那声音又会淹没近在咫尺的蝉鸣。莒国如此之近,莒县城如此之近。但当马蹄声近;当汽车的轰鸣滚滚而来时,它们却于山谷间悄然消失了……哪怕熙熙攘攘的旅游团队蜂拥而至,也即可显的稀落零散起来,直至一个个消失在林间小道。

深入浮来山中,你会发现,曾经的喧嚣和浮躁,不经意间被一种恒久的安静感悄无声息地抽去,抽的甚至没有了时空的界限。站在这里,当人们放宽视野,向整座山望去时,会发现一位身披袈裟,于诸种经法中随顺而无诤的法师,正在安静地微笑着面向我们。

那个安静地微笑着面向我们的人,正是刘勰;正是与这座山融为一体了的刘勰。相关史料记载:刘勰,字彦和,出生在刘宋明帝泰始元年(465年)。经历了宋、齐、梁三代。刘勰自幼丧父,二十岁又丧母,家境贫寒。一生笃志好学,未婚娶。他居丧三年后,二十四岁投靠高僧僧祜,寓居南京钟山定林寺。那时,他除了校经、读书以外,倾心于文学理论研究。

大约三十三岁时,刘勰写成我国古代第一部完整的文学理论著作《文心雕龙》。但在当时,这部著作却不为“时流所称”。不过,刘勰对自己著作充满信心,他决心面交文坛领袖沈约。可沈约位高,门阀观念重,刘勰没有资格直接拜访。于是,刘勰身背书稿,装成小贩等沈约车出,终得相见。 沈约读《文心雕龙》后,大加赞赏,认为“深得文理”,并置于案头,以便随时翻阅。由于沈约的称誉,刘勰及其《文心雕龙》渐为世人所知。天监初,刘勰离开定林寺,走上了仕途。他先后担任和兼任过中军临川王萧宏、南康王萧绩的记室,车骑仓曹参军,太末县令,步兵校尉,东宫通事舍人等职务。任太末令时,刘勰“政有清绩”。任东宫通事舍人时,受到当时另一位文学家昭明太子萧统的“爱接”,他们共同讨论篇籍,商榷古今。

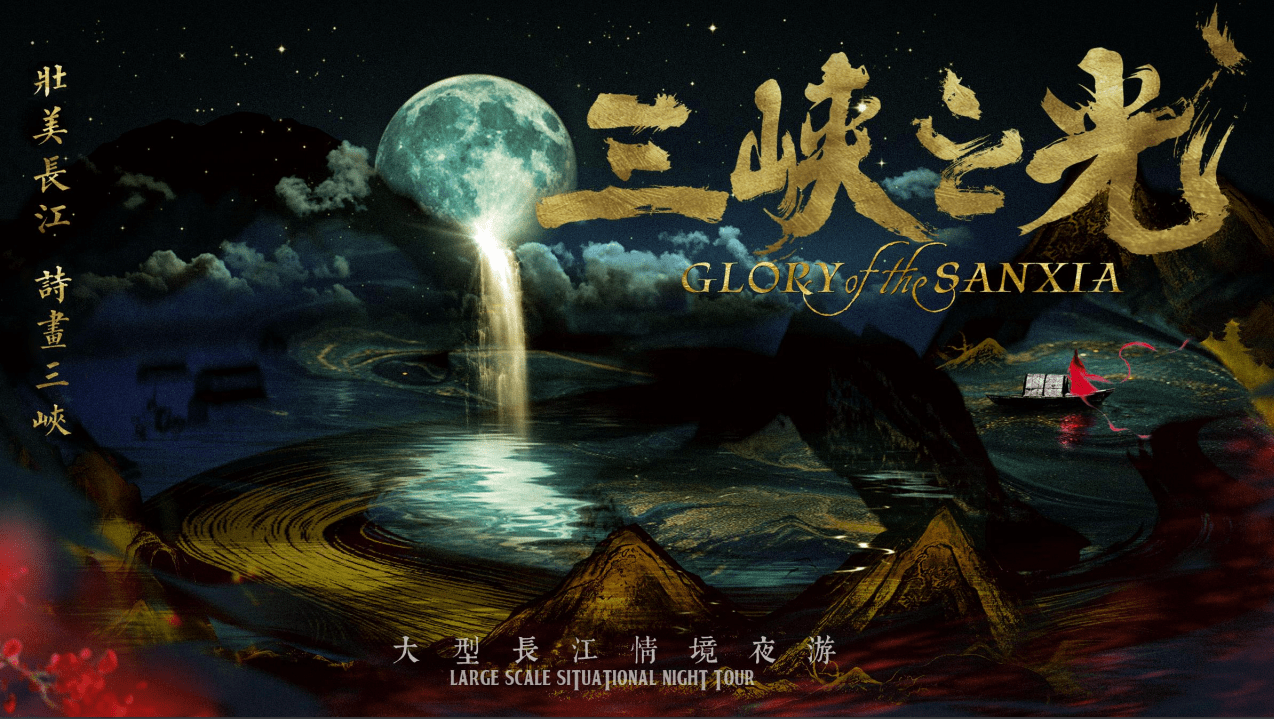

毫无疑问,一千四百多年前,刘勰《文心雕龙》的问世,它在我国文学理论史上竖起了一座丰碑。然而,晚年的刘勰,却把目光投向他的祖籍地,投向一座孤凸的山!那座山,正是眼前的浮来山。因而我想,尽管刘勰是在南京选择出家的,但真正的出家应该是在浮来山的定林寺。在这里,他为自己找到了一个合适的去处,这个合适的去处只有两个字,那就是“空”和“静”。

浮来山的山水是清澈的,鸟鸣是清脆的,天空是清新静谧的……这里不仅是刘勰的祖籍地,更是他灵魂的栖息地。

显然,刘勰选择浮来山隐姓埋名,并非是陶渊明式的“失意之后的精神填补”,他收获的太多,收获的过于沉重了,他需要“放下”,从而抛却烦恼与妄念,获得解脱。他已经不把自己身后的名声和功利放在身上。正是他不在乎这些,因而,理所当然地远离了喧嚣,也因而让自我彻底的处于官方和朋友的关注之外,更因而有了浮来山恒久的宁静。

从此,刘勰的一切归于山中;他的所有的成果和喜悦,顾虑和期盼,都被浮来山的安静清洗干净了。每一次来到这里,我都仿佛看见大树背面,有一个孤灯相伴的身影端坐在校经楼上。那身影,以一种放弃一切的从容和气度,消解了所有的贪欲和妄念。

以后,每当来此,每当站在这棵历经三千年风雨的银杏树下,我总能感觉到这里的宁静,感觉到这种宁静中蕴涵着的一种空寂博大的存在。我想,与其说刘勰的晚年选择了出家,不如说刘勰晚年选择了宁静。但寺庙取名“定林寺”,也许是刘勰的一大遗憾,他本来试图把自我遮蔽起来,但我们于“定林寺”三个字中,还是发现了那一脉与天地相接的隐隐高峰。