我曾看过余秋雨的一篇文章,名叫《我本是树》,因此对岜沙有了一定了解。后来,传统村落保护名单开始罗列,我曾有幸跟着专家团去过一次岜沙。走马观花般看了一场表演,享受了寨门放枪迎接的待遇,对岜沙的印象停留在矮小精瘦的汉子和腼腆的姑娘们身上。

岜沙,曾是一个惊讶了中国文坛的地方。“最后的枪手部落”,充满着神秘,他们的生活、他们的信仰,都曾是学者们痴迷的独特存在。

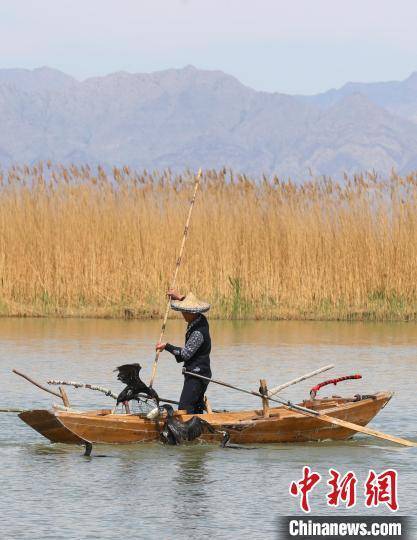

岜沙离从江县城很近,坐落在县城中心都柳江的山谷之上。夏日的河谷闷热难当,然而一上了山坡就清爽了不少。清凉的风吹拂过郁郁葱葱的树木,沙沙作响。想必岜沙人的先祖就是看上了这块风水宝地,才在不断地迁徙中停留了下来。

比起我上一次来时,岜沙有了一些改变。进出村子的路修得很整齐,离村子还有一段距离的地方立起了大门和收费杆,说是旅游旺季,人多而村子里面狭小,不允许停车,都统一让游客乘坐摆渡车。进到了村里,来到村委会前的小广场,小吃摊和卖小纪念品的摊子沿着路边和阶梯次第摆放。喇叭里不断地传出“十元一件,十元一件”的叫卖声。与上次来时比,岜沙明显变得富裕了,村民的摩托车和汽车占据了路边的空地。年轻人不再留着岜沙人标志性的发鬓,穿着普通的T恤布裤,行色匆匆。

我在想:岜沙是不是已经丢失了他们的信仰,只因是一个景区而活着。吴亚生是我这次的采访对象,她说着一口流利标准的普通话,穿着干净亮丽的岜沙女孩服饰,头上既带着苗族的传统银饰也有新的流行发夹。吴亚生是取了苗语“梨子”的汉语谐音,她其实并不姓吴,是土生土长的岜沙姑娘,因为是第一批北京支教的受益者,她的普通话底子很好,后来又外出学习才有了今天的成绩。她笑盈盈地回应我的疑问,“我们还是老样子啊,哪有变得不一样了。”

我问树呢,岜沙人还种树吗?是否还保持着对树的信仰?梨子说,那当然呀,你看我们周围的树,你再登上村博物馆看看,我们的祖先就在这里,这怎么会变呢?岜沙人依然从出生种树,将树视为自己的分身,精神的共同体,自己的另一半。从土里来再到土里去,由一棵树开始再从一棵树结束。这一切不会因为出入有了柏油路、汽车,有了卖给游客小商品的收入而改变。就好像树依然屹立在那里,岜沙人也依然在岜沙守着内心不变的念想。

每一个岜沙男人出生时,家里人就会给他种下一棵树,种在家族中的生命树地里,被父母的生命树呵护,被祖辈的生命树围绕。那棵树即是他,他即是那棵树,是世界上另一个我。小时候家人除了细心呵护男孩的成长,还要细心呵护树的成长,等到男孩大了些就要自己去照顾这棵生命树。等到他死去离开人世的那一天,树也会倒下,成为他的棺木与他一起沉眠在祖先的树林中。葬礼完成后,家人们会在棺木所埋的土地上种上一棵树,让它自然成长,不再去关照。岜沙汉子和他的树就此“尘归尘、土归土”,成为养料,滋养着这片他们生活着的土地。不立碑不刻字,每到清明,家人们凭借着记忆找寻到埋葬时种下的那棵树去寄托哀思。然而三代以后也不再祭拜,就让这棵树融入到护寨林中,成为千万棵树中的一员。只有夭折了的孩子或者因为意外去世的岜沙人才会火化,寨老村民们为他祈祷希望他来世风平浪静,不要再遭遇同样的苦痛。

生命树的林地是不允许砍伐的,寨子里给每一家都分好了生活用的林地,岜沙人需要的柴火、修建房屋的木材等等都是从远离寨子的林地中取用。“要这样的话,护寨林不就越来越多没有尽头了吗?”梨子说并不会,有两种情况可以动用生命树。一个是结婚的时候,岜沙的汉子要从自家生命树林里取材做成新婚用的家具,然后要选一颗最大最好的生命树作为新娘的生命树。原来岜沙的姑娘出生时竟是不种树的,因为古时嫁出去的姑娘就是对方家里人的思想,姑娘就在夫家选择生命树。从别村嫁到岜沙的姑娘也是同样的待遇。

顺着指引,登上岜沙的博物馆,两层的木屋并不大,下层一边布置着岜沙人传统的屋内布局,一边是岜沙的历史介绍,楼上则以《枪手的一生》为顺序介绍了岜沙人的生活和信仰。

岜沙的汉子15岁视为成年,三岁起就要蓄发,梳起他们独特的发鬓——头顶一溜长发盘起,周围的头发都剃光。这种发鬓被称为“户棍”,是至今国内所能见到的最古老的男性发式。据说这种发型是先祖神灵姜央和祖先蚩尤的发式,因此岜沙人认为自己是嫡传的苗族后代。成人礼由村上德高望重的长辈为孩子们举行,那一天由父亲亲手打造的火枪将交到孩子手上,枪的长度就是孩子本人的高度。枪也就成了岜沙汉子另一个身份的象征。因为“枪”对于岜沙人的意义非同一般,加上岜沙常年治安良好,没有发生过一起刑事案件,国家破例允许岜沙依然持有他们的火枪。你看到他们扛着火枪的样子就能明白,他们是打心底里感到骄傲自豪,瞧那股子雄赳赳气昂昂的劲儿,一下就让你明白了这些精瘦汉子的魅力所在。

我问梨子,为什么看到好些年轻人都不留发髻了?梨子说,在县城还好,从江人都知道岜沙,我们上学的时候学校也允许保留。但是如果要去到外地就避免不了被围观和不断解释的烦恼。成年后的男孩可以自己决定是否留着发髻,于是为了避免麻烦和“异类”的眼光,出去外地的年轻人们大部分都改变了发型。岜沙虽然保留着传统与信仰,但是也免不了有所妥协。所以有些坚持便显得更加难能可贵。

我在博物馆二楼眺望整个岜沙寨,发现寨子远比我在下面走动时见到的大很多,颇有种身在局中不知全貌的感受。我原以为树林在寨子边界,实则不然,整个寨子像一个牛角盘踞在山峰上,很是壮观。还可以眺望到寨子的石板路上嬉闹的孩子和穿着传统服饰的妇女汉子挑着农具匆匆走过。我感觉自己的心一下静了下来。回到寨子中,这次刻意没有走游客们常走的道路,一路上处处可见粗壮的树木,茂密成林,这些是谁的另一半?又或者是谁的墓碑?当你意识到每一棵树都可能与一个人的生命链接在一起的时候,似乎自己也和自然万物建立了联系。对于岜沙人来说每一个树都是一个祖先的灵魂,所以他们崇拜树。有苦恼向树倾诉,遇到节日或者孩子生病时,向树祈求保佑。树即是他们的祖先,也是他们的另一半。我顿时理解了为何在时光的冲击下岜沙人依然能坚守了。因为这种联系,因为扎根在这片土地上的树是另一个自己。即使表象的东西有所改变,只要岜沙人这种人树一体,“我是树,树是我”的信念在此,岜沙就还是岜沙。

来源|《贵州全域旅游》杂志

策划|赵车

文|孙晋楠

图|吴德军 石宏辉

编辑|吴娅 张芬

编审|赵车