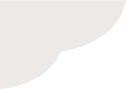

2015年2月,东湖凌波门栈桥。这里位于武汉市武昌区东湖南路,紧邻武汉大学。谌毅 图

近乎沉重的潮润,夹杂着来自藻类的腥甜,空气中一半是被蒸腾的东湖水,一半是膨胀的自由,不由分说,心跳加速,抬脚伸臂,就像一头撞上女妖塞壬湿漉漉的身体,原始的气息灌满了口鼻和肺。

2003年“非典”期间,武汉大学校园封闭临近尾声,东湖边,武大凌波门内,我踩着同学的手掌蹬上栏杆,却尴尬地把自己挂在了栅栏顶的尖刺上。终于,我落在了湖岸,落在长达数月的管制之外,一大片栈桥向着无边无际的湖水延伸。我们曾经围坐在栈桥尽头点着蜡烛的红桶边,听校园歌手弹唱。

十三年后全城暴雨,栈桥没入水下,年轻人隔水踩着栈桥跳跃,上演凌波微步,照片传到网络,网友脱口而出“武汉‘看海’”,官方一度引为负面,凌波门栈桥从此成了城中最浪漫的野生景点。

凌波门

2003年那天,我们在风光村小馆子门前吃烧烤,喝啤酒,桌子尽可能紧挨着东湖,几乎就要掉下水去。我们不会想到,背后一屋顶着一屋向上蔓延的城中村,花花绿绿的,后来被戏称为“武汉版托斯卡纳”。

东湖最北端的杨春湖,还要六年后才会建成高铁武汉站,送来大批追逐樱花的游客。东湖西南岸的珞珈山,2003年春天因疫情而封闭的武大校园,也理应和2020年疫情暴发时的春天一样,樱花树下没有人,只是我已不记得当时情景。

2003年是我住在珞珈山下东湖边的第六年,凌波门栈桥那时还是一副遗世独立的躯壳,灰泥脱落,青苔斑驳,像是远古时匆忙逃离的外星舰队留下的巨大残骸,悬浮湖面。绿道还要再过好几年后才会存在,湖边路面简陋,风大的时候,浪头爬出湖塘,一下一下拍打脚踝,浪碎成沫,想要把你带走。侧船山的幽暗中,偶尔会有白得晃眼的人体反光,偷偷换衣服的野泳人,眼神倏忽来去。民国时,少帅张学良爱和赵四沐游凌波门侧船山一带,在他倡导下,武大成了全国首开男女游泳课的大学。我在武大七年,却没有碰上过这门课。

站在2003年的凌波门栈桥尽头,仿佛能看见超越视线极限的遥远时空。

对岸的磨山上还没有转一圈13分14秒的摩天轮,磨山背后的中科院武汉植物园近乎无人问津。一年四季都会有皮划艇编队从栈桥前掠过,划手们筋肉鼓胀,人艇合一,向东南方穿越侧船山、风光村,绕过南望山便不知所踪。南望山南面武汉体育学院,东连喻家山,山下中国地质大学挨着华中科技大学,华中科技大学又隔着喻家湖(东湖的分汊)与马鞍山森林公园对望,而以上所有大学的学生都会去森林公园湖边烧烤。

我们对来到武大校园追求女生的华科大理工男充满敬意,因为他的爱之旅必须跋山涉水,把以上文字叙述的路程反过来走一遍。这就是凌波门外关于东湖南麓的遥望与想见。

我们曾经带着刚高中毕业的韩国留学生出凌波门,她们看到东湖的第一反应是“海!”。无疑是集错误的判断与准确的印象于一字的反应了。

湖滨宿舍

在凌波门内武大宿舍蜗居的记忆始终蒙着一层阴郁的冷色调。山南水北为阳,那里偏偏是山北水南,一年四季湿气氤氲,夏季闷热,冬天阴冷,东湖只是你窗角上一小块拼贴。

宿舍依山,一面出去是一楼,另一面出去是二楼。下课回寝室,山间小径上,鸟拒绝让路。午睡醒来睁开眼,遭遇趴在我肚皮上的多足虫,它停下脚步,看看我又走开,留下一串拉链般的脚印。坐桌边正看书,窗前一个黑影,紧接一声钝响,出门看究竟的同学赶上帮忙抬尸,后来说是某系博士生失恋跳楼。

同住一层的有位外系的广东仔,此君冬睡草席,其他人却在湖水潮气中冷得瑟瑟发抖,以至于有人戏剧化地把寝室桌子板凳劈了烧火取暖。本科毕业后,我们带着广东仔搬进硕士生宿舍,直到这时才起了心,到学校有关部门一查,竟查无此人。

逃课时,我会从宿舍走出凌波门,叫一艘小船,船主问去哪,我说随便。接下来的半个小时,躺在船底合上眼,水线以下,一片朦胧混响,从岸边到湖心,又到岸边,大脑停转,青春流逝,一场躺平美梦,只用花十五块钱。

现在没有这样的事情了,你在东湖水面上看到的船家,应该都是国企员工,不一定有编制。

东湖从背景走到前排

进入本世纪第二个十年,东湖逐渐不再那么野生,先是拥有了“中国最大城中湖”的名号(此前鲜有人知),很快又因为江夏成为城区,而把这个称号让给汤逊湖。然后是“世界级城市绿心”,长达上百公里的绿道竣工开放,串起散落四岸的眺望。

2015年1月,东湖霜虹桥一隅。谌毅 图

现在,东湖几乎整个变成了一个大公园,一个圈起33平方公里水面的巨大景区。看上去,一切都经过用心修缮。铺装步道没有放过哪个角落,一座被漆成马卡龙色的摩天轮在湖心岸边竖起,声称自己旋转一周正好13分14秒,以此祝福乘客“一生一世”。莫迪和默克尔这些大人物的到来,使得几十年前领导人数十次下榻湖滨的神奇叙事得以唤醒、延续,东湖再次跟上了大国跳动的脉搏。

在武汉人的生活图景中,东湖从背景走到前排,让人不得不揉揉眼睛重调焦距,再看它几眼。

驱车过二七长江大桥,走地面罗家港路,一条始终紧贴二环线高架的河沟让人迷惑。现在我知道,它就是罗家港渠,连接着身后长江与远处的东湖。还有一条通道则与三环线并行,通过天兴洲大桥下的青山港武丰闸联系长江。东湖水赴青山港要过北洋桥(原名白羊桥,武汉话白、北不分),这座石拱桥五百年来仅维修三次,据说武钢20吨以上载重卡车仍可通行。

周苍柏的海光农圃

摊开地图,看武汉及周边,东湖是长江南岸一连串藕断丝连的湖泊中的一个。几乎不用专业知识也能猜到,这些湖原本相连,曾经是长江的“备用河道”、平行于主流的迷走旁路。

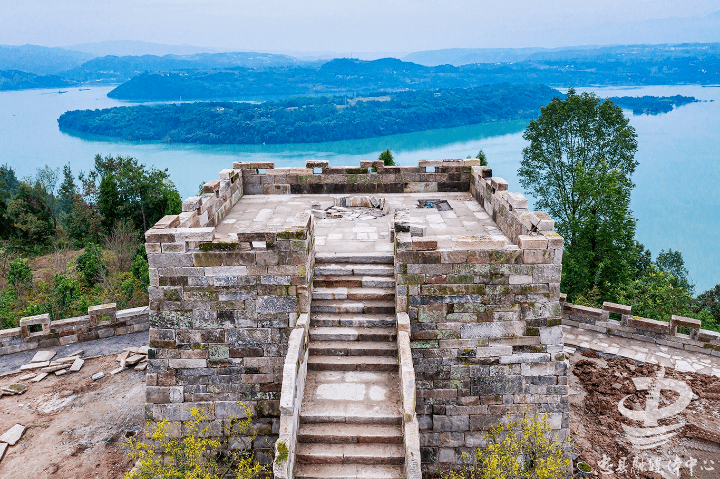

武汉坐拥百湖,最终只有东湖成为特殊的那一个,从渔农谋生的川野到市民郊游的风景,再到城市中心体量巨大的安宁放纵,从生存到自在再到自由的尝试,这一切,还是要从民国银行家周苍柏的海光农圃说起。

民国银行家周苍柏(1888—1970)与其夫人董燕梁。长江网-长江日报 图

“每逢周末,父亲总要带上干粮,带全家到东湖那荒地上玩一天,谈他的理想和规划。他在东湖开发经营,种下了大片瓜果、花卉,饲养了成群的鸡鸭、蜜蜂,制造蜂蜜、蚊烟,还饲养了一些供观赏的动物。他还用一个特大木箱沉在水底,建造了一个简陋的游泳池。暑假,我们一群孩子都住在那里,过有规律的暑期生活,每天游泳、做功课、划船、练琴。”

周苍柏之女、歌唱家周小燕回忆中的海光农圃,听上去像一个美式童子军营地。周苍柏本人正是留美出身。他于1929年开始在东湖西南收购土地时,曾向当地地主表达初衷:“汉口人没有娱乐,而只有嫖赌。我想建设一个公园吸引他们郊游娱乐。”

盎格鲁萨克逊新教移民曾视近代欧洲城市为旧世界肮脏堕落的渊薮,他们怀着对纯洁乡野的向往开拓北美新世界。彼时的汉口正是近代欧洲城市的某种翻版,在留美海归周苍柏眼中,处女地般的东湖恰好成了与喧嚣汉口对应的新天地。

海光农圃老牌坊。荆楚网 图

周苍柏的理想未必有什么新教伦理自觉,他的海光农圃在当时一众私人花园中独树一帜:1929年兴建,1930年就免费开放给市民。要知道,八十多年后武汉各大国营公园才做到同样的事情。周小燕日后提到,当年农圃自制蜂蜜鸭蛋等,正是要用那些产品的收入,贴补免费开放的成本支出。

周苍柏试图把浸淫洋场的汉口市民带到东湖面前,发愿让那些社会人从赌马赌球抽大烟的早期消费陷阱中逃逸。显然,他敏锐地发现,东湖野生自在,湖水未经世事,尚如甘泉,可能疗愈“城市病”。那时,汉口隔着武昌拥有东湖,好比波士顿隔着康科德拥有瓦尔登湖。20世纪的周苍柏不同于19世纪的梭罗之作为,在于后者主要是独善其身、文以载道的精神追求,前者是以行动影响城市社群的田野实践。

1930年代的东湖还是老武昌的远郊,对隔着长江天堑的汉口来说,类似某种 “可亲近的远方”,有远方之远,而无远方之遥不可及。那时没有桥隧地铁,但三镇之间还有几分前铁路时代河湖纵横、扁舟可达的中世纪遗貌。市民乘船略似乘公交,经由长江,抵达紧邻东湖西端水口湖(今水果湖)的沙湖东端,大概率并非难事。

到此,来自汉口的旅人已将喧嚣抛掷身后,离海光农圃只剩一步之遥。

点击阅读原文,解锁更多内容~~