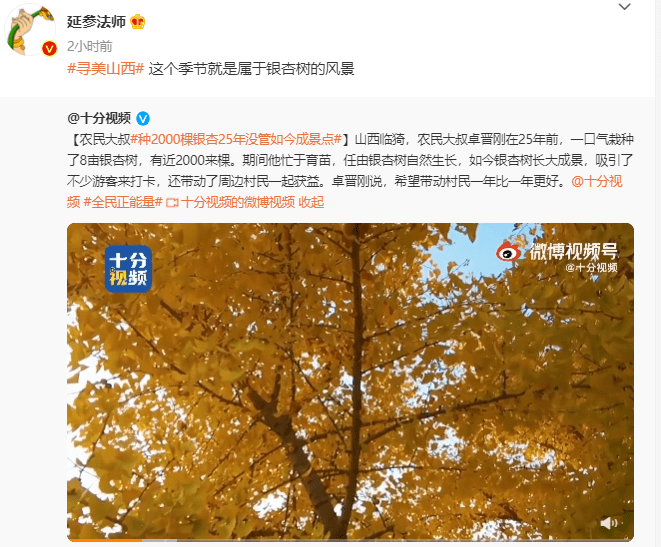

霜降之后,立冬之前,从橘子洲上裴公亭里走出来,我继续寻着唐人裴休的足迹,又一次来到西园北里。秋天是最适合游赏长沙的季节,并不只有杜牧说的“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”那样一个理由,至少在西园北里还有一种品读潭州(今长沙)的方式。尤为可贵的是,唐人曾在这里的西楼,留下一纸解忧秘方。

楚色满目,唐人酣送清风愁

作为长沙历史文化老街,我喜欢西园北里的一个原因,就是这里还有不少原住民,例如我好朋友的舅舅,他家就在黄埔军校长沙同学会旧址。我每次经过他家门口都很安静,因为总能听到那位朋友舅舅的咳嗽声,在深秋里尤为明显。

这一次去的时候,正好是午间,在北正街鲁哥饭店吃过午饭,信步走来散步。窄窄的巷子里,时不时穿行过一些身着校服的中学生。这是我最感欣慰,乐于见到的。因为我知道,唐人里晚唐著名政治家、书法家裴休,就在这里筑有西楼,而“破天荒进士”刘蜕读书的“蜕园”,也在这里;我母亲就在这附近读的福湘中学,如今周南和明德两个中学,还在这一带。浓郁的书香,至少从唐代起就弥漫在这里,从未间断。

西园里裴休时代的西楼应当是木结构建筑,已不复见,幸好在“蜕园”出生的陈寅恪先生说可以“以诗证史”,于是我在晚唐诗人李群玉(裴休主政湖南期间的幕僚)留下的数百诗篇中寻找着西楼和那时的潭州风光。

李群玉的诗适合一字不漏去细细品读,他的诗篇既承袭了屈子的不朽楚韵,又对湖湘大地的一切有真切细致地描摹,例如他的《石潴》诗比杜甫的《铜官渚守风》就更为细致,超过了一般读书人的视野、观察与呈现,有着令人惊叹的细节。

秋天确实是最适合登西楼,游西园的。四季中,西为秋,秋者愁,盛夏狂欢后,萧萧寒意渐渐袭来。在晚唐的深秋,作为湖南观察使的裴休公干之余也会登临西楼有所忧思吧,而深得他赏识的李群玉必是陪同在侧。登楼往往伴随着吟诗,唱歌,潭州的西楼,想必也有不俗的音乐之声绕梁的,毕竟这里也是大音乐家李龟年流落江南时停驻过的城。

壮志凌云,湘中多有彪夫子

西楼还适合在黄昏时远眺那夕阳、古道、瘦马、衰柳,也适合在睡不着的夜里,欣赏那下沉之月。也许在别人那里,西楼多与哀愁、相思相联,但是裴休、刘蜕、李群玉留下足迹的西楼,必然不是这种单一的气质。忧肯定是有的,忧国忧民,偶然感怀下平生之志是否实现。但是忧而不伤,不流于软媚哀怨。他们和那个时代的许多唐人,给潭州的西楼支撑起一种有筋骨的韧。

在裴休的晚唐时代,虽然中央的王权已经逐步衰退,但有着进取精神的唐人,用自己的力量各自书写了传奇,让国家的经济和文化依然蓬勃向前发展。裴休是上层政治精英的代表,作为晚唐名相,他铁腕改革了漕运、盐法、茶法(在潭州主政期间奏立实施),让宣宗时代也有了“中兴”气象。作为思想文化名流,他以身护法,对禅宗沩仰宗的创立居功至伟;晚唐铁腕改革敢于触动官僚和地方利益的裴休,却可以安然无恙,不能不说他的智慧与修为甚高;在《唐阙史》里他与刘蜕的鉴宝逸事、在新旧唐书中都有记录的多次举贤推荐李群玉,说明铁腕相国的宽厚与真性情,作为博学多能、工于诗画、书法也自成一体的人,他终其一生都爱才荐贤。在大师与大咖的身旁,刘蜕、李群玉为代表的湖南文化人的言语,不再轻微,他们的身影,已闪耀在唐代。而在民间的石渚草市,一艘艘装满长沙铜官窑瓷器的帆船,正从石渚湖依次升帆,承接着唐文化的东风,驶入湘江、洞庭、长江,朝着海洋的方向进发。

我正沉浸在裴休和刘蜕、李群玉的音容逸事中,有个路人打断了我,“你知道左宗棠的祠堂在哪里吗?”“就在这里,再走过去一点,就能看到了。”他连声道谢,欣喜溢于言表,说是从五一广场黄兴路就看到了左宗棠祠堂的路标,但问了很多人都说不知道具体地址,终于问到一个知道的人了。是的,西园北里,有裴休、刘蜕的筋骨遗风在前,后续不知多少像左宗棠这样的接力者,无论所处的时代和处境,他们都丰厚了西园里的气质,不仅仅只有秋天惯常所见的哀伤与忧郁,还有任何背景下都要怀着信念和理想,继续前进的步伐,传递着始终不懈的力量。

唐人曾在西楼里留下的解忧秘方,已化为西园北里的秋风秋韵,你是否也读到了呢?

文、图/溪客(专栏作者,插画师,摄影师)