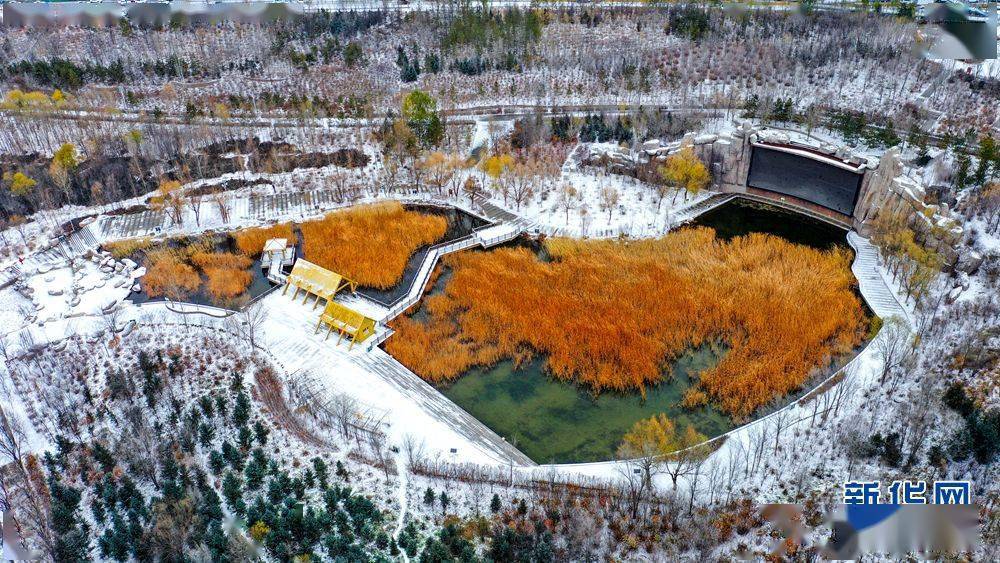

时间把一处黄土劈开,以滴水为刀,去掉浊泥留下沙粒,刻画出变幻无穷的立体图案,埋伏在草木之下。

这就是甘泉县雨岔峡谷丹霞。

我是在初夏某日被雨岔美景俘获的,那时她才被摄影爱好者发现三四年。进去地下十余米,我徜徉在恍若异境的隧道,抚摸那岁月描绘的细线波纹。狭窄处,仿佛听见滔滔洪流穿峡而过;宽阔处,似乎看到涓涓细流悄步渐去。绒嫩的苔藓向上蔓延,把阳光逐层染绿,又像是故意铺了绿毯的陷阱,引诱阳光探身下潜,整个黄沙岩变得俏丽而妩媚,直率而神秘。游人噤声在随步变幻的色彩中,不停闪动的照相灯光,又给这色彩增加了无穷无尽的变数,让这不足千米的峡谷赏不完,走不尽。

这是细雨后的正午,光线刺破谷口的一线缝隙,在它的抚慰下坚硬的砂岩温软起来,以至于一碰,就凹陷下去,成为流沙墨韵;再一弹,又鼓涨出气球般的柔媚浪纹。

发现的目光也是推手,让阳光下岩体的波动更加诡谲万端,缭绕异常。

其实她坚硬得经过岁月亿万年雕琢才成现在的模样。

下雨的缘故,游客并不多。我的前面是一位老人,他眉毛白了,几天未刮的胡须一层雪样堆在下巴。他仔细地瞧着苔藓在沙砾的缝隙铺排,随岩体的起伏而飘荡,干瘪的嘴唇嗫嚅着。

“我是下寺湾镇人。”老人说。

“本地人还来看啊?”我问。

“没事就进来转转瞅瞅。一年四季不一样,早晨下午不一样,天晴下雨不一样,看一次变一次,稀罕得看不够哦。”

“再好也有厌的时候吧?”我打趣他。

“下一场雨,冲刷一次又不同了。”老人慢慢往前走。

“您家里人不陪着?”峡谷底部湿滑,狭窄处需要上下攀爬,他又这么大年龄,我真的担忧。

“儿女都工作了,老伴儿走了,我也清闲了。”老人略微顿了顿。

我忙岔开话题“,还种庄稼吗?”

“过去啊,种地是牛拉犁,累死累活看天气,忙一年到头也不知道有没有饱饭吃。现在种籽撒进地里,要收割一个电话机器就来了,国家还有补助。不种地儿女给的钱也够用。家家户户都轻巧了,种地收割反倒是个营生。”

我知道“营生”是地道方言,消磨休闲的意思。

正说着,一滴水从峡谷顶掉下来,落在老人头上。他摘下帽子端详了一会儿,又递给我看。水滴在皮帽上开了花,中间的液体又顽强地收拢,像是几个花瓣托起一颗小小明珠。

他伸手蘸了水珠伸进嘴里,笑了。

这是雨岔几万几亿年前拓疆辟土的水,还是甘泉正午无声润物细雨的水?老人也不猜测我的疑问,只管细细品咂着。

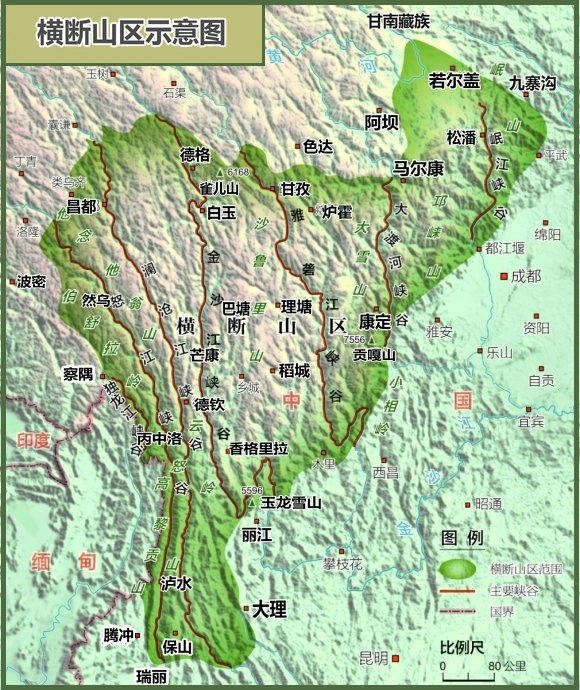

出了桦树沟峡谷,我们坐车转场牡丹沟峡谷。

老人要回家了。他站在车窗边对我说,“甘泉县发现了七条峡谷呢,一天看不完,下次你来啊说不定咱们还能碰到。”他摘下帽子给我摇手,“那滴水是甜的。”

旅游中巴发动了,我向老人挥手。他又笑了,阳光下,他脸庞皱纹细密,像雨岔峡谷里层层叠摞的丹霞,嘴唇像开在纹路里的花。

车后,峡谷又淹没在草木里了。