(来源:甘肃省文物局)

从空间角度看敦煌和莫高窟,必须启动身体和眼睛的作用。

现在讲敦煌和莫高窟的故事,基本上是以中国历史朝代为纲,构造出莫高窟的线性历史。从最早十六国到晚唐直至元代,是一个时间性、线性的线索。但是否还有别的方式?

敦煌莫高窟是如此丰富,或许可以换个视角,比如从美术史角度。 美术史往往考虑的是视觉和空间的问题,能否以“空间”作为切入点,结合时间过程来讲述莫高窟的故事?

莫高窟第45窟 西壁龛内北侧 左胁侍菩萨 盛唐(吴健 摄/敦煌研究院供图)

这种方式,比较接近于访问石窟的人的具体经验。

历史上的人访问莫高窟,总是从实际的空间经验出发,从很远地看到莫高窟,到走近了看到莫高窟的崖面,之后又走进洞窟里看。实际上,今天的人们还是在重复这一经验。对空间感知的工具什么?不是书本,而首先是身体,身体的移动,然后是眼睛。

从空间角度看莫高窟,我们必须启动身体和眼睛的作用。

跟随朝拜者“想象”的旅行。

如何从“空间”去讲述莫高窟的故事?

首先,我们跟随着往日朝拜者的脚步,从敦煌城走到城外鸣沙山上的莫高窟,路经各式各样的庙宇和祠堂,穿越沙漠中的坟地,最后来到这个绿荫遮蔽的佛教圣地。 这是一场“想象”的旅行,它的含义是历史上的莫高窟,属于一个更大的文化和自然空间,也只有在这个空间里才能真正显示它的意义。

莫高窟九层塔(黄宇 摄)

到达莫高窟,人们看见的是硕大的崖面。因为我们是跟随着往日的朝拜者去看莫高窟,所以需要想象:古人当时看到的是零星的窟室,还是连成片的雄伟的莫高窟?莫高窟中的两个大像(北大像和南大像)是否已建立?这些问题都让我们想象历史上莫高窟的样子,把今天的莫高窟整体转化为历史层面上的具体感知,用朝拜者的眼光来体味莫高窟崖面的演变。

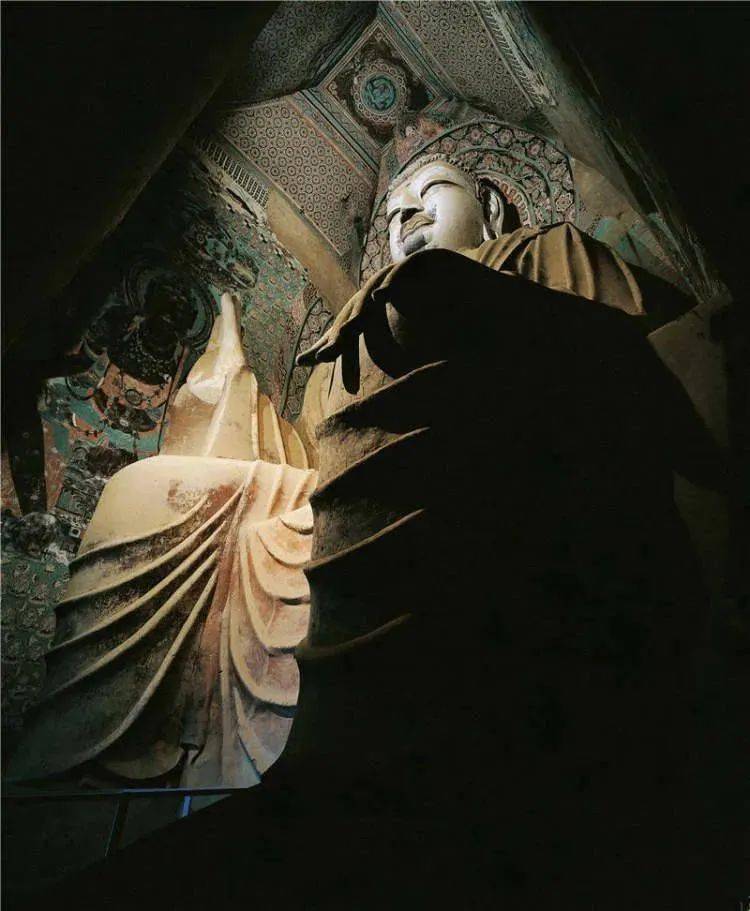

随后我们走进洞窟,在洞窟内部来体验这个由雕塑、绘画和建筑组成的综合体。 空间的流动,带着我们在洞窟里行走,或是围绕中心柱转圈,或者是停在主尊佛像前去凝视。也是在这一刻,我们的身体运动转化为视觉运动、视线运动,我们开始在洞窟里观看自成系统的壁画、雕塑,揣摩它们如何和建筑发生关系。

莫高窟第130窟 甬道南壁 都督夫人供养像(都督夫人与女眷盛装)段文杰临摹 盛唐(吴健 摄/敦煌研究院供图)

再进一步,我们把身体凑得很近,凑近画面,因为画面里也有空间,叫“图画空间”,有透视,有各式各样的空间,所以当我们把身体凑得很近时,我们的目光就穿越了,进入其中的绘画空间,忘记了石壁和洞室的存在。这就是观看莫高窟的一个大概旅程,从很广阔到很接近。

最早洞窟为何而建?

敦煌莫高窟是由雕塑、绘画和建筑组成的综合体,空间的流动,带着我们在洞窟里行走。 但有一点很重要,就是必须回想古人的经验,不能只想我们自己的经验。

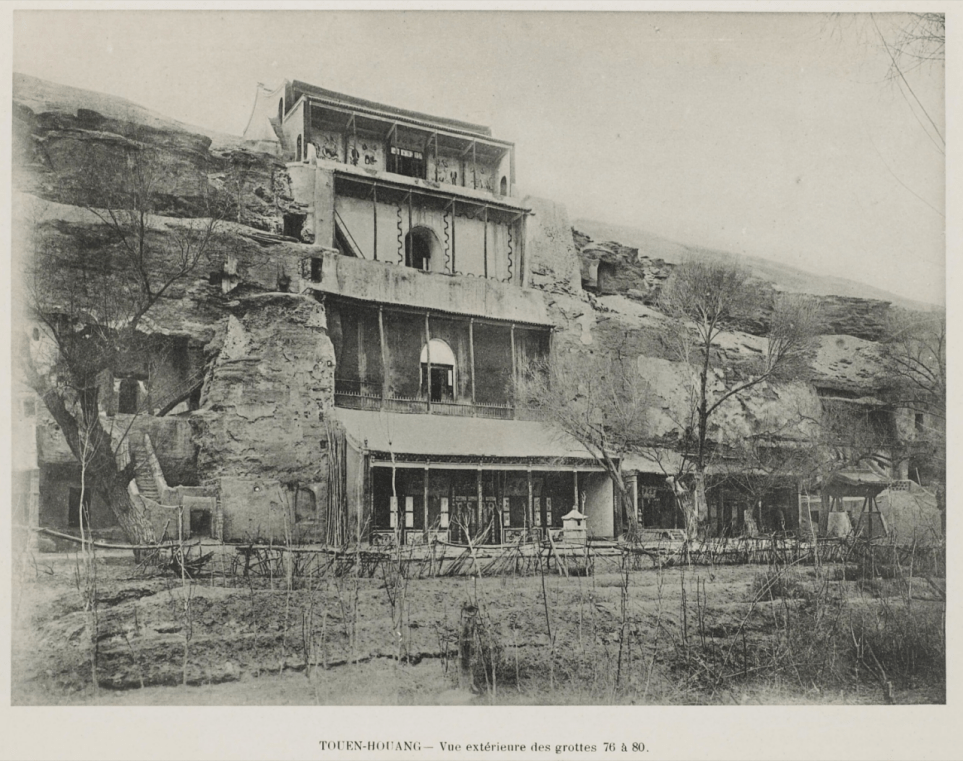

首先,古人看到的肯定不是现在的样子,因为现在莫高窟前的牌坊是1959年才移过来的,混凝土的崖面也是20世纪50年代到60年代修建的。所以,这就让我们思考:历史上的莫高窟是什么样子?答案是,历史上没有一个单独的敦煌,也没有一个单独的莫高窟,只有无数不断变化的莫高窟。

1948年敦煌艺术研究所维修莫高窟崖面

人们走向莫高窟的足迹总是重叠而积累的,渐渐踏出通往鸣沙山的道路,而崖面上的窟数也随之不断增加,从一个变成两个变成三个,直至数百个。所以先要找到莫高窟的起始。

关于莫高窟的起始,学者一般把它定成公元366年。那一年,莫高窟属于当地的前凉政权,相传有一位叫乐僔的和尚,希望找一个非常安静的地方去修行,所以当他来到这个地方,在宕泉河(又名大泉河)河畔的鸣沙山,忽然看到 “忽有金光,状有千佛”,这是一个很祥瑞、很神奇的瞬间。于是他就在山上 “架空凿岩”,修建了敦煌莫高窟的第一座石窟。这是根据文献记载的。

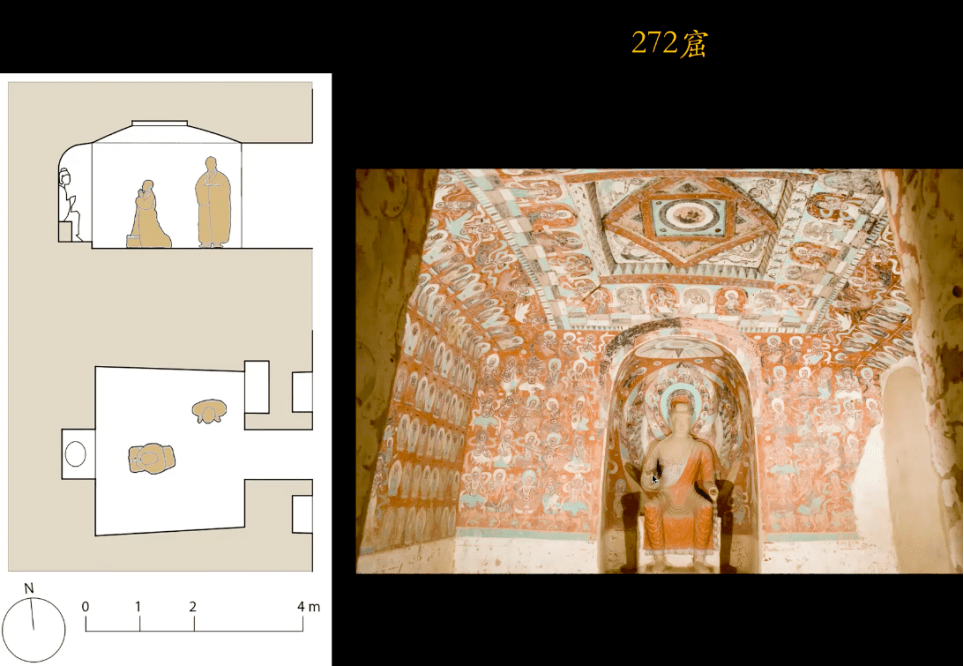

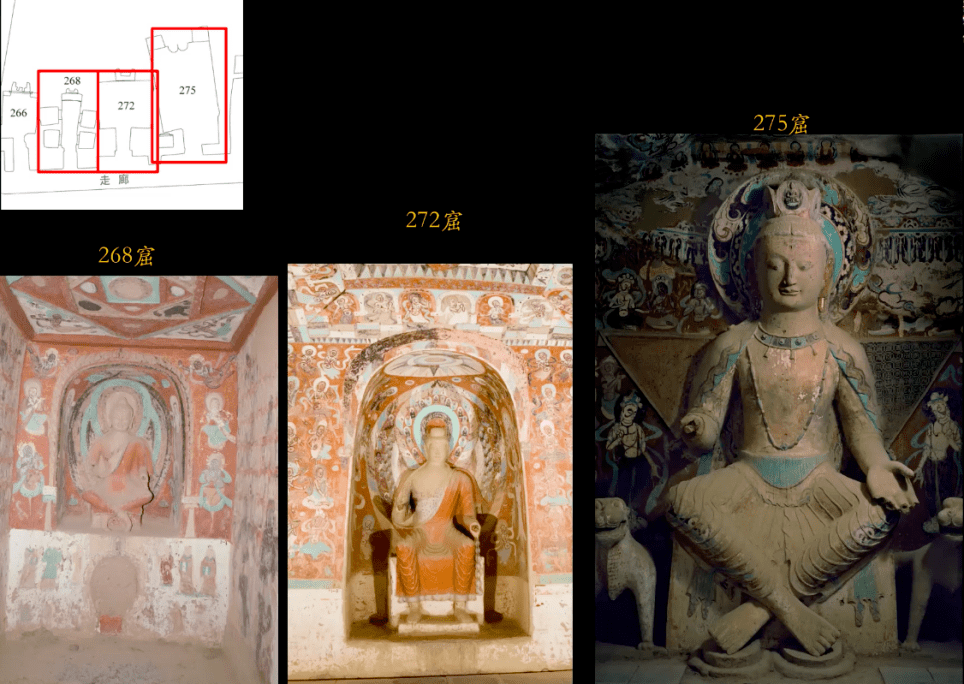

在他建窟之后,又有一个叫法良的禅师从东边云游至此,在乐僔窟的旁边建造了自己的禅室。现在乐僔和法良的禅窟都已经找不到了,今天存在于莫高窟最早的窟是三个,分别是第268窟、第272窟、第275窟,通常被称为 “北凉三窟”。 但是对它们的年代有些争议,比如已故的考古学家宿白教授就认为它可能属于北魏,我把它叫成“原窟群”,就是敦煌现存最早的窟群。

莫高窟 第323窟 北壁 张骞出使西域图 (敦煌研究院文物数字化所制作 敦煌研究院供图)

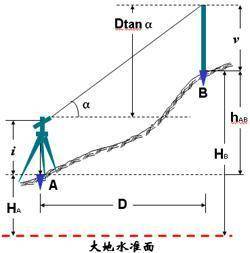

初期的莫高窟有什么特点?首先需要注意,这三个窟是作为一个建筑群来设计、建造和使用的, 它的目的是实行禅观,就是僧人坐禅和观相所在。这个功能解释了这组洞窟选择的位置。它的位置在离地面13米高的崖壁中部,也就是刚才文献提到的 “架空凿窟”,是架空在岩壁上凿的。这个地点肯定给施工和观看带来很大的不方便,因为在崖壁上开凿和绘塑佛像,肯定比平地操作要困难得多,而且每次都必须攀登高梯、鱼贯而入。然而导致特殊选址肯定是有原因的,无疑是出于对窟的宗教功能的考虑。

莫高窟第23窟 北壁西侧 法华经变之雨中耕作 盛唐(孙志军 摄/敦煌研究院供图)

这些窟的用途是什么? 就是禅观,禅观需要殚思竭虑,一心向佛。试想一下,在窟里坐禅僧人的所见和心态。他看到的是什么?崖下的大泉河,隔离了对岸的红尘世界,山崖之上的静室,被转化成佛陀的天宫。

这三个窟的内部空间也是为这个目的服务的。南端的第268窟最小,是直接为了禅观使用的。这是一个纵向的长方形窟室,沿着门道向内伸延,中止于西壁小龛里的佛像。所以朝拜者进入的第一感觉是非常狭促,建造窟的人肯定是以单独的人身为参照系数设计了这个空间,因为只有一个成年人能够在其中回转。 这让我们意识到,整个窟内空间设定的目的,是通过最大限度地限制使用者的身体运动和彼此之间的交流,因此来促进内向的精神扩张,就是“禅”、“禅修”。你不需要动,你需要让你的精神能够开发、想象。

第268窟

第272窟的体量也相当局促,地面面积只有5平方米左右,但如果从第268窟直接过来,会有一种预想不到的豁然开朗的感觉。因为窟型变成近乎正方形,还有一个往上升的覆斗顶,造成更开阔的感觉。窟内的图像和雕塑充满了墙面和窟顶,西壁即正壁上有一佛龛,里面是庄严的弥勒佛,两边有40个菩萨在欣喜舞动,他们在听佛来讲述佛经,非常欢悦。 侧壁上是很肃静的千佛,顶上是天宫伎乐,所以不同的壁面、图像组成了一个井然有序、比例协调的图像程序。

第272窟

位于龛中的主尊弥勒佛似乎身处于一个虚幻的空间,有四重身光和头光,头光里有千佛、天人、光焰。 在中古时期修禅僧人的印象里,这些背光、头光里的千佛形像都是从佛身上不断化现出来的。所以位于石窟焦点上的佛龛,就被想象成了一个宗教奇迹的集中发生之处。所以我们在看这些窟的时候,要想象当时打坐僧人的意念,他可能产生的奇幻视觉或者想象、观相的经验,实现一种参禅时“悠游净土,常与佛会”的想象。

这种“悠游净土,常与佛会”的想象,在接下来的第三个窟第275窟里得到了最强体现。这是三个窟中最大的一个,从第268窟到第272窟到第275窟,它们空间尺度几乎是以成倍的速率增大,但增加速率更快、更迅速的是佛像的尺度。第275窟的佛像达到了3.34米,几乎是第272窟中佛像的三倍。

佛像逐渐增大

所以可以认为,这两个是同时发生的变化:一个是增大的空间,允许造窟人展示越来越大的佛像;另一个增大的佛像,这也促使了空间的扩张。随之更深层次上的变化,是佛像主尊和参拜者之间的关系。第268窟的交脚弥勒坐在西壁上,远离地面;到了第272窟,佛像位置大大下降,虽然离地面还是有一段距离,依然坐在壁龛里;到了第275窟,弥勒佛直接坐在建立在地面的基座上,脚下有莲花托着脚,佛龛随之消失。 因此,佛像好像从墙壁中走出来,和参拜的人共处一室,不管是坐还是站,都处于一个空间。从另一个角度看,参拜的人也可以想象自己终于进入了佛的场域。

从空间角度,从外到里来看这些窟,我们能够更理解窟内部的故事。

莫高窟如何演变?

往下推移,到了莫高窟下一个阶段的发展: 以原窟群为起点,在崖面中部向南北两方不断伸展,建构了横向排列的许多窟。这些新的窟,显示出一种完全新式的空间模式,表现了造窟者不完全跟随传统。这种新的模式,被考古学家、美术史学家称之为 “中心塔柱窟”或 “中心柱窟”,我觉得“塔庙窟”这个名字更适合揭示它的内涵。原因是这种窟的原型,不仅是一个塔,而且是个庙。庙包含了塔,还有周围的空间,象征佛堂。在这个空间里可以做参拜,连着塔周围的回廊又引导着信众进行绕塔礼仪。佛教典籍反复教导绕行佛塔,可以积累很多功德,可以使佛徒接近佛陀,开启崇拜者心中的佛性。这种样式的窟从北魏开始,一直延续到初唐。

到了7世纪末,敦煌已经有大概200多个洞窟。虽然从北朝到初唐,经历了朝代更迭,但莫高窟的扩建基本遵循一套持续的内在机制: 窟群的扩展,以水平延伸来形成,而且基本集中在崖壁中部,既不触及地面,也不靠近崖岭,在水平上以栈道相连,通过阶梯和地面或别的窟发生关系。这是前三百来年的基本建造程序。

打破这种营建机制的是修筑于7世纪末,被唐代敦煌人称作北大像的第96窟。学者认为,这个窟的开凿与武则天的政治企图有直接关系。因为武则天想当皇帝,为此做了很多宣传,比如造佛经、修佛寺,这个窟就是那时造的。它引进了莫高窟从来没有出现过的一种形式:大像窟。从地面到崖岭,建造了35.5米高的弥勒佛坐像,围绕这座像,依着山崖又建造了40余米高的四层木构建筑。所以从外观看,像一个雄伟的楼阁,像一个纪念碑,它的政治功能也确实具有纪念碑性质。这个像的建造,给莫高窟整体窟群带来非常重要的变化。首先,作为体量巨大的标志性建筑,它给莫高窟的崖面提供了一个视觉中心,此外还为莫高窟引入了中心和等级观念。离大窟越近,就越接近于中心,因此被最有权势的统治者和僧人所追求。

北大像 第96窟(伯希和 摄)

这一趋势到了9世纪中期的归义军时期变得更明显。不少归义军的首领,也就是敦煌当地的实际统治者、政治领袖,把他们的功德窟修在南北大像窟周围。到了9、10世纪,这些大窟不在建在中层、上层,很多修在莫高窟崖面的底层,非常接近人的活动,因为在洞窟的底层很容易进去,所以在这些殿堂和窟内常常举行大型的佛事活动。所以从结构到位置到活动,都给莫高窟创造了新的形象。

南大像 第130窟内有莫高窟的第二大佛(吴健 摄/敦煌研究院供图)

到10世纪的曹氏归义军时期,莫高窟崖面发生了另一个非常大的变化。1951年,考古学家宿白、陈明达等先生组成调查团,对莫高窟做了仔细调查,他们在莫高窟的崖面上发现了残存的露天大壁画,由南至北,蔓延半里长。 虽然因为长期暴露在外,现在大壁画几乎看不见了,但从当时的痕迹调查来看,原来的壁画五光十色,有佛殿、祥云、天人,把整个莫高窟的山崖转化成一个佛国净土。这也是莫高窟第一次作为一个建筑整体被修缮和改建。改建者是曹氏归义军的统治者,他们集政权和教权于一身,建立了专门的机构,设置了专门的官员,对石窟的开凿和修缮进行集中管理。他们也把对莫高窟的全面修饰,当作自己的功绩。

莫高窟第158窟 西壁 佛坛唐代释迦涅槃像局部(吴健 摄/敦煌研究院供图)

不过上层阶级的雄心和努力,只是莫高窟建设的一部分。莫高窟的发展,包括另外三个自始至终的过程:第一个是来自家庭或佛教组织的中小型窟龛的开凿,从来没有停断过,这些小龛逐渐填满了窟面上的所有可用之处,也在改变整个窟型的面貌;第二个是对旧窟的改建和翻修,比如老的家窟、被废弃的石窟,在翻修的时候,常常把前室和门脸加宽,使外观焕然一新;第三个是各种非计划的自然损害,包括历史上几次大的塌陷,以及人为造新窟时引起的坍塌。这个过程甚至今天还在继续,比如石窟保护和旅游,都不可避免地造成石窟整体外观的巨大变化。

作为美术史研究者,我们的责任总是在这种变化和保护之间找到自己的位置,既要保护,又要探知业已消失的历史原状。从“空间”上重构历史经验,想象历史上的人如何构造、营建、观察莫高窟,也是这种努力的一部分。

(作者:巫鸿 艺术史学者、芝加哥大学教授、哈佛大学终身教授)

( 来源:《空间的敦煌:走进莫高窟》)

(转自:三联生活周刊)