1970年9月20日,是乔冠华一生中最伤心的日子。在这一天,那个曾经与他相濡以沫、携手同行了27年的妻子——龚澎,因病去世。女儿乔松都抱着妈妈的骨灰,儿子乔宗淮扶着他,一路从八宝山公墓跌跌撞撞地走回来后,他终于忍不住了,趴在床上嚎啕大哭。他知道,那个一直被他称为“搭令”的人再也回不来了。

世上最痛心的就是生死,死神就像一把锋利的宝剑,斩断了他与她所有的一切,同时也将他带入了痛苦的深渊。之后的日子,他犹如行尸走肉般机械地工作、回家,回家、工作......

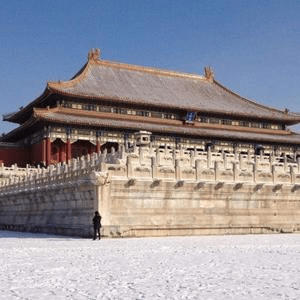

龚澎走后,每日傍晚他都一个人坐在桌边,倒上一小杯茅台酒,慢慢地喝,仿佛要把所有的悲伤都喝下去。老朋友们怕他太过伤心,抽时间就来看望他,陪他聊聊天,散散步。儿女们也经常陪他出去散心,去中山公园或者颐和园,在那苍松翠柏掩映的小路上缓步而行,大自然的宁静让他的心也暂时平静了下来。

男人,其实很多时候是让女人,尤其是好女人惯坏的。龚澎就是世上少有的好女人。在事业上,她与乔冠华同在外交岗位上工作,互相扶持、互相帮助;生活上,她又尽最大努力维持好他们温馨的小家,抚养儿女,照顾乔冠华的饮食起居,让肠胃不好的他日渐强壮,让他从不为柴米油盐费心。但同时,也让他养成了依赖的习惯,他像个孩子一样的依赖着她,离开她的照顾,他会不知所措。

龚澎在世时,每到周末,他们在家会抽出一点时间放一曲贝多芬的交响乐,或者乔冠华吹吹竹笛,悠扬的笛声,将一周紧张工作带来的疲惫驱散。每天晚上,龚澎也会细心地为乔冠华准备好一顶小毛线帽,睡觉时带着,第二天早晨,头发仍能保持一丝不乱。可现在这一切都没有了,就连那小毛线帽也不知所踪。龚澎的离去,打乱了家里所有的秩序。

时间慢慢地过去了,龚澎渐渐退出了大家的话题,孩子们也开始了正常的工作、学习。儿子乔宗淮已结婚,下班后夫妻俩会帮着料理家务,操心着家里的琐事杂情。女儿乔松都住在部队宿舍,十八九岁正是热血沸腾的年纪,满心都是工作,经常周末也难得在家多待一会儿。

大家都忽视了乔冠华的寂寞。俗话说,少年夫妻老来伴,他与龚澎这么多年的相依相守,早已成为相互生命里的一部分,她突然离开,让乔冠华很难适应。而且儿女们都有工作要忙,不能时刻顾及到他。在不工作的时候,他就会觉得分外孤独。他经常会拿着放大镜,一遍一遍看着龚澎的照片,回忆着她的音容笑貌,甚至会给朋友打电话,痛哭着说想她。

他独自在痛苦中煎熬着,直到有一天他遇到了她,那个让他从痛苦中挣扎出来的女人——章含之。章含之也曾有过一段并不美好的婚姻,十多年的感情,却不知从何时起变成了怨怼。也许正是因为这段不美好的经历,让她能够理解他的孤独,给他慰籍和关爱。

爱情,从来没有道理可言,爱了,就是爱了,无关年龄、也无关财富。他们俩就是,相差了二十多岁的年龄,身份、地位也是天壤之别,本应该是永远不会交汇的两条平行线,如今却莫名的交汇在一起。

但他们的爱情遇到了太多阻力,尤其是来自孩子。在孩子心中,妈妈是神圣不可侵犯的存在,每个孩子都会不自觉地去维护自己的妈妈,更何况龚澎是那么完美的母亲。孩子们不能接受一个陌生人,而且还是一个大不了自己多少岁的小女人来做自己的继母。

在1973年初的一天下午,在乔冠华和儿女们提起这件事时,女儿乔松都终于爆发了,她哭着喊:“爸爸,我就求你一件事,你去把我妈妈找回来吧!你把她忘了可我没有忘记她!妈妈回来什么都好办了!”乔冠华沉默了,他无法让一个年仅19岁的孩子理解他,体会他心中的那份孤独和无助。

但他也无法放弃对章含之的爱。三年了,三年来他终于觉得自己活过来了,他想抓住这份感情,虽然他依然没有忘记龚澎,但还是义无反顾地爱上了章含之。他最终还是辜负了孩子们,他要和章含之结婚。

章含之也是才华横溢的女子,只是她出生不久就被亲生父母抛弃,一直由养父章士钊抚养成人。虽然章士钊像亲生父亲一样养育着她,但她的内心深处总是会有一丝阴影。曾有人说:“幸运的人,一生都在被童年治愈;而不幸的人,一生都在治愈童年。”章含之也许一生都在治愈童年。她的心中有着太多的恐惧和紧张,她想有人能像宠爱孩子一样,只宠爱她一个人。她希望结婚后和乔冠华单独过二人世界,不希望乔冠华的孩子们来打扰他们的生活。

因此,乔冠华再次和孩子们商量,希望乔宗淮和妻子搬出去住。那时住房紧张,大多都是由单位分配的,乔宗淮资历太浅,尚没有分房的资格,一时间,搬到哪成了一个难题。同时,这个问题也伤了乔宗淮的心。

后来,在朋友的帮助下,乔宗淮终于在一个简陋的四合院安顿了下来,但家中什么也没有。乔冠华让他将需要的东西都从家中带走。于是在一个晴好的下午,乔宗淮把自己的床、桌子、书架及母亲龚澎的一部分东西,从家中运走了。

一日,女儿乔松都单位倒休回家时,突然发现,家里大门的门锁换了,原来的钥匙打不开门。她只好在门口等着,等到家中新换的保姆买菜回来,她才进了家门。她想去配一把钥匙,保姆没有得到主人同意,也未敢私自做主去配。那一日,乔松都最终没能见到父亲,赌气收拾东西离开了家。

一周以后,乔松都听哥哥说,他们原来的家已经归还给了政府,父亲搬走了。就连乔松都最钟爱的钢琴也被卖掉了。她好像一下子成了漂泊的孤儿,欲哭无泪。那些成年人,或许谁都无法理解那个小女孩渴望家、渴望妈妈的心情。她只能在伤心的时候跑到妈妈的墓前诉说,或者一遍遍给天堂的妈妈写信。

但无论孩子们如何反对,乔冠华和章含之还是结婚了。对于做继母来说,章含之是很不称职的,但对于爱人来说,她却又是一个非常体贴的妻子,她将所有的爱都给了乔冠华,甚至不惜牺牲前途。

1973年夏天的一个中午,乔冠华回来午休时对章含之说:“主席昨晚指示,我们要培养女外交家、女大使,他点名说他的章老师(章含之做过毛泽东的英文老师)可以出任第一位中国的女大使,可以派到加拿大这些英语国家。这对你自然是个难得的机会,你会很成功。”

章含之其实也已得到了这个消息,但是她知道,这一去最少三年五载,他们两个人将面临着长久地分离,而那时的乔冠华已经六十岁了,她不想让他再等了,在她心里,爱情比事业更重要。于是她决定不去国外工作,放弃这个大好机会。

章含之骨子里还是一个很传统的女人,就像她女儿洪晃所说:“她太把男人当回事。我总觉得她思想里有根深蒂固的男尊女卑的情结。有这种思想的女人,最后总是要找一个值得她彻底自我牺牲的男人。”

乔冠华就是那个值得她彻底牺牲的男人,她倾慕他,也心疼他。

乔冠华的身体一直不是很好,尤其是肠胃。因此,章含之总是在他参加完工作宴会回家后,再给他做一碗鸡汤面或他爱吃的南方菜。自从没有了龚澎,乔冠华从来不记得吃保健药品,章含之为了让他能记住吃药,也为了方便他辨认,特意从医院要来好多个小的针剂药品,把他需要吃的药品分类装好,每顿饭后,他只要吃一小瓶就行,十分方便,也不会弄混。

然而,天下没有不散的筵席,再恩爱的人迟早也会分离。1983年,乔冠华因癌细胞扩散住进了北京医院,章含之不分昼夜陪护在他身边。

乔冠华住院的头一天晚上,女儿乔松都做了一个梦,梦到爸爸住院了,梦真实的让人惊异。父母儿女,总是有着心灵感应的,尤其是女儿,女人的第六感觉向来十分准。乔松都第二天上午就急忙赶到了医院,果真是爸爸又一次住院了。不管有再多的误解,血脉情亲是割不断的,乔松都在那一刻,没有了怨恨,只有伤心。

儿子乔宗淮接到消息也带着妻子和儿子从外地匆匆赶来,一家人又团聚了。只是,这次的团聚显得那么的凄凉,团聚的结果只是一把骨灰,两行泪。他们的爸爸永远离开了他们,再没有了争执,没有了误会,只剩深深的思念,刻在每一个无人知的黑夜。

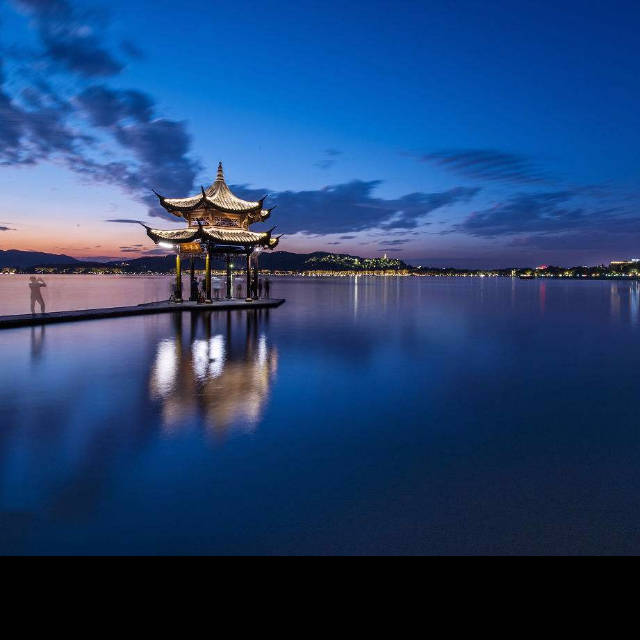

乔冠华离开后,章含之将他的骨灰带回了自己家中,后来葬于乔冠华的老家,太湖湖畔。章含之则带着对乔冠华的思念,踏上了他家乡的土地,寻访着他曾经的足迹。

乔冠华与章含之的爱情,充满了浪漫和幸福。而对于儿女,又有着一丝的愧疚和辜负。但人生没有绝对的对与错,人从哭着来到世上,就带着痛苦和纠结。每个人都是在纠结与矛盾中

一步步前行,直至终结。

文|初酿