♣ 南飞雁

一

我曾经两次去过袁桥,一次在深秋,一次在早春。进了寨门,左手边是个戏台,两次去都有人在唱戏,一次是戏班,一次是戏迷。戏台四根明柱左右分立,台上台下相得益彰,巧的是两次都在唱那段脍炙人口的“祖国的大建设一日千里”。我驻足看了片刻,忽然想起当年杨兰春先生就是在登封体验生活,后来才有了七天写成《朝阳沟》的传奇。那是1958年的事了,60多年过去,这台戏还在这里和无数地方,被无数人传唱。

我在黄泛区农场出生长大,整个童年都在那里度过,奶奶领我看了不少戏。当年的村野戏台不如袁桥的这般周正,简陋得很,简陋的也不仅是戏台,道具、化妆、伴奏,无一不简陋,甚至有凑合的嫌疑,唯一不会也不能凑合的,是认真。认真的不止戏班,观众也认真。台上台下共同认真地对待同一件事,像是在履行一个契约。对我而言,这些画面出现在30多年前,而且集中地反复出现,留下了极为深刻的印记。

农场有戏是件大事,戏迷观众们看戏叫赶戏,之所以要赶,是因为机会难得,只要是在方圆附近演出,就赶过去看。奶奶喜欢看戏,信息渠道也多,总能最先得到消息,于是我们两人两马扎,赶在绝大多数戏迷之前占住好位置,只等锣响开场。时隔太久,都看过什么剧目已经记不清了,但至少有两部是记得住的,一部是《朝阳沟》,印象深的戏文有“骂一声亲家母你个老妖婆”和“那个前腿弓,那个后腿蹬”;另一部是《卷席筒》,“小苍娃我离开了登封小县”“再不能中岳庙里把戏看,再不能少林寺里看打拳”。那时电影《少林寺》正在风行,我也是从戏里确认了少林寺的确就在登封。巧的是,这两部戏都跟登封有莫大的渊源。

看戏,看露天电影,是我童年时代参与的最大的公共娱乐活动,但就效果而言,前者要比后者多出不少,因为是直接与演出者交流互动,而且这互动不止在台上台下,小孩子还能凑到后台看化妆,班主来了兴致还能给孩子脸上勾上几笔油彩,乐得孩子们雀跃不已,大人们也都乐不可支。不过,这远远不是乡村戏班赖以为生之处。我印象里,有出老戏叫《天雷报》,各大剧种好像都有这出戏,讲的是卖豆腐的张元秀夫妇捡了个儿子,取名张继保,含辛茹苦十三年,长大的张继保贪图富贵,投奔了当初抛弃他的高官父母,后来得中状元,却不肯与张元秀夫妇相认,逼得老两口撞死在清风亭前。所谓“天雷报”,是说天降暴雷,劈死了不孝子张继保——演到天怒人怨被雷劈时,后台有人拿铁皮道具做出音效,竟真如平地炸雷般震人心腑。

之所以印象深,是的确有段故事。一次台上演到张继保不认张元秀夫妇,台下鸦雀无声,人人愤慨溢于言表,有位老汉忽然站起,指着身边的儿子儿媳,一边洒泪一边控诉,全场依旧鸦雀无声,连戏台上的演员们都停了下来。众目睽睽,一起盯住儿子儿媳,那两口子低头不语,一直没有说话,到最后老汉转身离去,儿子儿媳垂头跟着。待那家人走远了,戏台下才七嘴八舌议论起来,接着是台上主角讲几句话,戏又开始演了,再次到平地炸雷时,满场都是叫好声。几天后,听奶奶跟人聊天时说,那儿子儿媳请了同姓长辈作证,赌咒发誓说要孝顺老人,“不然就遭雷劈”。旁边一个老太太就点评说,是得让人心里有怕的,多亏了有几位老贤德在,能主事。

这是我记忆中,第一次与“贤德”这个词狭路相逢。

二

据村史讲述者介绍,初祖袁克诚举家11口迁徙至登封,是洪武年间的事,袁桥袁氏在此已繁衍生息600余年,传承25代。中原民风重耕读,袁桥依山傍水,适宜农耕,“仓廪实而知礼节”,从私塾到进步学堂,全盛时期一村之中有四所学校,重文之殷、文风之盛自不待言。

袁桥第一个私塾,是乾隆、嘉庆年间的十四世袁宗举所建。宗举公与其子绍衣公父子两代都是太学生,宗举公回乡后传经授业,建起私塾,后闻名乡里,登封知县党懋修题匾“名重六堂”为赠。据《清史稿·卷一百十五·志九十·职官二》所载,国子监内设有“率性、修道、诚心、正义、崇志、广业”六堂,宗举公父子都曾在京师国子监六堂中进学,兼有在故乡大兴教育之善举,所谓“名重六堂”自是实至名归了。

我想,这就是那位老太太说的“能主事”的“老贤德”。

袁桥的出现,始于袁桥袁氏先祖袁克诚公,一人一户一姓于一地,聚沙成塔生生不息。这样的情景在历史上不止一次地出现过,行诸文字,让后人读来心潮澎湃。《史记·五帝本纪》中有记载,“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”,这是说的舜的典故。在我看来,舜也是“能主事”的“老贤德”。在中国历史上,这样的人通常被尊称为“绅衿”和“乡贤”。

乡贤之风弥漫千百年,代代都有杰出者被书写和记录下来,写在纸页,刻于碑石,记进人心。汉代察举制里最重要的是“孝廉”,孝廉者,孝顺亲长为“孝”,廉能正直为“廉”,在家为孝子,出仕做廉吏,这也成为乡贤文化的重要标尺和底色。到隋唐以降,科举制成为国家选拔人才的主流渠道,儒家教育体系的不断完善,为社会贡献出了群星璀璨的士大夫阶层,这些在儒家教化里泡大的士大夫,无论仕途高企或低落、功名显赫或忽微,人将老去乞骸骨时,落叶归根回乡耕读,总是大多数士大夫做出的选择。北宋仁宗皇佑二年(1050年),范仲淹以毕生之积蓄,在故乡江苏吴县购买良田千亩,嘱其兄范仲温建立范氏义庄,又经其二子范纯仁(两度拜相)、三子范纯礼(尚书右丞)两代经营维持,终于渐成规模,一直持续到新中国初期的土地改革,延续了900年。生活在吴县范氏义庄的范姓宗族子孙,可有八项从义庄佃租收入所列支的补贴:口粮,衣料,婚姻,丧葬,科举,房屋,借贷,丁忧。这一切都是有着严格的“义庄规矩”作为制度保障。范仲淹亲自主持制定了“义庄规矩”,并在北宋年间经过8次重大修订补充,并勒石立碑告诫宗族后人“子子孙孙遵承勿替”,这就是刻于北宋政和七年(1117年)的《范文正公义庄规矩》碑,记载了范仲淹“始定规矩”十三条,范纯仁、范纯礼、范纯粹等诸子“续定规矩”二十八条,前后历史跨度68年之久。此碑原立于苏州木渎天平山范文正公祠堂近900年,“文革”期间被运往苏州文庙(苏州碑刻博物馆)保存至今,也影响至今。

南宋宁宗时代的宰相楼钥曾作《范氏义宅记》,云:“文正公奋身孤藐,未尝赖宗人毫发之力。既达,则阖族受解衣推食之恩。天佑范氏,三子鼎贵,皆以宏才高谊上承父风,后人得维持凭藉,以保其家。”这是对范仲淹父子所创义庄的最好评价。范氏义庄900年,朝代更迭,家国沧桑,多少世家大族湮没在历史长河中,而义庄的人口只多不少,义庄的土地只增不减,到民国时期已达5000余亩,是初创时的五倍之多,受义庄善举而得纾困解难者,更是不计其数。范文正公若泉下有知,或许会再谱卷泼墨,写出那句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”吧!

我想,范文正公也是“能主事”的“老贤德”。

梁漱溟先生在《乡村建设理论》中,对“士农工商”与乡村建设曾有过精辟的概括:“士人不事生产,却于社会有其绝大功用;便是他代表理性,主持教化,维持秩序;夫然后,若农、若工、若商始得安其居。”农村中的“士”阶层,或为致仕归乡的官宦,或为考取功名的书生,或为广田耕作的地主,或为德高望重的耆宿,他们都有一个共同的称呼:乡贤。

古之生于斯而有功德于民者,是之谓乡贤。袁桥村在600余年的村史中,总有一代又一代堪称“乡贤”的人物。如名重六堂的袁宗举、建寨拒匪的袁梦松、赈济灾民的袁绍衣、焚券免债的袁文焕、贤孝可风的袁章程,这些都是历史上为袁桥一方水土一方百姓有过功的贤达先辈。如果把目光放在当下,袁桥袁氏第22代袁占国、袁占欣、袁占军三兄弟,便是如今袁桥村百姓心中的乡贤。

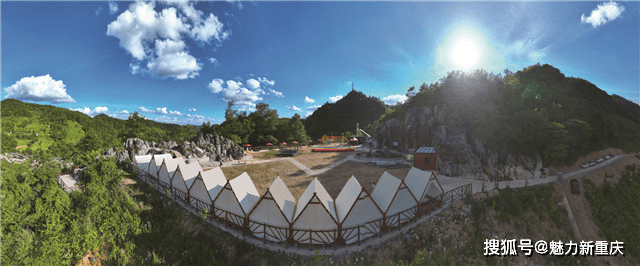

范仲淹和纯仁、纯礼、纯粹父子创立的义庄,赡养族人,资助科举,普及教育,婚丧嫁娶,这些洋溢着浓郁而淳朴的慈善理念的做法,惠及了乡亲,帮助了政府,稳定了社会,让范氏义庄和范仲淹父子成了乡贤文化的最佳注脚。漫步在袁桥,袁占国先生三兄弟的名字,一再被村民们提起。2006年,他们三人发起成立了河南省第一个村级慈善工作站,65岁以上老人可以按月领到补贴,中秋春节还有村宴礼品,学生上学、学校修缮,村里只要有困难就会找慈善工作站,因为袁占国三兄弟就在那里。2018年,323省道建成,穿村而过,而在此之前,袁占国三兄弟为保护村中古迹古貌古文化,未雨绸缪成立了“袁桥古村落保护与发展有限公司”,借力于文物专家指导,借助于上级有关政策,数年来修复了古寨墙和古寨门,和谐搬迁和安置了古村落中的群众,完整地保留了整个古村落,并开发为古村落景区,每年来此观光的游客多达百万之巨。如今的袁桥村370户1700多口人,已经过上了通暖气、通燃气、通自来水、水泥路到家门口的城镇生活。每年一个月的梨花节,一个月的酥梨采摘节,规划中的村东月季花海,村西动植物园,村南蔬菜采摘园……

我想,袁占国先生和他的两位兄弟,也是“能主事”的“老贤德”。

三

我尊敬的前辈作家杨兰春先生,生前生活起居的地方,就在我工作单位旁的省文联家属院,我曾听许多同事讲过杨兰春先生的轶事趣闻和道德文章,深以为高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之。我也知道杨先生去世后,就安葬在登封这片土地上。杨先生墓前的碑文写道:“纵观中外艺术史,一戏之出,城乡传唱,家喻户晓,数十年久演不衰,两省之村争以戏名为名;一人逝争迎其骨骸归葬,可谓举世无双。此戏乃《朝阳沟》,此人乃编导杨君兰春也。”杨先生长眠于斯,是杨先生之幸,也是这片土地之幸。我想,杨先生尽管不是登封本乡本土的百姓,但他在这里采风生活,在这里迸发灵感,在这里扬名于世,带动了这里的发展与繁荣,堪得一个“乡贤”的尊称。

我从网上看到了《范文正公义庄规矩》碑的图片,高226厘米,宽118厘米,篆文碑名,楷书碑文,方正如矩,厚重如山。而在袁桥,已经不需要这样的一块碑、这样的一篇文了,袁占国三兄弟和他的祖先一样,已然将这样的碑这样的文,留在这片风水,留在袁桥百姓的心中。而袁桥的底色,就在一代代乡贤的背影里。