闫早宁:种“听海”长大的茶

直播日照8月5日讯 在山海天旅游度假区吴家台村云过山丘海洋渔业茶旅文创园,很多人慕名而来感受渔家文化,但很少有人知道,一手打造起这片海岸渔家文化园“渔二代”闫早宁,还是一位倾心日照绿茶的爱茶人。今天的“平凡英雄”,一起来听听他和日照绿茶的故事。

松涛海浪,茶香氤氲。盛夏时节,云过山丘海洋渔业茶旅文创园的二百亩茶园吹拂着海风,静静生长,奇怪的是,这里并未见到往年忙碌采摘夏茶的景象。

闫早宁:往年采摘夏茶过度,影响了茶叶的品质,所以今年我们夏茶全部停止了。

和很多老茶人相比,闫早宁踏入茶叶行业的时间不算长,而且属于 “半路改行”。

闫早宁:2011年,当时在外面上班,听到老家政府提出来发展特色农业,给流转出土地,招引农业大户。日照最响亮的名片就是日照绿茶,当时是带着一种情怀、一种对家乡的热爱,满腔热血地跑回来了。

作为土生土长的海边人,闫早宁一直从事与渔业相关的事业,一下转到种茶,遇到的困难不是一星半点。

闫早宁:过去我们老家盖房子,打石头都在这地方,这里本身就是个石场。原先打石头留下的石头塘子特别多,这些石头塘子需要填起来,就得从别的地方弄来土以后再重新整地,整完地以后再种茶。

闫早宁的妻子 张霞:父母小时候把我们带到城里去,待了二十年突然又从城里搬到农村,一下子肯定不适应这种生活。放着城里好好的楼房不住,又到这里重新扒地种菜、种茶叶,我觉得很不理解。

面对质疑,闫早宁开始了自己的“茶人”之路,最初三年,他在一百二十亩土地上前后投入了一千多万元,终于在海边这片“石头塘子”上种出了日照绿茶。

闫早宁的妻子 张霞:有的时候在地里晒得就跟个黑老头似的,又黑又瘦,也心疼,但是确实不太理解。后来看他天天在这边也不容易,想把这个事业干出来,也就逐渐理解他了,并慢慢支持他。

闫早宁:到了第三年的时候,开始产茶了,而且茶叶的品质也都还不错。但是那个时候又遇到了一个瓶颈。

闫早宁所说的瓶颈期,便是茶叶销售遇到的困难期。

闫早宁:去了济南的茶叶市场。那时候在五月初,日照绿茶正好开始上市。到了茶叶市场一看,有好多卖茶的门头打着日照绿茶新茶上市,价格260元、200元、180元。当时我们采摘茶叶的原料价格就是120元、 130元,5斤炒1斤,感觉直接掉到冰窟里去了。投入那么大,回收产出来茶叶又卖不了,而且出去看了看茶叶的市场又是这样的,所以当时就产生了迷茫、窒息的感觉,不知道怎么办了。

闫早宁意识到,日照绿茶仅仅是有好口感是不行的,必须打造品牌,才能让更多的人真正认识日照绿茶。

闫早宁:必须要有自己的一种模式、自己的品牌,当时我们考虑我们有什么?南方有铁观音、有普洱,都有自己地域特点的东西。我想了想,觉得我是海边出生、渔村长大,我的脑海里就是海、渔这一块,就想能不能把当地海边的这些渔业印记,植入到园区,来打造另一种茶园模式。

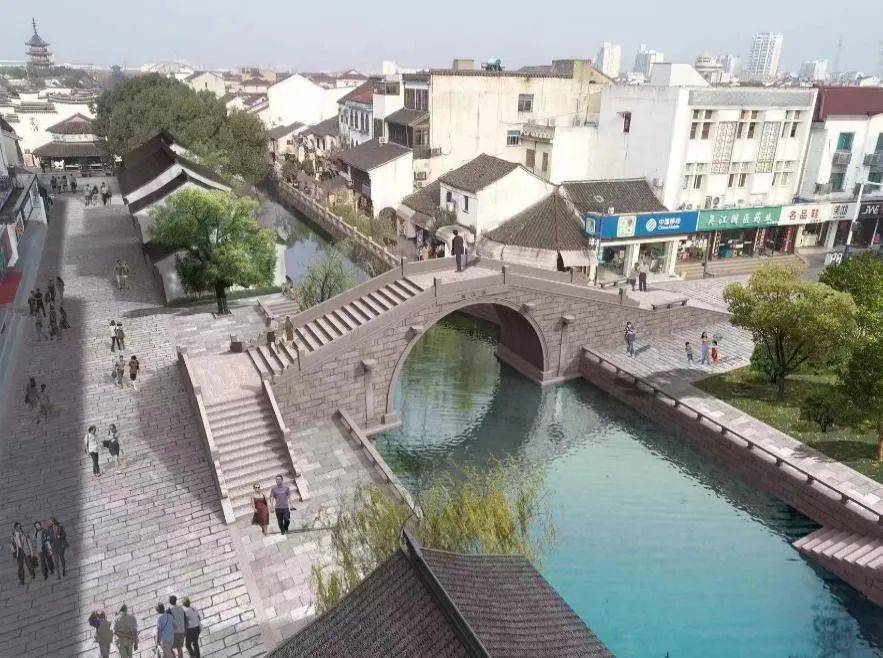

“听海长大的茶”,便是闫早宁脑海中蹦出的日照绿茶品牌打造的灵感,在他多年精心打造下,过去的荒山丘陵早已变成遍地绿茶、植被满园、鸟语花香的生态园。现在的云过山丘,有茶园,有拓展训练基地,也有露营基地。在这里,可品茶、可采摘、可游园,没有市区的喧嚣,只有海岸乡居的静谧。

和茶叶结缘十二年,闫早宁如今已是日照绿茶的行家里手,在打造“茶渔农”融合发展的同时,他没有忘记自己的初心。

闫早宁:我们建立了一个“云过山丘茶叶物流交易”的平台,已经建设完成,下一步把我们周边一些茶农的茶叶,他们卖不了的茶叶,放到我们平台上给他们代卖。从过去传统的种植、加工、销售模式,逐步走出来一条比较清晰的思路,就是茶旅融合,而且市场也很大。别光自己去种植、去致富,也想着身边大多数茶农一起致富。(日照广播电视台融媒体记者 媛媛 弘强)