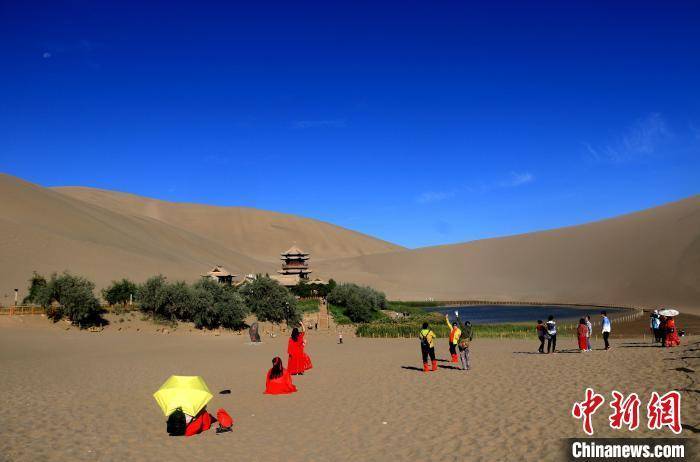

苏州风光

她在我心中就像道霞光。

家,跟许多苏州人家一样在小河边。

她在井台上(井周边铺的花岗岩)洗拖鞋。她光脚站在米色的石面上,给岁月打磨得很圆润的石面,在她玉质般的双脚面前,显得粗鲁了。她那双拖鞋是天蓝色的,洗得干净得如同能映出人脸一样了,她还在用水冲着。

我好奇地看着她的脚看着她的拖鞋,我刚从学校操场上胡跑乱走一通下来,凉鞋里残余着倒灌着的沙子,夹在脚趾间,本来还好,现在痒了。

“洗脚?”她问我。

我摇头。

她边洗着我的凉鞋,边关照着,“别跳,跳到井里去就麻烦了。”

我说,“不会,有你在我边上,推我下去也不去。”

这样,我和她算认识了,她至少大我有个七、八岁。她住5号、我住1号。

网络图片

中年人相差七、八岁基本上属于同辈人,小时候相差这么大,就像差辈分一样。谁也不牵记谁,谁也不会找谁玩。但是,我和她有种油然的亲切感,但凡逢着都会相视一笑,笑得走心。

许久不见她,我去五号找同学玩,五号与我家的住的一号一样,都是大人家的宅第。过去的厅堂成了左邻右舍的客堂间了。

地上的澄泥金砖精致得像平整的砚池,阳光透过要仰头才能看到头的落地长窗落在地面上,其斑驳的光影,似乎大写着二个字“静美”。

去过无数次,大多印象淡入岁月中了。有一次记忆犹新。她和几个同龄在一起评说对桌我们这边几个男孩的长相,她说还是数我长得最清秀。我很开心,在我后来的人生中,每当有女人对我的长相指手画脚时,我就正告她们,我长得很清秀,尽管有人笑到扑地,但我感觉评介是公正、公允的。

到了我读四年级时,我和她有交往了,我常常去问她借书看,借到的书看过的书影响了我一生。其中有《复活》、《牛虻》、《红与黑》、《约翰克里斯朵夫》……其中《牛虻》特别令我感动,为这本书我失眠了好几个晚上。

网络图片

到了小学升初中的那年,我跟她学了一个暑假的吉它。

她在河边坐在竹椅上,抱着吉它,长发披落在了左边的脸颊上。河上纳凉的邻居走过的行人围观着有点嘈杂,当她手指一拢,五根弦发出的共鸣像远山的钟声,瞬间河边静极了,河对面路上驶过的汽车喇叭声显得特别地刺耳让人憎恨。

我喜欢她清弹的《多瑙河之波》、《鸽子》,伴唱的《红河谷》、《山楂树》……

这些画面这些歌声、琴弦声,是我记忆库的珍藏,不知有多少寥寂的晚上,画面重现了,歌声、琴弦的旋律从远至近悄然地走近了我。

后来,她上大学了,我们见面的次数少了。她结婚了,还上门给我发了喜糖,我不在,我妈收的。她怀孕了,走在河边的路上像只骄傲的母鸡。她生了个女儿,有次我们偶遇,她专门停了下来,显摆,让我看她女儿漂亮不,我说是天仙,她又咯咯地笑了。

后来,我们家搬走了。

网络图片

那一年,我路过那个熟悉的小河边。看到了五号门口堆满着花圈,是什么人不幸了,是她病逝了,算起来她才二十八岁,。我奔跑着离开了,我难过,但是我没有理由在那儿伤心,人家会奇怪的。

这种难过不是泪水,是伴随一生的惋惜。

最近,获知那条路不久要拆了,故写此小文以作缅怀。

苏州风光

本文有部分虚构,请勿对号入座。