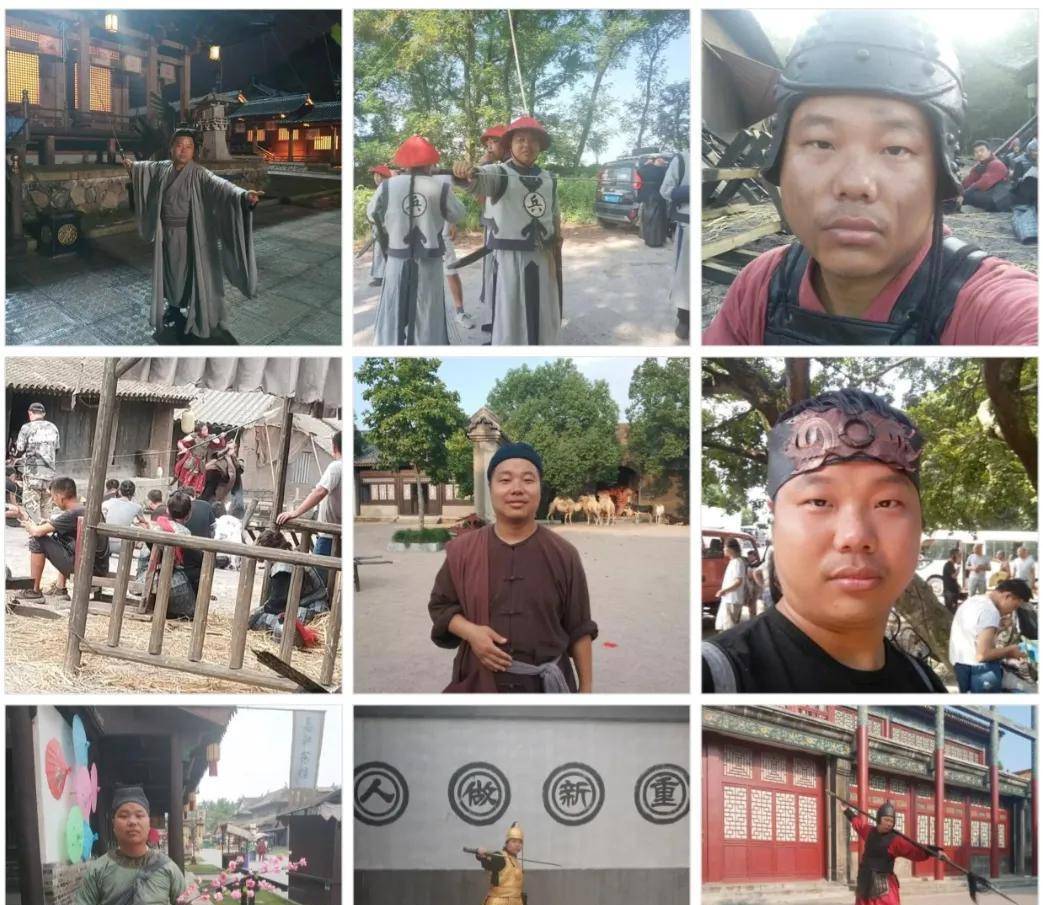

新铺古镇。汪敬淼 摄

●丘艳荣

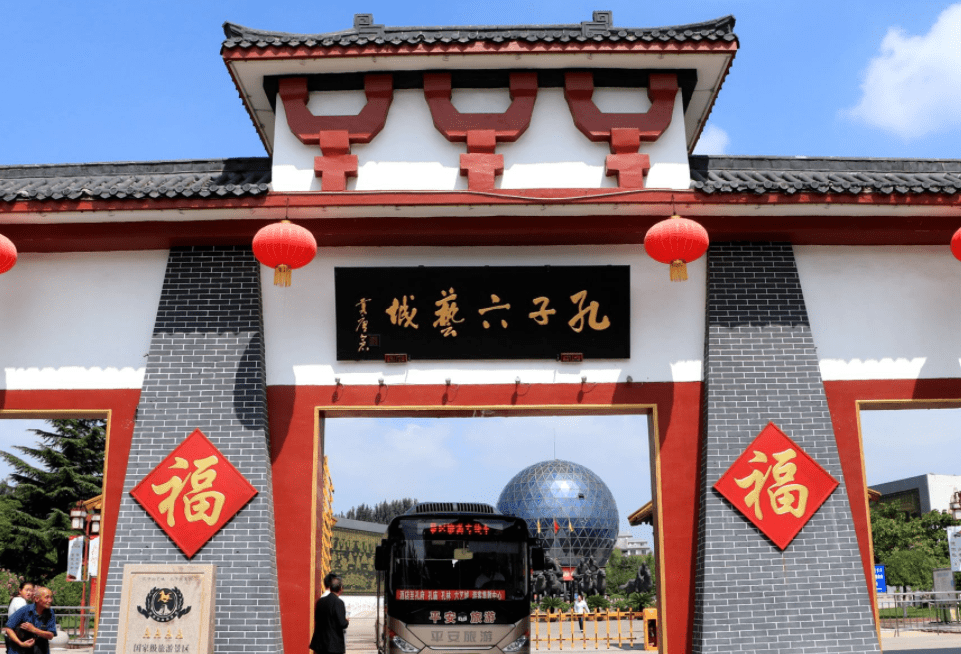

站在新铺古镇的青石板路,看着一长溜的“古韵黄”建筑典雅明亮地站在石窟河畔,大红灯笼一字排开,如一只只时光之眼,齐刷刷地在一楼店铺伸出的屋檐下张望,一眼千年。是啊,新铺不新,它已存在千年;新铺不老,它依然充满活力。

此刻,我想推开那扇厚重的老木门,踩一踩吱呀作响的旧木梯,探访一段关于新铺古镇的历史。

依稀记得阿爸对小时候的我说过的新铺,虽然只有只言片语。我记住了新铺水边的房屋,墙里面的三合灰搅拌进了红糖、糯米饭;我记住了新铺古镇的河面有千帆百舸,穿梭往来;我记住了曾祖父和祖父从这里登船远航下南洋……

新铺,旧称蓼陂乡,望文生义,是不是因为有许多蓼花靠水而居而得名?我不得而知。有记载的是:新铺是相对“旧铺”而言的,旧铺始建于明朝年间,位于现在新铺镇的南面约2公里处的象岭胡坵墩的河边,因该处地势较低,常受水浸,后来迁至马鞍山下的坡地上建店铺,故名新铺。

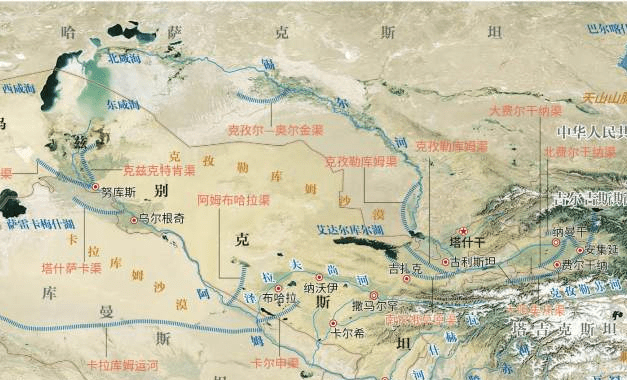

新铺古镇前傍温婉的石窟河,后依连绵的群山,一如明朝诗人朱权笔下的诗句:“远山凝翠叠青萝,秋水芙蓉映碧波”。凭栏远眺,石窟河水平如镜,不算宽的河面上只有一叶打捞河面垃圾的小舟在悠悠漂流。我想象不出这里曾经是闽粤赣古驿道(水路)的最重要的组成部分,能容纳竹筏、木船、小火轮和重吨大船自由穿梭。照理来说,千年前石窟河的河面一定远比今天要宽阔。沧海桑田,也是正常。码头上拴缆绳的揽桩空空如也,缆桩上并没有拴着船。如今,它们的装饰意义远远超过了实用意义。

历史的长河里,这些缆绳或者曾经拴住过一位叫李纲的千年前的历史名人,邀请他在新铺暂作停留。这位李纲,就是留下千古爱国名言的宋代名臣。宋朝末年,北方民族进犯,昏聩无能的宋徽宗仓促让位钦宗,慌忙出逃镇江。李纲竭力反对南逃,主张坚决抵抗。他奏言钦宗:“祖宗疆土,当以死守,不可以尺寸与人。”据他所著的《梁溪先生文集》载,他当年就曾从江西赣州沿新铺这个古驿道前往潮州府。须臾之间,平静的河面卷起历史的巨浪,浪涛拍响这千年以来依然铿锵有力、振聋发聩的声音。

历史的长河里,流传着一个将近百年的故事。1929年红四军于10月25日凌晨从蕉城出发进军梅县,取道新铺。红四军进入新铺圩后,朱德严令部队不准惊扰百姓,战士们全部沿街席地而坐。红四军请一名叫陈文明的大胆青年商人沿街敲打铜锣,口喊告示“我们是红军,不是土匪,我们是打土豪的人民军队,不欺压百姓。请大家不要惊慌,照常做生意,我们买卖公平……”躲在家里、店铺和山间的民众不复恐惧,纷纷出山出门开铺照常生活。得民心者得天下。新中国成立后,新铺成立了诸多工会组织和商会组织,为祖国的经济发展和建设作出了突出的贡献。

新铺古镇最主要的街道是河唇古街。古街宽不过3米,长不过千米,一头连着历史,一头连着现在。熙熙攘攘的古街上骑楼林立,店铺井然,黄墙黛瓦,大红灯笼高高挂,活脱脱“吴门四家”笔下的风景画。然而,街上的汽车摩托、路面上的交通标识,穿着摩登拿着手机扫二维码付款的顾客让你一下子回到了现代。偶尔哪一扇窗户飘出一段二胡演奏的古曲,“不知今夕何夕”的时空错位感又席卷而来。乐声绕着古街的雕花窗户缭绕回旋,如一群忽飞忽落的小鸟,撞击昨天和今天。

“楼下店铺,楼上住户”,是新铺古镇千年来延续的风格。白天把店门敞开,将自家制作的簸箕、竹椅、酿粄,煎粄,手工肉丸和卤香鸡爪往门前一摆就是临街旺铺。无须叫卖,自有赴圩的乡亲各取所需,顺便互道几句家常。当天的货卖完,该下地就下地,该下棋就下棋,该讲牙舍就讲牙舍(“讲牙舍”,客家话,指闲聊)。晚上,铺门一关,便把白日的喧闹、忙碌和繁华隔绝开来,此时,家人闲坐,灯火可亲。这样的生活方式也延续到今天。在这里,“不夜城”只是概念上的,形式上的,虽然也有彻夜通明的路灯,但路灯和古镇的节奏一样,日出而作、日落而息的习惯是烙在骨子里的。路灯的眼早已是朦胧醺然的啦!

于是,便不再执着于远方的凤凰古城,同里古镇和云南丽江,就近来新铺古镇走一走,剪一段时光,在石窟河看一回日出日落,在河唇街寻一味人间烟火。