在大地上,村庄是个充满声音、形态、动作、情感的圆点,被四面的土地紧紧包裹着。

包裹村庄的土地起起伏伏,隆起的,叫“坡”,如神树坡,凹陷的,称“窝”,如小麻窝。道路从村庄里放射出来,形如夜空中绽放的焰火,连起了那些叫做“坡”或者“窝”的去处。

故乡就在一个叫“大麻窝”的凹地里,村人的房舍沿着麻窝边缘排列,圈住了麻窝,如果原样画下来,就是一典型的乡村风俗画,挺入眼的。

麻窝地要种粮,舍不得当路使,进出村庄的路,只好从麻窝边缘接引出去,东面接小田边,南面接毛粟坡,西面接桐子林,北面接白泥坡,四处延伸。

西面的桐子林是片旮旯地,一个个嶙峋的石头从为数不多的泥土里长出来,石头与石头之间的泥窝里种不活其它,就种油桐。油桐成林,地随林姓,曰“桐子林”。桐子林下面有个螺蛳状的洞坑,也因形取名,叫“转洞”。西出的毛狗小路,就穿插在桐子林与转洞之间。

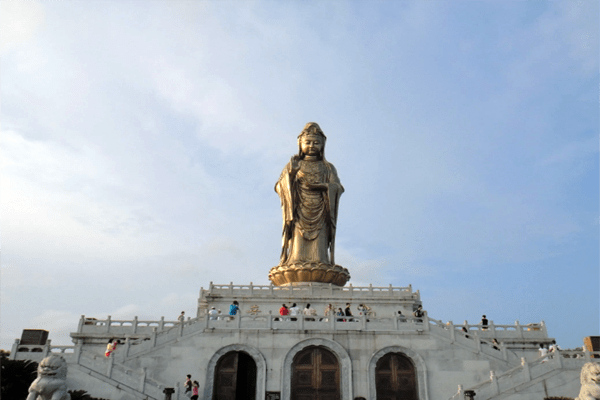

不知何年何月,穿插在桐子林与转洞之间的村路旁边,盖起了一个“冂”字形的石棚,两尺见方。石棚中间立了块木牌,木牌正面,自上而下居中写“本方土地福德正神之位”,还贴了鸡毛。小时候不懂这是啥,母亲就说,是土地。我茫然——我所能够领会的土地就是泥土,或者大地,一个石棚怎能叫“土地”呢?

后来,村庄里有人家接亲,迎亲队伍出发前,司仪让人先端饭抬菜去石棚供奉,点香,烧纸,嘴里还念着听不分明的祷告辞令。至此,我才隐约知道,母亲口中的土地指的就是菩萨,即土地公。因此,每天上学的路上,我都不敢多看那石棚,莫名敬畏。再加上石棚下面就是阴森的转洞,心里不发毛都不行。

再后来,看了电视剧《西游记》,看到悟空遇到分不清来路的妖怪就用金箍棒戳地,唤出土地公问询。金箍棒戳下去,一阵白烟过处,倏地冒出一个人来,白发,长髯,宽袍,这就是土地公。土地公讨好似地问大圣需要什么帮助,大圣抓耳挠腮,眨巴眼睛,如此这般地吩咐,土地公唯唯诺诺,然后遁去。看到这里,我好像更加明白了,土地公原是个白胡子老头,手拄拐杖,声音平和,神态和蔼,于是便觉得这土地菩萨不仅不可怕,反而还有些亲近。

后来的后来,又听会做法事的人摆些龙门阵,说土地公是天上派下来的神仙,管土地人间的,村寨的灾与幸,都他一手安排,这又让人觉得,土地公的权力大了去了,顿然就忘了土地公被悟空呼来唤去的无助模样。

东面小田边也有供奉土地公的棚子,也是石头搭的,只是格局小了点儿。

东有菩萨拦着,西有菩萨挡着,我觉得故乡的寨子是幸运的,是鬼是妖都懂“打狗看主人”,不敢轻易碰撞村里人家。

东面的小田边,有田。秋后,稻子黄了,走在路上,看着那些低了头的稻子,内心是满足的。南面的毛粟坡,尽管打我懂事后就没有毛粟,但它长毛粟的事实通过上辈人的口口相传,却让我附会出了毛粟在秋后的树上等待分娩的幸福模样。西面的桐子林,我小时候就看过成片林子的,不用谁为我再现或者还原,我也保留着桐子叶和桐子果的具像,至今。北面的白泥坡,揭开表皮就是白泥,不掺杂,就算天干日久,那白泥也是湿的、黏的。那时没洗衣粉,没洗衣液,村人都用白泥浆衣,因此,无论谁家,到了夏天都会去白泥坡揭开土皮挖白泥,团成一条一条的,晾干,搬回家放着,浆衣时用得着。

包裹村庄的土地,像一位宽宏大量的长者,就这样默默无声地为村人奉献着一切。

30多年前,我离开了村庄,自此,我成了游子,只偶尔回去,但每次回去,村庄都有改变,只是我屁股没坐热又返程了,没有细细了解。

我离开村庄后,土地上的作物在变,包谷、烤烟、水果、茶叶,隔几年换一样。因不常在故乡,后来替换包谷的这些东西与我有些生分。因此,我的记忆里,始终只是顽固地保留着夏天用双手分开包谷叶子走过村路的惬意、包谷棒子在农历七月疯长的招摇,以及南瓜躺在地里晒秋的慵懒,却不知道后来的水果茶叶一类植物如何在狂风暴雨中挺住来自大自然的考验。

我离开村庄后,土地上的道路在变,毛狗小路变通村公路,通村泥水公路变水泥公路,甚至高速公路也通了。就像对包谷的顽固记忆一样,我对毛狗小路的记忆也是顽固的。我记得春天里的行走,在路上如何与一只蚂蚁窄路相逢;我记得夏天里一路走过时,草丛里的蚂蚱被我惊得到处跳跃,响在前面的蟋蟀声被我的脚步倏然逼停;我记得秋后的赤脚行走,泥浆被脚板挤压出来,穿过我的脚丫,感觉就像泥鳅一样油滑……可当我坐着汽车回到故乡时,面对穿村而过的高速公路,当然让我感恩当下,但更让我怀念当初——建高速路时,挖掘机挖开了桐子林旮旯,也铲去了那个“冂”字形的石棚,我估计,土地公是变成一阵白烟飘走了,转洞当然也被从桐子林旮旯挖出来的土石方填平了。闭着眼睛,我满脑子都是当初的模样,睁开眼睛,却是泛着白色的水泥公路,以及泛着黑色的高速公路,耳朵里填充的,是高速公路上来去的汽车呼啸而过的声音。

于是,我就想象一种电视画面倒放般的还原——高速路的护栏被拆下,装车拉走,填充转洞的土石方纷纷返回桐子林,茶叶地也渐渐打回到包谷地的原型,天坑里砍倒的大树又重新站了起来……只可惜,这是想象,毕竟时间不可逆转!

不过,不管怎样,村庄始终还是我的村庄,因为连着我和母亲的那一段脐带被剪断后,已经被埋在了故乡的土地上。

作者简介

贵州省作协会员,毕节市作协理事,出版有散文集《生命如烛》《一寸光阴》《秦关冷月》。

文/周春荣

文字编辑/邱奕

视觉/实习生 惠仕维

编审/李缨