■张涛

天,灰沉沉的,推开窗去,只见一幢幢鳞次栉比的“城市森林”,唯一的亮色就是种在楼顶的一些风景树,也模模糊糊看不很清楚,偶尔小区里也传来一两声狗叫声。

一日,小区里来了一支工程队,在小区闲置的土地上忙碌着,挖地基、搭脚手架……

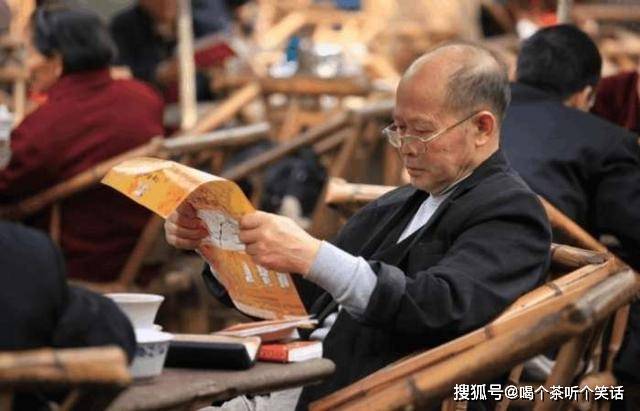

有好几次,我推开窗,就看到一个老人在工地上拾活计儿。我猜想,那一定是看工地的老头,只记得每次从工地旁走时人们都喊他“老黄”。

一个阴雨晦涩的下午,回到家才发现我的钥匙不见了。我来来回回在走过的路找了好几遍,钥匙的一点影子也没见到。

我正低着头,一边走,一边慢慢地找,希冀发现一丁点儿线索,刚好走到他住的地方,这时,身后响起一个涩涩的声音,“同志,你在找什么?”“我的钥匙丢了,正找着呢。”“是这把吗?”说完变戏法似的手里多了一串钥匙,上面那个小金鱼正冲着我笑。我也笑了。

他邀请我到屋里坐。刚走到门口,一只大黄狗拦在门口,可能是见他主人身后跟着一个陌生人,咆哮着不让进门。老人喊了一声“大黄,别吵!”,狗不叫了,但仍拦在门口警惕地盯着我,已没有刚才的凶猛,他又用手拍拍大黄的头,大黄这才通人性地用牙咬着我的衣角,往“家”里引。

家其实也不能算是家,就是一个搭着几个木架盖着帆布的窝窝棚。棚边放着一袋面、一袋米,最显眼的就是放在床边的半布袋红薯干。可能是同是“天涯沦落人”的缘故,我和他很快熟识了起来。我也知道他是河南邓县彭桥人氏,与我老家相邻。虽没有老乡见老乡时的“两眼泪汪汪”,但也有如发现新大陆似的惊喜。

于是我和老黄便熟识了,跟大黄也混熟了,我再来串门,它也摇着尾巴欢迎我,在闲暇之余也有了一个好去处。

老黄来了,也给小区带来了一些生机。我从老黄口中得知,年青时娶了三个老婆都死于非命,先他而去,三十八岁发誓终身不娶,也就从那时起,他开始远离家乡。三四十年过去了,唯一陪伴老黄的就是这只跟了他已有十多年的大黄。说起大黄的来历,老黄告诉我,十一年前,看见一只流浪狗卧倒在他家门口,饥饿得走不动了,出于怜悯,他收留了它,就这样一直跟在身边。老人孤寡一人,跟着工程队走到哪里就地支起一张床,架起一口锅,新家就安居下来了。

他说,这么多年,一个人流浪惯了,回到家里反而不习惯,还要拖累侄儿,再说回乡路太远了,一路上走也不方便。

说着他从碗柜子里拿出一瓶“枝江大曲”,说,就着红薯干,咱们俩喝两杯,酒喝了,话也多了。

“我命不好,没办法呀,连娶了三个老婆都死于非命,这不是命是什么?”

我问他明天打算怎么办,他喝醉了,“明天,明天还不知道会不会醒来。”

楼一天天在往上长,老黄住的窝棚越发显得矮小,显得破败,终于有一天,来了几个人,帮助老黄把小窝棚拆了,运走了。

临走时,他幽幽地告诉我,他要走了,这工程结束了,他又要换地方了。

老黄走了,大黄走了,工程队走了。

他带走了小区的一点生气,小区又恢复了往日的烦闷和窒息,只有那座高楼孤独地矗立在那里,仿佛诉说着什么。