我们的煤城(六章)贾文华(黑龙江)

感受巷道

01

缓缓下沉的罐笼,载我们到一个深邃、凝重的时空大洞。短短数秒,我们经历了从现代都市,到远古村落的绵绵过程。

依然有潺潺流水,然而,这里的流水,不是在太阳下面,携着红枫曼舞的清幽。依然有车水马龙,可是,这里的车马,并非在闹市中,倜傥绅士的风度。

连气息的纳入都天壤有别,刚刚吮吸了满腔春日的香馥,转瞬,就嗅了一鼻子发霉的朽木。

巷道,犹如先祖冥冥之中的凝眸,目睹我们行进,准保万分激动:“亿万年后,子孙终于前来叩拜祖宗的魂灵……”

开电机车的人

02

开电机车的人,矿山多苦,也不会当逃兵。

开电机车的人,发誓得陪伴电机车一生。

开电机车的人,性情倔强,少吭声。一旦咆哮,虎虎生风。驾起长长煤龙,常把困境置之度外——十几节小炭车,愣是把黑夜,拓出一个个大坑。

矿山的警言

03

月光下的站台,一个比一个经典;八百米深处的个别驿站,依然没能质变。

数米高的皮带溜子,未曾安置保险。每天,矿工都被它承载。命运,让他们必须成为身轻如燕的地下游击队员 。

在这里,胆量与睿智不成比例。思想的匍匐,高不过耸立的煤山。

抽紧的心事,依附隆隆疾驶的煤带;浪漫的情怀,构思不出半句镶金边的语言。

想象中的黑蝴蝶,刹那间失去翩跹。

行至距离井口几十米的前沿,皮带溜子速度骤减。

(据说,一段线路尚未修检。)

光线,瞬间变得昏暗。

亿万年之黑,再度涌来……

我们的煤城

04

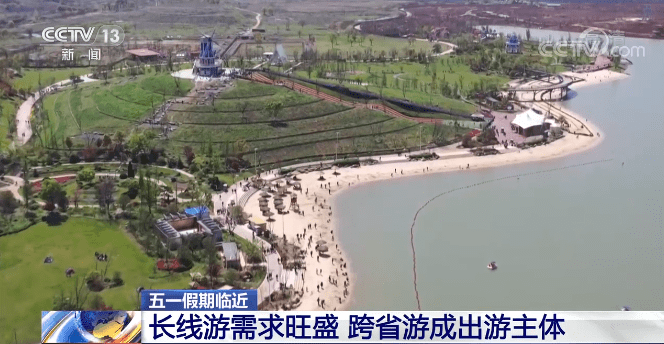

我们的煤城,在崛起高层建筑上,彰显着一个时代的精神气度。观光的人,驾着电梯、携着轻悠,攀升到一定高度,来品评风景。

我们的煤城,有历史的厚度,更有理想的宽度,被挖掘出来的温度,供我们去沉淀,去回味,去思考。在匍匐与挤压中,完成开采的永恒。

煤以温暖的方式介入我们的生活,汇聚着思想和灵魂,缀满繁星的夜空,燃烧、见证我们的历程,否则,我们没有理由自足。

我们的煤城,用历史的光照耀着我们。

矿山园林

05

五百米深处的激流险滩,需要后方阵地温馨、舒适的港湾。

每当在黑海中踏浪归来,披一身远古风烟的矿工兄弟,总喜欢到这座后花园歇歇、转转。

嗅一缕最甜的清香,从黑黑鼻尖,到舒缓的心田;瞧一眼柔柔花瓣,从苍茫地平线,到家的门槛儿。

习惯了大嗓门侃山的矿山男子汉,脚步竟然如此轻缓。生怕惊醒一个梦,唯恐蹚乱一盘弦——这煤城儿女的情怀,日夜祈盼矿山如意,家人平安……

我是煤,我得燃烧!

06

我是煤,我是蕴含哲思的煤;

我是煤,我是成就时光的煤。

我裹着太阳的金辉,我怀着月亮的沉醉。

生就是火,却被压抑在深深底层,任由岁月涂抹得漆黑。

想要发光,除非,与距离头顶八千里路云和月的星光,交汇;或者,咬紧牙关,将莫名忧伤之黑,统统关进腹内。

坚守,哪怕终生都不可能爆一星火花的蓓蕾;坚守,即便持之以恒,仍旧是漫无边际的轮回。

耳畔,空空黑洞,越空旷,越深邃。不时掠过的巷道风,亲昵地拍打地下水。我似乎只是道具,陪衬所谓的远古之美。

那又如何——

我始终坚信,亿万年后,准保有后来人,把我满世界地追,像寻金字塔的根,像寻指南针的尾,像寻阿拉伯的神灯,照耀全天下,温暖全人类。

那时,我将忘情奔跑,奋力奔跑。边跑,边呼叫:“我浑身是宝,我情怀如潮,快把我投进矿山熔炉,快把我纳入祖国轨道。”

我是煤呀,我得燃烧!

我为生命中的煤城吟咏(随笔)

“煤炭”这个名词,在我灵魂深处根深蒂固。可以说,我是闻着它的独特味道长大的,我是看着它的各种形状长大的。在那个粮食短缺的年代,北疆人家唯一富有的就是煤炭,它像雪中送炭的使者,虽说帮不上灶台的忙,却以炽热的火焰,光耀炉膛,温暖家人。

我家附近的运销处,拥有一座高大的储沙仓。那些深厚的金黄色沙土,是填充矿井采空区用的。那里就好像大海绵,我和小伙伴们常在此玩耍“骑马打仗”的配对游戏。那里的一个个小沙包,又像布置战事的模型区,我们将自制的小红旗插在上面,模仿将军指挥特殊战役。

上学后,我经常在放学路上,碰到一群刚从西山矿升井的矿工。起初,瞅他们满脸乌黑的样子,我会吓得四处躲藏。后来,听语文老师讲,“我们每家烧的煤块,都是他们不辞辛苦,从八百米深处挖掘上来的。他们奉献了自己,温暖了他人。他们的名字叫——矿工”。

从此,我不再畏惧与他们接触,而是平添了深深敬意。

我上中学后,故乡的一座矿井发生矿难,两位冒火抢险的消防队员不幸遇难……

也许是平素景仰加之文学初心,我突发灵感,马上写出处女作《致矿山救护队员》。这首小诗发表在故乡的《扎赉诺尔矿》报《宝石花》副刊,也开启了我的诗歌写作生涯。

对于父亲的感受,我是伴着他沾着煤屑的络腮胡子,痒痒地扎我小脸蛋时体验的。在我幼小记忆里,父亲就是战马,就是神箭,就是顶天立地的男子汉。

他没黑没白在荒原上探矿。那时,我们姐弟就依偎在妈妈怀中,聆听窗外寒风与屋内摇篮曲的合奏,默想此刻父亲的行踪。他那肩扛测量仪,手提地质锤,翻穿羊皮袄,在蘑菇山与小孤山以及达赉湖畔一带出没的身影,便一次次在我梦中出现。

正是他与同事们的辛勤劳作,一座座矿山,在蓝图中崛起;一座座井架,于愿景中矗立。

在矿山的花名册里,父亲当之无愧地成为时代奋斗的标签,北疆变迁的参照。

就在我家从老宅搬迁到新局址那个夜晚,父亲将多年来积攒的工作日志,报纸剪辑,奋斗心得等宝贵文献的四个布袋,分别搁置在仓房的四个角落。那可是他的定海神针,放弃什么,都不能放弃这些火焰与真谛凝聚的文字;离开什么,都不能离开这些令他魂牵梦萦的煤海今昔。

于是,在我成为新闻工作者之后,常深入基层,深入八百米地心探寻。我就是想知道,那片神奇的乌黑,为什么会占据父亲的灵魂。

中年之后,我来到鹤岗,并深深爱上这个仍旧盛产煤炭的地方。“异乡”,已成为第二故乡。那意味深长的人文涵盖,陶冶了我志在四方的男儿情怀。

岭北铁道线,兴山文艺角,峻德后花园,南山复兴桥……让我在这片赖以生存的黑土地上,自由呼吸,唤我在这个解放区的大后方,放声歌唱。

于是,《我们的煤城》应运而生。携着我体温问世,伴着我声音前行。那是故乡情,那是三江风,那是矿山梦。

此生,我注定为生命中的煤城吟咏。