有人说,现代城市社会的组织方式,把人变成了一座座孤岛,喜怒哀乐,冷暖自知。虽然身处茫茫人海,平日里三五成群,饭桌上推杯换盏,但在一个人的内心深处,总会常常感到孤独和无助。

我觉得,是否成为孤岛,要看有没有与外界的连接,有没有人在某处感知到你的存在,感受到你的喜怒哀乐。

我今天要给大家说的“孤岛”,不是指一个人,而是一个实实在在地方。这个地方位于云南大山深处,地理坏境上几乎与世隔绝,而在很多人的眼里,住在这里的人们也似乎被社会慢慢遗忘。

2021年1月20日凌晨,居住在小长坪村的85岁老人任远权永远地离开了这个世界,这是三个月里小长坪村去世的第二位老人了。

“南边这一排房子全都空了,人都走完了”,73岁的杨奶奶说。随着一个个老人相继离世,他们生活的这个院子里,只剩下25位老人在此居住。和其他生活在这里的老人一样,杨奶奶1967年被送到这里之后,就再也没离开过。

(图/由于老人陆续离世,这一排房屋空置了下来,左三为任远权老人生前住所)

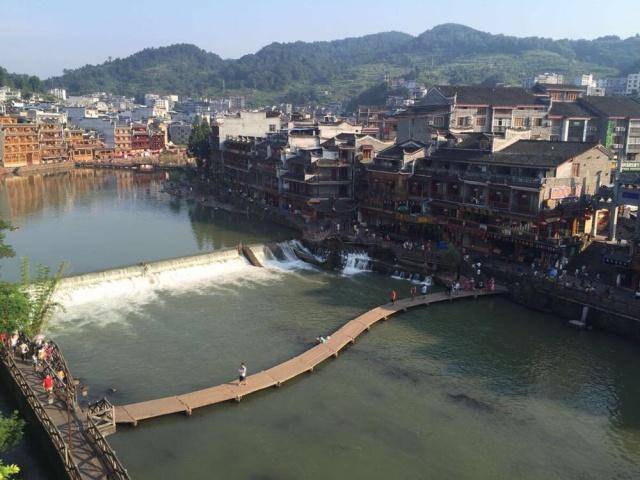

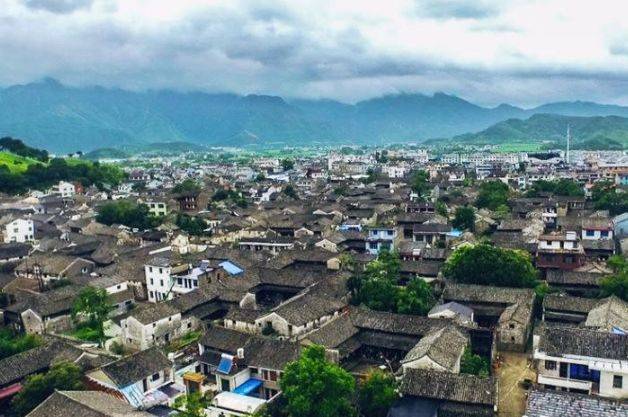

小长坪村位于云南省丽江市永胜县,距离县城所在的永北镇大约18公里,但由于山路崎岖难走,驾车也需要40分钟的车程。村子位置偏僻,依山而建,进出只有一条路。

和其他的村庄有些不同的是,小长坪村没有原住民,它还有另外一个特殊的名字——麻风病康复村。

(图/小长坪麻风病康复院外景)

麻风病,一个提起来就让很多人有些恐惧的词汇。从科学上来说,麻风是一种由麻风杆菌引起的慢性传染病,主要病变在皮肤和周围神经,患病者会逐渐失去知觉、触觉和痛觉,乃至皮肤溃烂、组织坏死、肢体残缺。正是因为这些视觉可见的患病表现,才让很多人觉得“恐怖”。

在中世纪的欧洲,麻风病人都被认为是不洁的,要么被驱离,要么被烧死、活埋或淹死,有的也被长期隔离在教会主持的麻风病院里。

而在旧中国,麻风病患者也往往不被生活的社区所接纳,民国时期,还发生过枪杀麻风病人的惨剧。直到1873 年,挪威医学家 Hansen 发现麻风病原体麻风杆菌, 1940年,治疗治疗麻风的药物DDS(氨苯砜)问世,人们对于麻风患者的恐惧才有所降低。

(图/麻风病救治不及时会导致患者肢体残缺)

作为一种慢性传染病,麻风病并不像如今的新冠病毒一样,具有很强的传染性,患者的病情发展也并不迅猛,长寿的麻风病人也并不罕见。

实际上,麻风病的传播能力很弱,而麻风病人是唯一传染源,传播途径有呼吸道、破损的皮肤与黏膜和密切接触等,以家庭传播为主。

但只要及早发现,及时治疗,康复就很快,而且造成畸形残疾的概率也很低。事实上,超过 95% 的人都对麻风具有天然免疫力,剩下的不到 5% 的易感人群也必须与麻风患者长时间接触才可能感染。

新中国成立后,开始对麻风病进行积极防治。上世纪50年代,中国发布第一份《全国麻风防治规划》,提出隔离麻风病人,由国家免费治疗。此后,全国各地开始掀起建立麻风病村的高潮,用于隔离和治疗麻风病患者。

而始建于1952年的小长坪村,就是在当时那样的时代背景下建立的。建立之初,这里有七八百名来自丽江及周边地区的麻风病患者在这里隔离治疗。

(图/小长坪村的麻风病休养院)

然而,由于当时科学知识并不普及,人们对于麻风病的了解有限,对于麻风病人仍然很排斥。当时建立的许多麻风病村,大多数都选址在荒滩、荒岛、废旧农场等偏僻的地方,房屋也往往是由废旧房屋稍加改造而来。

虽然治疗是免费的,但日常的生活还需要患者自己解决,麻风村成为了一个个远离“正常”“健康”地区的小社会,麻风病患者一边在这里隔离治疗,一边还要进行艰苦的劳作谋生。

到了上世纪80年代,治疗麻风病的特效药在我国开始投入使用,麻风病患者不再需要被集中隔离,这些专门建立用来隔离治疗麻风病人的麻风病村,不再接收新病人。

然而,对于麻风病人的世俗偏见却并没有因此消失。虽然已经康复,但由于因病致残外形几近毁容,这些隔离治疗的麻风病患者依然不被很多人接纳,加上长期与世隔绝、远离正常的社会生活,他们无法重新融入社会,许多人只能在麻风病村度过余生。

和其他在小长坪村休养的人有些不同的是,刚刚去世的任远权是一个“有单位”的人。来自文山的他年轻的时候曾在昆明学医,后被分配到丽江市疾控中心,从事麻风病的防治工作,却不幸在工作中感染,于是就来到了小长坪村进行隔离和治疗。

起初由于村里隔离人员多,但正式的工作人员只有五六人,人手紧缺,时年30多岁的任远权便承担了一些协助工作,帮助其他病人进行治疗。遗憾的是,由于自己的治疗效果不佳,任远权落下了肢体残疾,生活无法自理后便只能安心静养。一生未婚的他,虽然在文山老家还有两个姐妹和侄子侄女,但直至离世都没能再回去。

1996年,在小长坪村休养的任远权偶然认识了流浪到附近的一名孤儿,善良的他觉得这孩子可怜,便认作了干儿子,加以厚待,将自己每月的退休金也交给他使用,后来这个干儿子去了临县定居生活,不定期地前来探望。生病去世的前三天,干儿子匆匆从临县赶来,照顾他直至去世,也算有了一丝慰藉。

但对于在这里生活的大多数休养员来说,一生未婚,无儿无女,孤独终老才是这里的常态。

(图/居住在小长坪村的休养员们)

据永胜县皮肤病防治站(以下简称皮防站)杨站长介绍,小长坪麻风病康复村现在居住着的麻风病康复休养人员,都是上世纪感染麻风病后,在小长坪康复村集中治疗的患者,但因当时医疗条件差、治疗不及时导致了身体残疾,加上社会上对这部分人歧视现象严重,亲属不愿意照顾,大部分成为了实际上的孤寡老人,变成了一个特殊的弱势群体。

如今在小长坪村还居住着的25位老人,年龄最小的55岁,最大的90岁,而因病致残的就有15人。90岁的唐陆娣(音)是在这里居住时间最长的人,1952年小长坪村建立之后,21岁的她便被送到了这里,从此再也没离开过,如今已整整68年。和她一样住在这里的老人,基本上居住时间都在30年以上。

(图/90岁的唐陆娣(音)是在小长坪村居住时间最长的人)

他们的日常生活简单而单调,除了每天早上8:30和15:30吃两顿饭,剩余的时间要么在自己的屋子里休息,要么在院子里晒晒太阳聊聊天,虽然也配有电视,但却并不怎么看。日复一日,周而复始。时间在这里仿佛都放慢了脚步。

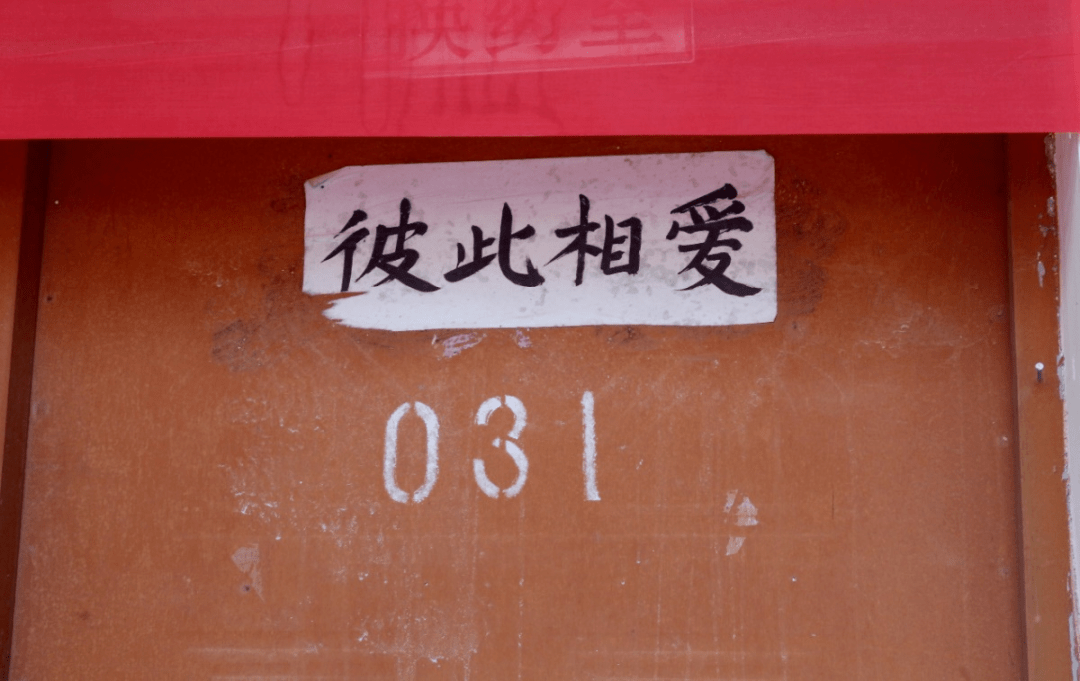

县皮防站承担着日常照料这些老人的工作,聘请了一位从麻风村康复后离开又再次返回的70多岁老人,给这些无法自理的老人做饭,保障老人们的饮食起居。但由于缺少经费,除了保障老人吃饱穿暖之外,也无法提供更多的照料。简陋的厨房设备,没有洗澡设施和供暖设施,没有专门的护理人员,没有娱乐活动。门头上“彼此相爱”几个字,便是这里的老人生活的真实写照。

(图/简陋的厨房承担着休养员们的每日餐食)

(图/门头上“彼此相爱”的字样是休养员们生活的真实写照)

岁月更迭,从刚来时候的年轻人,到如今的耄耋老人,这些年他们的经历我们很难想象。他们是不是也曾有爱情和家庭,也曾有理想和期待,这些我们已无从得知。但一个孩子的出现,让我对这里有了更多的认识。

第一次来到小长坪村,是在2020年12月底。我作为宝宝树和复星基金会派驻在永胜县的公益驻点队员,跟随在永胜县挂职的上海援滇干部王晨副县长来这里看望麻风病休养员,了解他们的生活状况和需求。或许是因为工作本来就与母婴群体相关,当时,院子里的一个孩子立刻引起了我的注意。我很诧异,在这样一个几乎与世隔绝,而且都是老人的村子里,怎么会有一个孩子?

(图/永胜县副县长王晨(左三)探望麻风病休养员)

皮防站的杨站长告诉我,这个孩子是在这里休养的一位老人的孙子。孩子的父母也在这里居住。这就让我更加迷惑了,听工作人员说孩子的父母并不是患者,但为什么没有离开呢?

由于行程匆忙,第一次并没有见到孩子的父母。我决定再来这里一探究竟。20日任远权老人去世,我便跟随皮防站第二次来到小长坪,在杨站长的指引下,来到离康复院不远的另一处聚居地。

有5位麻风病休养员在这里居住,孩子的父母也生活在这里。我见到了孩子的父母,但由于要处理任远权老人的后事又只好在聊了几句后匆匆离开。1月27日,我带着一些给孩子的礼物,自己租车第三次来到这里,想要多一些了解。

(图/笔者送了一只玩偶,小朋友在奶奶的教导下说了谢谢)

当我再次走进院子的时候,几位老人在门前正晒太阳,当得知我要拜访孩子父母时,便把正在不远处带着孩子玩耍的孩子奶奶喊了回来。孩子的奶奶告诉我,孩子的爸爸阿吉外出护林巡山去了,妈妈阿秀去地里干活,他们中午才回来。

(图/小朋友把爸爸的农活工具当玩具,由于比较危险笔者随后便收了起来)

于是,我便先和几位老人攀谈起来,从他们的口中,我大致对孩子父母的经历有了一些了解。没过多久,结束巡山的阿吉骑着摩托车回来了,我打了个招呼。由于上一次已经打过照面,这次便没有了初次见面的陌生感。阿吉一边到厨房开始做饭,一边和我交谈。

(图/阿吉一回到家,便开始帮着煮饭)

今年40岁的阿吉并不是永胜县人,他来自于玉龙县鲁夺村——另一个曾经的麻风病村。阿吉的母亲曾是鲁夺村唯一的女性村民。

2013年11月,在当地政府的支持下,鲁夺村整体搬下了山,但由于受到计划定居点原住民的抵制,只能在山脚下建立了新的鲁夺村。好一点的是,出生在山上,时年已经32岁的阿吉终于和母亲一起补办了户口和身份证,不再是“黑户”了。有了身份之后,阿吉原想外出闯荡,但心里放心不下母亲,不忍丢下母亲一个人生活,便打消了外出的想法。

2014年,阿吉在小长坪认识了比他小6岁的彝族姑娘阿秀。阿秀的母亲是小长坪的麻风病休养员,阿秀和阿吉一样,出生在麻风村,从小就在小长坪村成长。相同的境遇让两个人能够相互理解,在交往中两颗心也渐渐碰到了一起。半年后,两人就在玉龙县结了婚。由于在新鲁夺村没有耕地,生活困难。两人便搬到了小长坪村。阿吉把母亲也接过来一起住,方便照顾。

(图/阿吉、阿秀家收获的玉米,用来喂养猪和鸡)

夫妻俩在小长坪村包了一些田地,种植桉树和一些玉米,也养了猪和鸡。阿吉说,小长坪村除了25位休养员,还有15名像他和阿秀这样,家里有染病老人,但自己从没有染过病的村民。作为这里为数不多的青壮年,阿吉担任了小长坪村的村长,还成为了这里的护林员,每年有3800元的收入。虽然由于不是休养员,两人并没有最低生活补助。但算上务农和养殖的收入,一家人的日子还算过得去。

(图/阿吉担任着这里的护林员,每年可以获得3000元的收入)

2018年,他们的孩子小军出生了。由于从12岁开始阿秀突然患上了癫痫,为了孩子的健康,他们决定不用母乳喂养孩子。仅有的一些收入都用来买了奶粉。

“他从来没有吃过母乳,都是吃奶粉,花了也差不多有三万了,现在不吃了,吃不起了。”阿吉说。

(图/空空的奶粉罐子也成了小朋友的玩具)

虽然小军从来没有吃过母乳,但眼前的小军看起来很健康,活泼好动。看得出来,虽然家里条件有限,但阿吉和阿秀还是把最好的爱给了小军。

(图/小军在玩玩具,没有同龄小伙伴的他只能自己玩)

小军的一些玩具,大部分都是买奶粉的时候送的,堆放在门前,已经有些脏乱不堪了,但他仍然玩得不亦乐乎。但最让阿吉发愁的,还是小军以后的上学问题。

今年三月份,就到了要报名幼儿园的时间。虽然小军的户口不在小长坪,但因为是这里的常住人口,小军还是可以到这里最近的村小学上学。虽说是最近,但小学距离小长坪村也有将近8公里。

“到时候也只能是天天接送了,没有啥办法,这边也离不开人。”阿吉说。作为家里唯一的生活支柱,除了丧失自理能力的双方母亲,患有癫痫的阿秀也需要阿吉照看,督促她每天吃药,以防发病。

(图/阿吉一家的生活日常)

小长坪村没有卫生室,最近的村卫生室也在小学旁边,看病十分不便。平日里如果遇到感冒发烧,挺一挺就过去了。但如果阿秀癫痫发作,就很难办了。阿吉印象中最担心的一次,是去年8月的一天,阿秀突然发病了,着急的阿吉好不容易找了村里一个会开三轮车的人,带他们去了医院,还好最后转危为安。

进入腊月,年就越来越近了。虽然今年因为疫情的关系,许多人无法回家与亲人团聚团圆。但作为中国最重要的传统节日,不论在哪里过年,都要好好准备一番。但是在小长坪村,你并不会感受到一丝春节来临的气息。

(图/残存在门上的对联告诉人们,这里已经很久没过年了)

门头上残存的泛白春联和挂在院子里架子上的那盏孤零零的红灯笼告诉我,这里也曾经有过过节的快乐。但距阿吉介绍,这里已经好些年没有过年了。村子里的人越来越少,也没有人在意过不过节日了。没有鞭炮、没有春联,没有年货,也没有年夜饭,最多可能会看一看春晚。

老人们告诉我,每逢过年过节,政府、卫健局和县里的一些企业都会来慰问,发一些衣服、米、油等。他们很感激能有现在的日子。但在和他们的聊天中我了解到,过节慰问的物资都是送给麻风病休养员的,像阿吉阿秀这样的并不在内。

(图/挂在院子里的一只红灯笼显得有些格格不入)

当我问阿吉还有什么困难时,阿吉说,最大的困难还是孩子上学的问题,将来上学的开销,以及每天的接送都是让他比较发愁的事情,但再难也要让孩子上学。

阿吉和阿秀都没有上过学,在鲁夺村的时候,村里一位麻风病患者曾拿旧课本教过阿吉识字,现在的阿吉才会用手机。阿吉知道,如果小军将来要走出去,读书是必须的。

(图/清苦的日子里也有一家人的其乐融融)

当我在和阿吉聊天的时候,已经从地里回来的阿秀一直在忙着洗菜做饭。几位老人在屋檐下坐着晒太阳,小军在院子里跑着,村子里没有一位和他同龄的孩子,大家都很宠着他。

临走时,阿吉喊着小军跟我说再见,我抱了抱小军,跟他说下次再来看他。

第一次来小长坪的时候,在永胜县挂职的上海援滇干部王晨副县长跟我说,他第一次来的时候也被震撼了。“国家进行脱贫攻坚投入了大量人力物力,就是为了不让一个民族掉队,一个人也不能少。麻风村这些老人和孩子也不应该被忽视和遗忘。”王晨副县长说,他会在职权范围内,争取一笔帮扶资金,来帮助小长坪村的老人们改善洗澡、做饭等基础的生活条件。同时他也希望,社会上能够有更多地人知道还有这样一群人的存在,尽最大可能地消除社会歧视,一起帮助他们改善困境。

作为宝宝树派驻在这里的一名驻点队员,我一直想我可以做些什么,能够帮助他们解决一些实际的困难。或许可以为孩子的成长争取一些更好的物质条件,持续帮助他完成学业;或许可以发一个捐赠倡议,帮这些老人请一位生活护理员;又或许,定期去探望它们,听一听他们的故事。

或许,我们能力有限,无法改变社会对他们的偏见,让整个社会接受他们,但我希望能尽己所能做一些事情,哪怕只是写出他们的故事,让他们不被遗忘。

(和小朋友相约下次再会)

在地理环境上,大山深处的小长坪村是一个名副其实的“孤岛”,但只要有人能感知到它的存在,能够看到居住在这里的人们的生活,这里便不会成为社会遗失的角落。

我也相信,只要我们愿意伸出援手,“孤岛”便不会永远成为孤岛。

(注:本文作者为宝宝树云南永胜县公益驻点队员杨乐乐,文中阿吉一家均为化名。)

宝宝树公益团队发起“孤岛”项目,通过实地走访和调研社会弱势群体的实际情况,通过文字、图片或视频的传播方式,让社会公众了解和关注他们的生存现状,并倡导社会开展援助行动,改善他们面临的生活困境。