文/古野

来源:三毛部落(微信公众号)

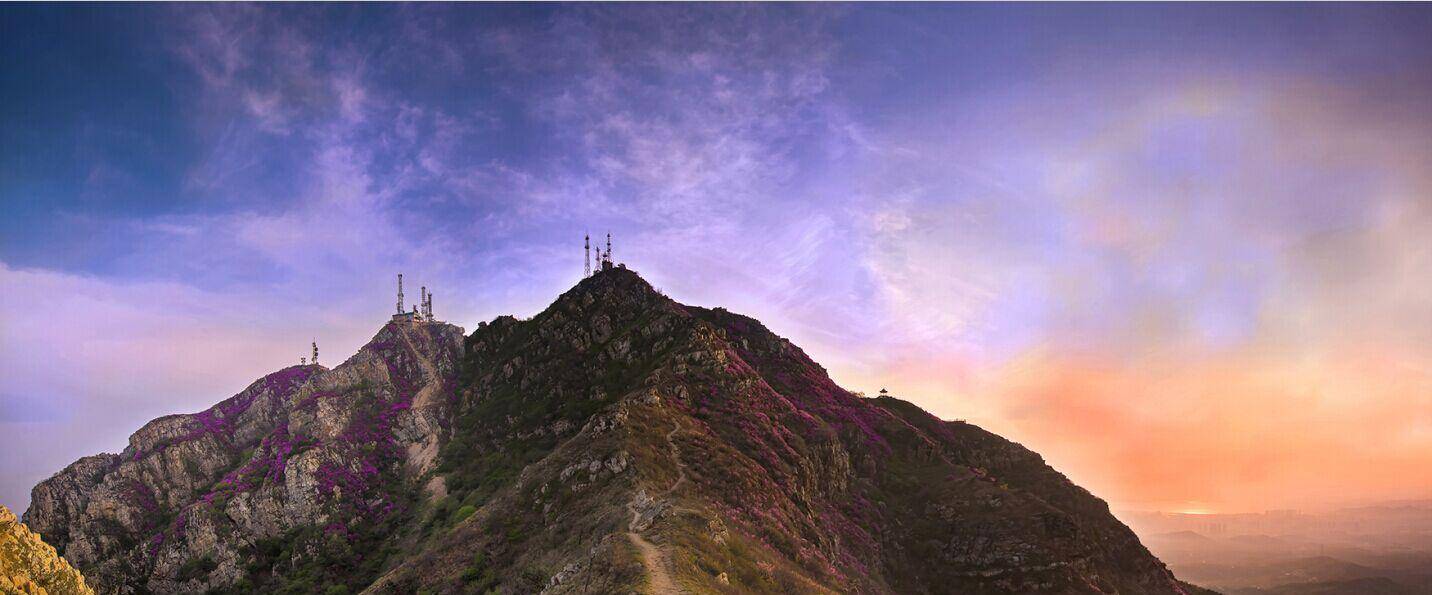

蜿蜒起伏的邙山岭,北边临着奔腾不息的黄河,东边傍着委婉清澈的洛河。我们的村子就站在那上边,晴天既可观望到黄河又可看到洛河的,村名曰张岭。

村子所在处古名曰骆驼岭,因山势很似只昂首天地的骆驼。明朝初年,骆驼岭还是蛮荒之地,野树、荆棘、草莽加之纵横的沟壑,使这里成了野兽出没的荒塬。始祖张忠还是个小伙儿,因为招徒弟钻研新拳,传说即现在的太极拳,以致产生了家庭矛盾,愤而由温县横渡黄河,躲避到了洛河边现名焦弯的地方。传说那时先祖体魄健壮,还会荆编手艺。时常攀爬骆驼岭,刹荆条回家编织箩筐之类,集市出卖糊口,空闲时继续研讨拳术。他的勤劳精明,被另个拓荒者焦氏老汉看中。老汉家住黄河旁边,现在那村名于沟,亦是山西迁民至此。老汉把女儿许给了张忠,吩咐女婿移居骆驼岭,方便生产生活,他家则搬到了洛河边张家居住。于是,便有了张岭村和焦弯村。

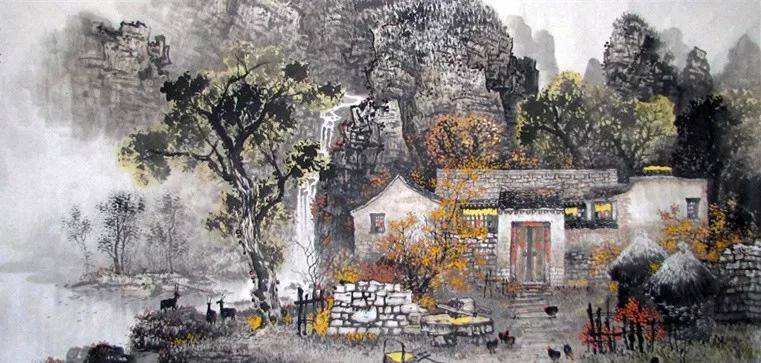

1958年之前,张岭已成了一个十分宜居的地方。树木茂盛,几楼粗的古槐、古楸、古柿树诸类大树比比皆是。村里南北两个可蓄天水的池塘,我们俗名叫陂池。一般年景都波光粼粼,洗衣锤衣的嘣嘣声,青蛙蟾蜍的歌唱声,成了池塘散发出的诱人乐曲。诸多的青砖蓝瓦的四合院、长方形的地坑院、靠山窑院里飘出来的屡屡炊烟,大人的呼唤,小儿的嬉笑,牛驴啊啊,狗们汪汪,滋润着一代代村民的心腑。村中还有一条百米小街,街北头一处高大的门楼,村民世代称之为大门口。大门口是连通俗名东头片的丁字形通道,也是村子的分水岭标志性建筑。凡是雨水,大门口北边淌入了黄河,大门口南边流入了洛河。大门口可以过得下大马车,夏秋收获季节,马车牛车拉着高耸的庄稼堆垛亦可通行无阻。大门口前边的一条街道上有两个祠堂,中间是张家祠堂,南端是王家祠堂。旧时,祠堂里古柏蓊郁,殿堂森然。张家祠堂有十几亩大,内建稀有的卷蓬式大殿,高台戏楼。王家祠堂面积要小一些。一街两行也青堂瓦舍。我记忆里,街上曾经有两个饭店,一家是家常饭,一家是烧饼店。

小街成了村里的行政中心。民国时期,王家祠堂是村公所的所在地;解放后,张家祠堂则成了村委驻扎的地方。

以村中小街为中心,村民家居分布成了许多自然片,村南走到村北,村东走到村西,都需要一个半钟头的时间。张岭村以张姓为主,其余有王姓、周姓、冯姓、白姓、李姓等等。是邙山岭上盛名的大村,不少人虽已迁移外边,现在还有五千多口人呢。

张岭村的肇始地,就是我家附近的自然片。那里老名南门,现叫南街。东面靠着南陂池。那碧波荡漾的宝地,传说那是焦家送给女儿的洗衣裳盆。先祖奶奶和先祖张忠成家时的明朝某年,就已经存在了。每逢雨天,村街附近的水都要通过有高向低的道路,先哗哗的流入陂池,满了再溢出流入洛河。平时,陂池可供人洗衣服、洗澡、沤麻。

陂池西一座小神庙,世代供着送子奶奶神。东北处高岗上,曾经耸立着一座红色的阁楼,那里曾经居住过钟馗像,大概是钟馗相貌太瘆人了,便让位给了一手举着毛笔的文昌神。

陂池西南处还有口老井,30余丈深,那是老祖宗定居后艰苦卓绝的创造。过去,有专用大辘轳支在井口,供人们从月亮大小的深处把泉水挍上来。和深井配套的,池塘东边不远,还曾经有口颇大的官囤子,储存雨水,供人们吃用。

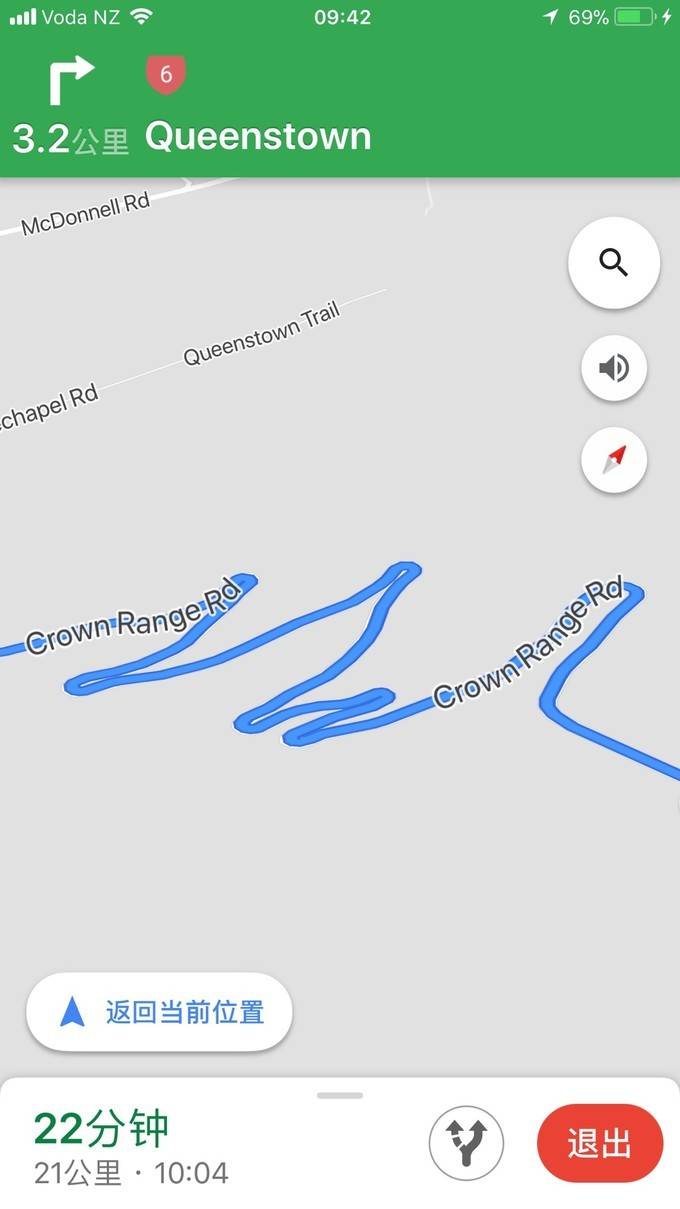

而陂池、老井、官囤子都临大路,大路往东南可到洛河边,往西北可达黄河边,西南通往偃师,东北亦通往黄河、洛河交汇处。在这片地方的西南方向,是张家的老坟,现在还有个高大的坟茔,七门先祖张暄在户门当主事,那高大坟茔可能是朝官的待遇吧?

村子周围的山岭沟壑里,分布着一块块土地,在庄稼茂盛的时候,很似那个高明的画家笔下画出来的美妙图画。地块边缘处,多生长些枣树、柿树、桃树,时或还有椿树、楸树、桐树、槐树诸种树木。

那些土地养活着一代代村民,民风淳朴,学风浓郁,古今,从那里走出了不少才俊。科举考试的古代,这里曾经出过不少的官员,旧时的张家祠堂、王家祠堂里,一块块碑刻上诸多美妙的文字,记载着不少张岭子弟为官为民的事绩。实行新学至今,大学毕业生、硕士、博士,分布在全国许多地方,比如著名作家柯岗、著名雕塑家画家张日新、国家著名眼科专家王鸣琴,还有在美国的著名医学博士、台湾的终身大法官、享受国务院津贴的专家,也有多位。

我对村子的记忆,多集中在青少年时期。那会儿,村子很似现在林区的村庄,干净而美丽。一九五八年大炼钢铁前,春、夏、秋天,每天从坑子院里窑坡走出来,眼前便充满了绿色,还有五彩缤纷的树花。尤其那些美丽的树花,永远刻印在了我的脑海里。村里最早开放的是粉红的桃花、洁白的杏花和梨花,继而是紫红的泡桐花。特别那泡桐花,树叶还没长出来,花就开了,一串串粉红的喇叭花,散发出微微发甜的气味儿,吸引着“嗡嗡嗡”的蜜蜂。继而是白花花的洋槐花,排下来是粉白的国槐花,再就是一嘟噜一嘟噜紫色的楸树花,黄色的苦椿花……

在我脑海里,总保留着一幅图画。那是五月槐花盛开的时间,到处散发着清香气息,一群群野蜜蜂抢着采蜜,几楼粗细的大槐树下散落了一个个红色的蜜粒,那是蜂蜜采蜜时大概太多的缘故,遗落到地下的。当时,农村孩子吃糖是非常奢侈的想法,但用指头湿点唾沫,小心翼翼地粘地下的蜜粒,然后放到嘴里。哎哟,甜得心都醉了,有的小伙伴不由还发出“呷——”的声音,多么美好的享受啊!那会儿,高空的太阳悬浮着,放出了暖烘烘的气息,一个80来岁的老头,光着脊梁,靠着那粗大的古槐树身,左右移动脊背让粗糙的树皮除去痒痒。那个老头是我同学的爷爷,活到了90多岁,他感慨大槐树上糙痒痒是他一生最美的享受。长大后我才明白,我们那山岭上缺水,洗澡是天方夜谭的事儿,找那老槐树去痒真的是个创造了。那老汉早到另个世界了,每每回到家乡,我眼前常出现他糙痒的画面。

我还清楚记得,1958年村庄发生的巨变,大人们慌慌忙忙地刨除了一棵棵古老的大树,然后锯成一截截,运到路胡同挖成的木炭窑里,烧成了黑色的木炭,再用大马车运输几十里外的大炼钢铁的工地。没有多长时间,覆盖我们村庄的林木没有了,第一次可以看到分外敞亮的天空,那棵几楼粗细的古槐树自然也没有了,再也见不到老汉蹭痒痒的画面了。

之后,我们的村庄就像一个衣衫褴褛的人,到处露出黄色的土壤,下雨后被水流给地上冲出了一个个小小的壕沟,大路上的稀泥常常粘掉了鞋子。不过,这种雨水冲刷地面的情景使我获得了知识,理解了村外连接黄河、洛河那些山谷的形成历史。

长大以后得知,邙山岭那深厚的土层,并非来源于地壳的变化,而是由于千百万年风的搬运,风携带着黄土高原的尘土,千里迢迢地搬运,又遭遇秦岭、嵩山的阻挡,经年堆积,终于形成了一道天然土岭,堤坝一样横亘在黄河南岸。邙山岭土层不算薄地,很适应庄稼的生长,只要是风调雨顺,这里老百姓饭食绝不成问题。

家乡原本的红薯甘面掉辟,前几年我到西安出差,街道上卖烧红薯的还吆喝着,“邙山岭的红薯哟,甘面掉辟!”家乡的小米,做出的饭金黄喷香。家乡的小麦面,筋道好吃。家乡的玉米成熟了,谁家如果蒸出新的玉米面馍,谁家如果熬出了玉米碜粥,小半个村都可以闻到那诱人的香味儿。记忆中原本的红薯,紫红色的皮,后来又有了胜利百号之类的黄皮红薯等等,蒸熟了老远就闻到一股香甜味儿。故有夯歌唱到:“闻见了红薯气呀,越打越有劲儿呀!”还有绿豆、黄豆、红豆、豇豆、花生……无一不属于这里上乘的物产。另有核桃、梨、桃、杏、枣诸类的水果,也往往让陌生的远客感慨唏嘘。

品类诸多的物产,养活了一代代山岭上的后代,也让那里人像造酒一样,让邙山岭酝酿出了丰厚的文化。

小时候,每到春节,平时有些冷清的村子,一下子便热闹了起来。

节前,村北与黄河相望的是座纪念姜子牙的姜子庙,在南陂池东北的文昌阁,在南陂池西面的送子奶奶坛,在小庙路边的白衣奶奶庙,每日善男信女出入来往步履匆匆。各庙宇先被信徒们清扫得异常干净,主神的供食呈在了供桌上,包括用白面蒸就的面塑、时鲜水果、猪头牛头牺牲。张家祠堂和王家祠堂更是热闹,高大的古柏似乎也在观看着村民的祭祀。

整个腊月里,村子里按照自然片,设有北、南、东三个狮子社,进入了紧张的排练中。狮子皮、大鼓、铜钹、铜镲、梢子棍等器械购置,多有大户人家承担费用。到年节前,给青年小伙子一个玩耍表现的机会。到了大年初一上午九点始,三个狮子社从各自地方同时启动。前边一对大红灯笼,后边一对圪塔锣,中间一人手拿锣捶左右敲打,鸣锣开道。后边紧跟小鼓、大鼓、铜器、狮子,一路敲打不停。每个社行至张家祠堂院门口,拉开场面大玩一阵。同时还要放礼花、礼花是我閁的传统工艺,到现在有二百多年,点燃后往上蹿有好几丈高,五颜六色很是壮观,到现在有关礼花配制的方法及工艺还完整保存着。之后,由北社打头,南社走中间,东社走后边,三道社各玩各的,朝着南陂池东北方向的文昌阁表演前进。到文昌阁后把各自的表演推到了一个高潮,这等于给文昌神灵的祭祀演出。然后各社头到文昌爷供桌前上香、点灯、焚金、叩拜、鸣放鞭炮,玩社到此结束。

那些天,人们制作铁犁花的准备也在紧张进行中,叮叮咣咣砸碎收来的破犁面破犁铧,待到正月十五的夜晚用炭炉烧化,然后几个会做戏的人扬起一种铲勺,把融化的铁水撒向天空,便飞溅出绚丽夺目的花朵,引起人们唏嘘感慨。

在我们那个村子里,每年都有几场戏要唱的。

据上辈人说,村里的正月初十庙会的戏,最别致的戏。庙会会址原在叫小庙的自然片,后来就因看戏观众太多,就搬到了村子中间张家老坟旁的大场。每年会期来临,村里善男信女及执事就忙了,借木杆、借绳子、拉台子板,搭戏台子。戏台座北向南,神棚搭在戏台对面,座南向北。初九后晌戏台子和神棚搭好,去小庙请送子奶奶。请神时,由狮子社的小鼓带队,神位起驾时,前面是威风凛凛的龙凤旗和令旗开道,小鼓队紧跟其后,一路鞭炮竟鸣,把送子奶奶请到神棚里归正位后,戏台上放一挂长鞭,正式开戏。后晌、晚上各演一场。到初十这天,一天唱三场。这天演员们特卖劲,因为戏价高,只许唱好,不准唱坏。张岭村大,挑剔戏的人多。若要开戏晚了,戏台子下边的绅士、光棍五郎神就会乱吆喝,甚至拿三眼铳朝着台子乱放。有时演员没有到齐,先扮演个老司官出来踩踩场,那叫唱垫戏,唱个“三出头”。戏词是:昔日里有个二大贤,弟兄退位让江山;兄让弟来弟不坐,弟让兄来兄不担;前侧门跑出大太子,后侧门逃二英贤;首阳山上见了面,弟兄抱头哭皇天;饥了吃些松柏籽,渴了涧下饮清泉;老天不住鹅毛片,鹅毛大片下的欢;下了七天并七晚,活活冻死首阳山;姜子牙带来封神榜,封他活鹤二神仙;这是前朝一本古,一朝一帝往下传。这出戏喝完,后场一切完备,等到开正本开场的老兄再进去。

初十这天,送子奶奶神棚里更是热闹非凡,有摆供上香的、祈子还愿的。祈子是农村老太婆们一种重要活动。她们认为,向送子奶奶烧香叩头许愿、祈子,来年就会添丁加口。若生过子的,穷人生男孩要还泥娃娃一百个,生女孩要还泥娃娃五十个,还愿的泥娃娃这天要送到神像那儿,还要一番磕头赞颂。富户还要请人说书、唱戏等。还愿总仪式后,在一旁观看的小孩子会一拥而上,泥娃娃一扫而光。不过,早有准备的老太婆会先下手为强,抢一个揣在怀里,回家悄悄放到媳妇的床席下,衷心希望送子奶奶惠顾,让自己早日抱上孙子。正月十一下午和晚上两场戏,下午由狮子社的小鼓队,再把送子奶奶再送回小庙内,当年的特殊庙会至此结束。

不过,在我们生活的新时代,从没看过那种神秘的戏。

大砍树“大炼钢铁”的年代,我还是个刚升二年级的学生娃,某天清晨走出院子一看,哇,遮天盖地的大树木全都没有了,天空接到了大地,空旷得心里豁然开朗了。那时,我还不知道这对于我们的古村,意味着是漫长灾难的前奏。

那个大人们热血沸腾但又十分迷茫的年代,幼小的心灵也对世界变化感到新鲜。就是那时,在我们祖先营造的街道墙壁上,出现了很多顺口的文字,每天我都要去读:

“早上工晚下工,月亮底下比英雄”、“天上没有玉皇,地下没有龙王,喝令三山五岳开道,我来了”、“自古炼铁是铁匠,如今木匠炼出钢,太君见了伸舌头,美帝见了心发慌”……

我知道了这叫诗歌,当时心想,这种东西我也会编。果然,一次学校组织我们去“丰产田”里摘棉花,我们站在棉花地里,有人专门把一人多高的棉花杆拉弯腰,一人采摘棉花。我摘不到一篮子,一个女同学就摘了两篮子。不想,老师让大家发言摘棉花感受,我第一个举手站起来,顺口也诵出了诗歌:俺班有个张淑常,棉花林里逞豪强,双手摘棉嘴叼叶(清理棉花里的焦叶),我们学习的好榜样。因此第一次迎得了大家的掌声。

热火景象没有许久,连续的旱灾和人祸,就使村子陷入了破败的景象。为了赶走饥饿,剩余的小榆树皮都被人扒光了,很多树叶子也被捋光了。上学又升了一级,一次课间,同学们少气无力坐在太阳下,一张张小脸苦楚着。上课铃响了,一个同学站起来时,一头栽到了防火用的大口缸里。好在,里边没有水,他只是碰烂了头。

多少年后想想,都是世人造孽破坏了大自然的平衡,上天才用另种手段惩罚起了人们。如果还保持村里遮天蔽日的繁茂树木,不把上好的树干烧成木炭,兴许就不会有那场连续三年的大旱灾了。

这些年,国家秩序走入了正常,绿化的事儿成了常态,现在村子又披上了富有生命力的绿色。村里的人口也多了,达到了五千多口,村子的面积也扩大了不少。地坑院多被填平,砖混房子成了村民的主要居所。电灯、电话、自来水,早就从梦想变成了现实,柏油路修到村里,公交车也跑到了村里。附近成了工业园区,竖起的一片片工厂收获着另一种庄稼,年轻人都成了不离家的农民工。

现在的家乡,正以博大的胸怀,迎接着一个更新时代的到来。

作者简介:古野,原名张鑫琦,著有长篇小说《河洛沉梦》、《神州甲富康百万》、《活财神康百万》《拯救温情》,中短篇小说集《神戏》、《丽人行》,电视连续剧剧本《康百万庄园》。在《人民文学》《中国作家》《莽原》《红岩》诸多刊物上发表过多篇中短篇小说、散文等。系中国作家协会会员,中国民间文艺家协会会员,曾任文联主席、郑州市作家协会副主席等职。