植棉织布不仅仅是崇明的历史,还是我童年生活体验的一部分。我对幼年生活最早的回忆,就是外婆冬日在我家纺纱。

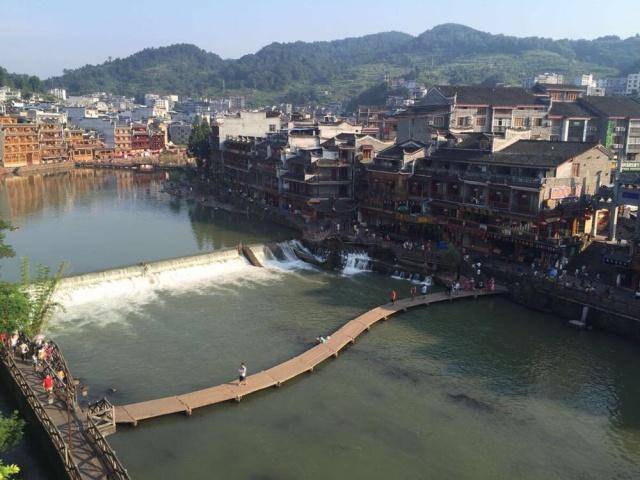

上海崇明 视觉中国 图

在崇明乡间,常听到当地人谈起“种花地”或“花地的收成”。这些话,放在崇明举办“花博会”的当下,外人还以为崇明人都是花农,家里的农田都用来种花了。

其实,在崇明话里,各式各样的农田耕地都叫“花地”,而种田务农就叫“种花地”。

语言来自生活。明清两朝,植棉织布产业是崇明的支柱产业。崇明话“花地”最初指“棉花地”,后来泛指所有长庄稼的农田。

明太祖朱元璋曾题赐崇明“东海瀛洲”。明清时,崇明有“瀛洲八景”之说:七浦归帆、层城表海、金鳌镜影、玉宇机声、渔艇迎潮、鹾场积雪、吉贝连云、沧江大阅。其中的两景“吉贝连云”和“玉宇机声”就是讲崇明的棉花和织布。

吉贝即棉花。咸丰年间的竹枝词云:“秋来吉贝远连云,茅屋家家纺织勤”,描写的就是这样的壮阔画卷:平坦明净的崇明岛,秋高气爽,广阔无垠的棉花地,一朵朵绽放的白色棉花,迤逦至天边,与天上的云朵连成一片。月光如水的夜晚,空寂的村野上,从家家户户的茅草房里传出机杼声;此起彼伏,仿佛交织出一首美妙的乐曲,直达天上的琼楼玉宇。

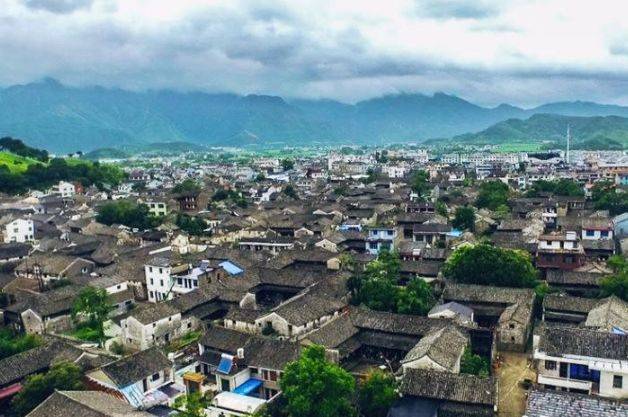

崇明土布纺织技艺是上海市非物质文化遗产项目,土布伴随着一代代崇明人的繁衍生息。东方网 图

以崇明土布纹样为灵感的文创产品 资料 图

据史载,清光绪年间,崇明每年运至外地销售的布匹达250万匹之多。当时,全县居民约13万多户,63万多人,织土布的织机竟达十多万台,几乎家家户户都从事土布纺织生产。

然而,崇明一开始不适合农业生产。唐武德年间(618--627),长江口涨出东西二沙,是为崇明岛前身。此后数百年,长江口出现很多个不停涨塌的流动沙岛。当时长江入海口偏西,主航道在北,崇明沙洲大半都在海潮中,土咸盐重,不宜耕植而适合芦苇生长。人们主要从事晒盐和渔业。

崇明农业的起步是以种植棉花开始的,因为棉花能够耐碱性。植棉自然带动纺纱织布。崇明的土布传统纺织技艺源自元代至元年间(1335-1340),松江乌泥泾黄道婆从海南黎族地区学到的纺织技艺。

明洪武初年(1368年),江流变化,大片盐田坍没,灶户逃亡,制盐业逐渐退出了历史舞台。明万历崇明县志记载:“崇人自耕稼渔樵而外,别无他业。”这说明城郊百姓的生存手段开始以“耕稼”为主,宋元、明朝前期中期的“芦苇”、“渔盐”等退而居其次了。

但是,崇明人的生存环境还是非常险恶,一方面崇明人不断开垦滩涂,辛勤耕稼,另一方面,沙岛时有坍塌。今天我们看到的崇明县城,建于明万历十一年至十六年(1583—1588),是崇明历史上第六个县城。之前的五个县城全部被江海吞噬了。百姓的身家性命随时有被汹涌的江海巨浪吞噬的危险,用西谚来说崇明人时刻“头顶达摩克利斯之剑”。

崇明各沙是在明末清初,以县城所在长沙为中心,逐渐连成一片的。官府致力于兴修水利,先后开凿施翘河、杨家河、大通河、新开河等干河和支河。又筑堤坝防潮水,主要是防咸潮。这些都有利于崇明的农业生产,棉花被广泛种植,这才有了后来“吉贝连云”和“玉宇机声”的景象。尽管在清朝和民国,崇明仍然有潮灾,与前朝相比,崇明人过上了稍许安稳的农耕生活。

一朵朵洁白的棉花见证了崇明沧海桑田的巨变,折射出崇明先民孤悬江海之间,上观天气变化,下察潮汐墒情;勤奋劳作,顽强生存;与江海日月切磋,与自然环境交融的文明史。

植棉织布不仅仅是崇明的历史,还是我童年生活体验的一部分。作为一个70后崇明人,我对幼年生活最早的回忆就是外婆冬日在我家纺纱。当时,父亲和公公都在外地工作,亲婆已过世,母亲作为生产队的社员,白天都在田间劳作。外婆家离得很近,时常过来帮忙带我。

我家老房子面朝西南。正午过后,阳光透过灶间镂空的木格窗,分割成一条条光柱,倾泄而下。大概两三岁,幼时的我还在草窟(用稻草编成、下宽上窄,幼儿可坐可立)里,整个下午,看见地上阳光投射的光亮部分在悄悄地变化,悄悄地移动。四周很静很静,只有外婆转动纺车发出的吱呀声。两个轮子转呀转呀。想必那段时间,外婆每天都过来,这一幕天天出现,最终深刻在脑海里,让我记忆犹新。

外婆纺纱,只是崇明土布整个织造过程中的一个环节。崇明土布的织造技艺繁多,从棉花收获到纺纱织布,共有十多道工序,包括拣去杂质、晾晒、轧去棉花籽、弹松棉花、擀成棉花条、纺纱、戽纱、染纱、浆纱、过纱、经纱、嵌扣、运纱、装机、穿梭、织布等。

芦扉花布 作者 供图

逐渐长大,我也会跟着母亲去棉花地里干活。母亲也曾纺纱,还和邻居一起,在我家前院经纱,在寒冷的冬夜里,坐在织机上辛勤织布。

我还经常跟着母亲晚饭后去小队的仓库里挑拣棉花。我像大人那样,把棉花里残留的棉壳和枯叶挑出来,更多时候,我在一旁和其他小孩玩耍。

小孩子们总是喜欢在洁白松软的棉花堆上滚一滚,用双手捧起一把棉花,向上抛一抛。村民们围坐在一起,一边挑拣棉花,一边聊天,交流着新鲜的见闻。这种彼此近距离的集体劳动,相当于现在企业为员工特意举办的团队建设和“家庭日”活动,却胜于后者,因为它更自然,更亲切。

母亲亲手织的布 作者 供图

那时的我,不知道、也不能体会“吉贝连云”和“玉宇机声”的诗意,但那些是很多60后70后崇明人的共同记忆,是过去几十年岁月的沉淀,让人难以忘怀。

崇明农家女,为谋生计,小小年纪就开始学纺纱,学织布。崇明民谚有云“一瓤棉花做到头”。这是对姑娘聪明能干最高的褒奖。姑娘出嫁时,街坊邻居都会来看嫁妆。谁织的布缎多、布纹花色多,就能表明谁家富足,谁家姑娘灵巧、勤快、贤惠。

土布,崇明话叫老布,虽手感粗糙,但保暖性和吸水性非常好,是做被单和内衣的佳品。那时候,宝宝的尿布,也是用柔软保暖、吸水性强的旧土布被单撕扯而成。旧时,普通人一年四季、里里外外的衣服都是土布制成,土布给人以温暖、体面和尊严。

上海是近现代中国纺织工业中心,机器纺织生产的“洋布”日益兴起。新中国成立后,国家对棉布棉纱实行统购,从明清开始,崇明土布购销完全停止。在计划经济的年代,棉织物需要布票才能购买。崇明人为了弥补布票的不足,很多人家仍然自行植棉织布。

过去的几十年里,与长三角其他农村地区一样,崇明发生了翻天覆地的变化,“洋布”逐渐替代了土布的生产。不同的是,由于崇明岛相对闭塞(直到2009年才开通长江大桥),尽管繁华的上海只是一江之隔,崇明民间还是保留下来众多的土布布匹。不少独具匠心的设计师,用崇明土布制作出了深受都市人喜欢的服饰与家居用品。

今天,崇明田间已经难觅棉花的踪影,但是植棉、纺纱、织布的画面依然鲜活地留存在我的记忆里,留存在崇明方言“种花地”里。

( 作者生于上海崇明,曾任上海理工大学教师,《中国日报》驻上海记者,现为自由撰稿人、中英文翻译。)

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)