西郊沟的新主人:树林、风车、太阳能

西郊沟的新主人:树林、风车、太阳能

西郊沟,其实不是一个村,现在连个自然庄也算不上了,因为它已经有四十余年没有人在这里居住了。但我还是要说说西郊沟,因为我是在这里出生的,这里留下了我的许多童年回忆。

大约100余年前左右,杨威村的几户农民为了种地方便,便到离杨威正村四华里左右一条山沟的地头岸边或开掘土窑,或垒砌庵棚,住在地里,久而久之,人口多了起来,这里就成了一个自然村——西郊沟。新中国成立后,西郊沟划给了淙上行政村管辖。

我爷爷和他弟弟两个就是那个时候被他们的父亲一担子从杨威村挑到了西郊沟,开始了他们的西郊沟生活。之后,他们兄弟两个繁衍了下一代兄弟姊妹七八个,再继而又下一代十余个,我便是这一代里的长门长孙。

记事起,西郊沟里就住着我们一大家人。说是一大家,是因为我们都是最近的亲人,其实那时候已经分成好几户。人口多了,房屋又都在狭窄的一小爿河边高台上拥挤着,难免会有各种各样矛盾,所以小山沟里看似平静,在家庭内部并不是十分和睦。

爷爷弟兄两个就常闹着小矛盾,但是作为两个大家的带头人,又年龄渐大,也不过是言语上的你来我往,并未动过手。而父亲这一代的一干兄弟姊妹们有的已经成家分户,也有的还未成年,大多年轻气盛,每天里闹闹哄哄,动手打架,头破血流的事却未少发生。不过,家庭里如何发生矛盾,哪怕是兄弟俩三年记仇没有说过一句话,一旦有了外来者侵犯,立马就是一个整体,一致对外,不需要任何号召。

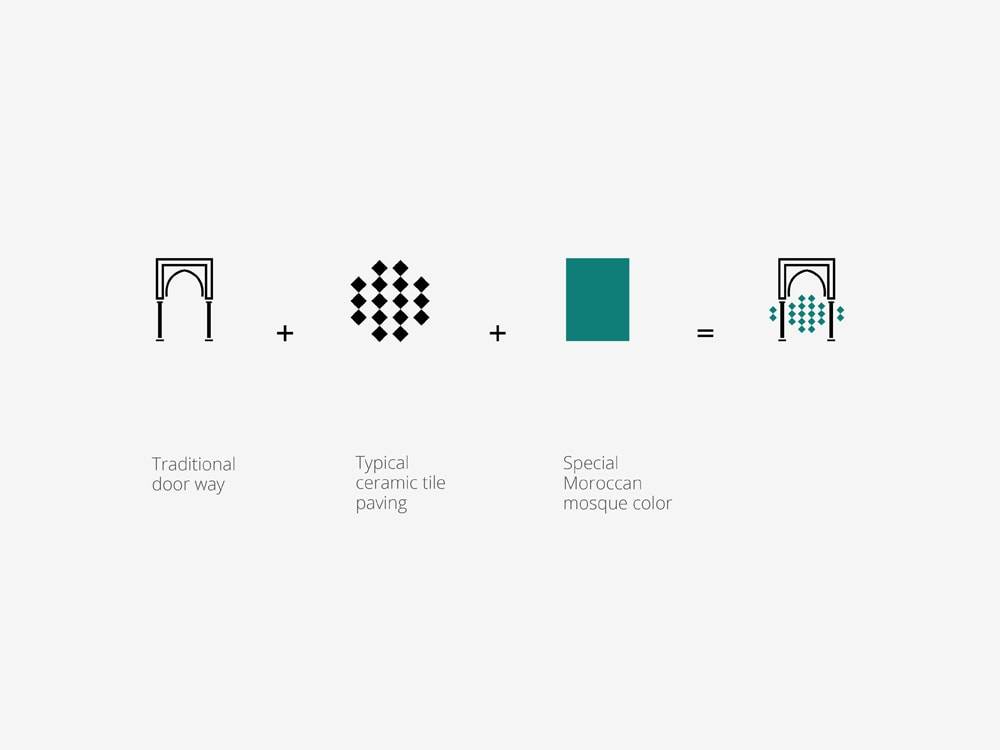

已变为良田的旧庄园遗址

已变为良田的旧庄园遗址

我们的房屋都建在河边的一小处高台上,院子的边沿便是高台的边沿,在多石的大山里难能出现的一段全是土和卵石混合着的高崖,崖下就是一条干河沟。河沟里平时并没有水,但一下雨,从山里便会窜出凶猛混浊的洪流,蚕食着两边的高崖,因此我家的院子是随着河沟的变宽越来越窄的。

崖坡上自然生长着许多荆条之类的常年灌木,它们发达的根系深深地扎进崖边土里,牢牢地固定着土皮不至于很轻松的被洪水蚕食。为了我们的院子不至于很快的变窄,保护这些灌木丛就是保护我们的家园。这些灌木丛在特殊关照下也长的非常地给力,茂盛葳蕤,细细长长的枝条,常吸引着迫切想要编织篮子框子的勤劳的其他村的乡亲们。一旦有其他村的乡亲来偷割荆条,这时候就是父辈们齐心协力保卫家园的战斗时刻。

我家右边的这条干河沟,在大人们眼里是一个灾害的存在,而在儿童眼里也许并不然。它从我家开始算往西最多两公里就到头了,我们都叫它“河”,不知道它的历史上是否有过长流水,反正我们都没见过,实际上叫它“涸”更正确。它也有有水的时候,就是在下大雨时,山洪翻滚而下,小伙伴们裹一张塑料布就跑到河边去看河头,这就是小孩子眼中的乐趣,却是大人心中最深的担忧。

你看过河头吗?河头就是河流的头,现在想起来,与其说壮观,不如说吓人。就像一条巨蟒,血盆大口一张一合,它裹夹着从山坡上梯田里冲刷下来的庄稼以及河沟里谷坊上的石头,翻滚着咆哮着向你扑来。小伙伴们总是远远地就避开了,它毫不停歇,走过你面前似乎还故意显示自己力量一样,掀起几股细浪溅向岸边,向你示一下威,然后继续它的前行,浩浩荡荡,睥睨天下而去。雨停,河就消停了。七沟八梁两面坡上到处都是生产大队、生产小队的社员修补冲毁的梯田、谷坊石岸的身影,小孩子们则在河沟冲涮出的小水池里玩耍,当然少不了家长的责骂声,或长或短在雨后清新的空气里飘来飘去。

上世纪七十年代末至八十年代初,我们一大家子陆陆续续地搬离西郊沟,到将近一华里外的掌脑自然庄择地建房,兄弟们就你一处我一处的分开了,从此倒是少了你家我家的矛盾,兄弟妯娌们好像比以前更团结了些。西郊沟这个自然庄就这样没有了人口居住,距今大约已有四十年了。

西郊沟是一条从西往东方向的山沟,它的最兴盛时期,至少有四个大家庭在这里生活。我家所在的位置是西郊沟向阳坡中段的一块,在我家对面的背坡上现在还有一小块地片叫“金松背上”,那是一家叫“金松”的人家在这里居住过;在我家往东临近河滩比较宽敞的地方有一小块地片叫“支轩家前”,那是一家叫“支轩”的人家在这里居住过;在我家屋后的山岭,被叫作“小珠岭上”或者“小朱岭上”,是一家唤作“小珠”或“小朱”的人家住过。

“金松”和“支轩”二人,他们两个要比我年长二十余岁,隔了一代,却和我是平辈,我们都姓马,也是不太远的一家。山人寿短,他们和我父亲一样,都已作古十余年以上了。这两块地方的地名以他们的名字命名,我以为这可能至少已经是第二代名字了,最初应该是他们的祖辈或父辈的名字,到了他们这一辈一直叫家里大人的名字是不好的,遂改为叫成了他们的名字。他们两家是早于我们家一二十年搬迁到了掌脑,当我们家也搬迁到掌脑时,我们就又到了一块。岭上的“小珠”或“小朱”,在更早的时候大约四十年代末就搬走了,搬到哪里,现在已经没人知晓了。

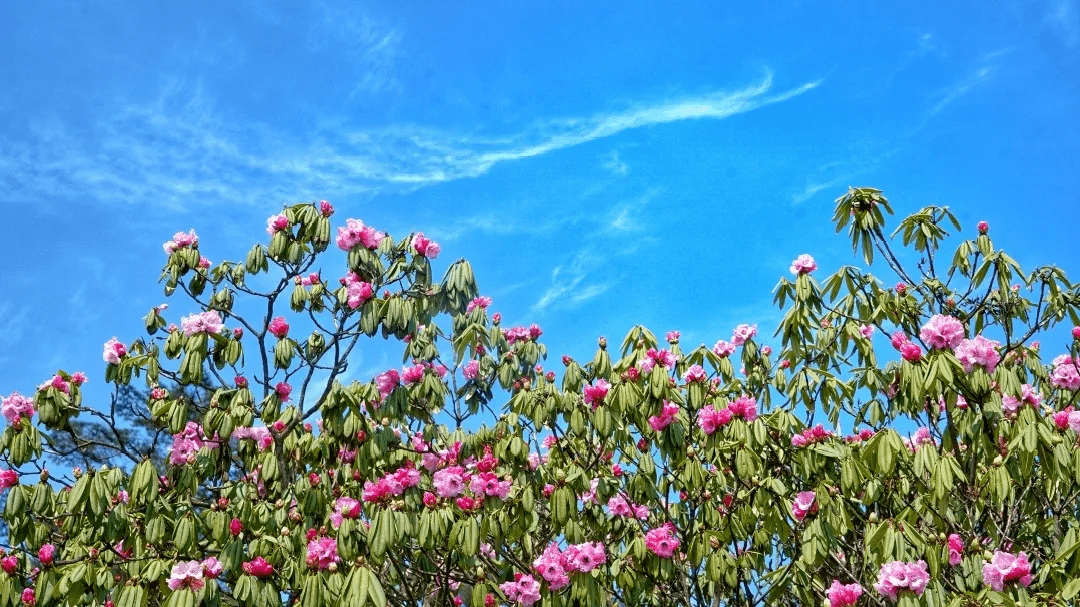

通往西郊沟的羊肠小道

通往西郊沟的羊肠小道

一个村庄的诞生和消失就是这样的自然而然地发生着,时间慢慢地过着,人们都在自然而然地习惯着。

为什么要写这些东西,并不是为了记录我的家史,我只是感受着农村的凋敝,感触着世间的变化,心中升腾起莫名的惆怅。农村在一天一天地消失着,我想在它消失之前,给它画个像,找回一点远古的记忆,也留下一点新的印迹,让以后的小辈们想念想一下老家时可以找到一点现成的念想。

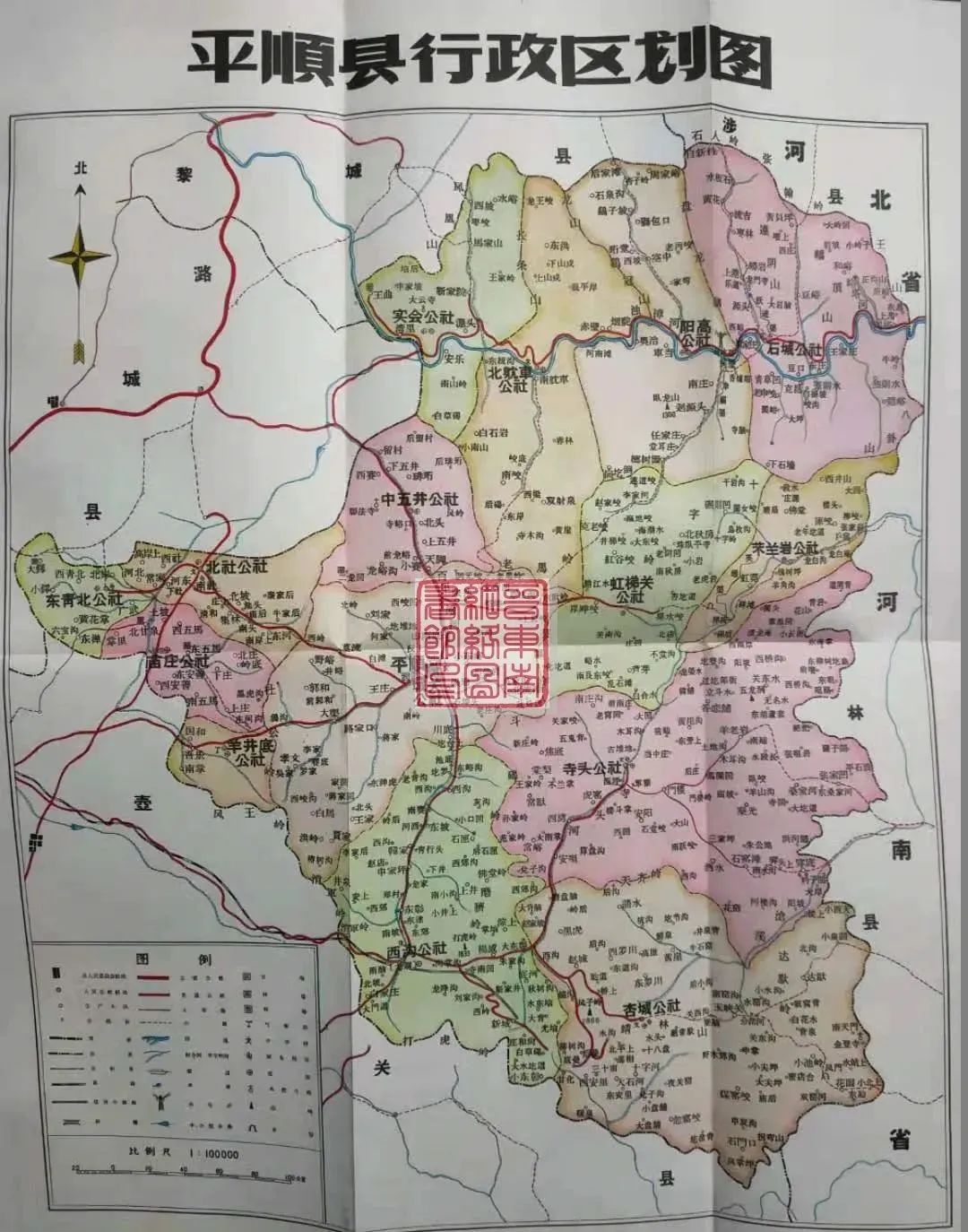

西郊沟,一个再普通不过的名字。据了解,在平顺县至少有6个以“西郊沟”或类似发音为名字的自然庄,它们是:淙上村西郊沟、张井村西峧沟、白马村西焦沟、佛堂岭村西郊沟、豆口村西峧沟、东禅村西峧沟。它们的存在,和淙上村西郊沟都一个共同的特点应该就是人口越来越少,即将消失或已经消失,因为这是他们的宿命。

现在的西郊沟西部后沟部分,背坡上长满了郁郁葱葱的松树,经过几十年持续不断的植树造林,树已经长的不小了,改善了山坡土壤结构,小流域治理初见成效,再也没有发过洪水,河头是看不到了,也没人看了。向阳坡的植树是比较困难的,于是在近几年长满了密密麻麻的太阳能电池板,为了农村脱贫攻坚采取的措施。抬头可以看到山脊上一溜高高的大风车排成行,每天在吱扭扭地不停地转,电能源源不断输向祖国的四面八方。

倒是这些高科技令我有些担心,不知道这些大风车和太阳能电池板的寿命有多长,到时候有没有人来回收处理,会不会对环境造成污染?大风车以及太阳能电池板安装、运行过程会不会对山坡植被、气候环境造成破坏?是不是在不久的将来,河头的壮观景象又会重现?哎,但愿我是杞人忧天吧。

每个村都有每个村独特的记忆,都会有它们的村民去念想,我想以我所能尽的最大努力去记录一些,有一分算一分,总比没有强。我在淙上村的西郊沟出生,那里是我最早认识世界的地方,也是我走向外面广阔世界出发的地方,我把我的“平顺百村”第一篇文章写了它,聊作开始,算作序吧。

平顺百村,我行我述,亲爱的你们,且慢慢听着。

平顺县行政区划图,1961年

平顺县行政区划图,1961年