2020年对于个人、对于国家、对于世界,都是艰难的一年,战战兢兢即将走完不同寻常的365天。

马上到了岁尾收官的时刻,突然想起了三十年前自己的一个承诺:我该在这年再登一次泰山!

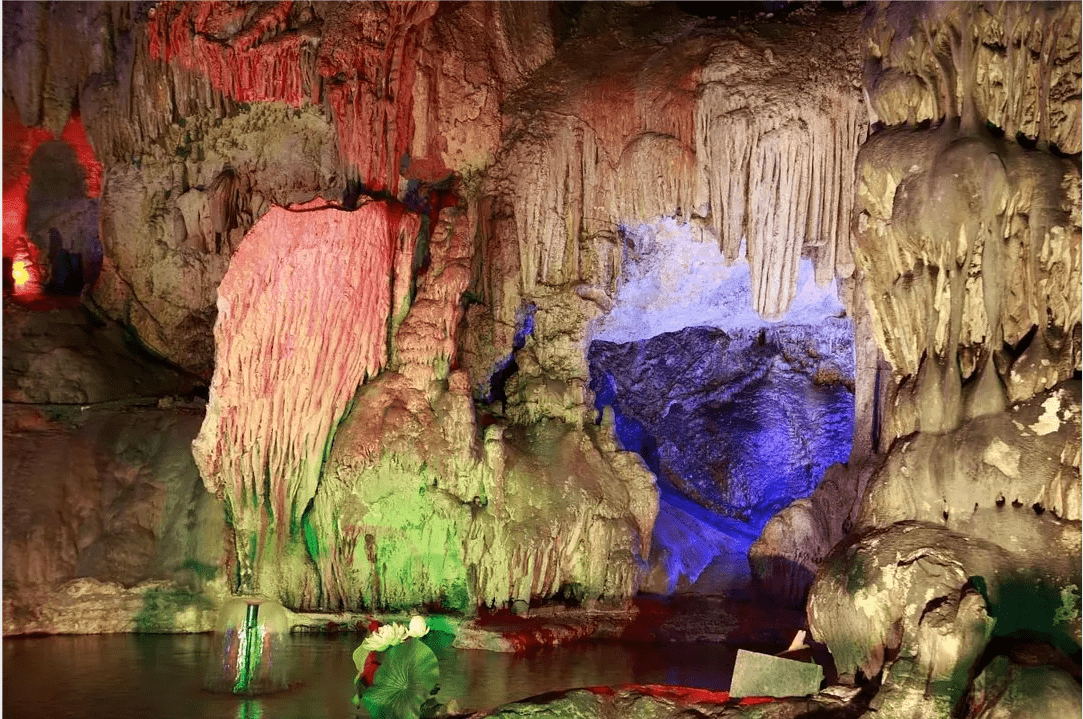

那年我第一次登泰山,气喘吁吁的攀上十八盘,登临南天门,走向玉皇顶。

记得那时天色傍晚,天边有了些许晚霞,我疲惫的往前走着,寻找住处,想第二天早起看日出。最后如愿在观日出的上方找到最好客栈的最佳位置,第二天在房间里就可以看日出。

于是我对自己承诺:三十年后,老子还要来一次,还走这条线路。

这些年我为了看风景,走过了很多名山大川,但在心目中,泰山的分量一直没有减轻,其他山峰再好看,看的只是风景,而泰山看的是国家,是中华民族的人文历史。

中国有五岳,但是没有那座山的文化分量能同泰山相比,在古代,它是政权根基,皇家封禅之地;而今天,它依然是国家与民族的象征。

1990年,我第一次登上泰山。

想想,三十年前那次才是一次说走就走的旅行。

那年春天我到了一个新单位从事文秘工作,事情相当多,非常繁忙,一个人干两个人的活儿。到了7月中旬,有天上班后领导突然开会,宣布单位要集体去旅游,一共是三天。

同事们一片欢腾,但我马上有了自己的主意,我不想与单位一起去群游,而是马上回家收拾东西,中午就赶往火车站,我想去泰山。

其实回家收拾东西,主要是相机,那时我对摄影比较痴迷,除了自己有一台确善能单反相机,单位还有一套理光10相机,结果都带上了,还带上了三脚架,准备了5个彩色、5个黑白胶卷。

我盘算着,单位有三天假期,加上一个星期日(当时没有双休,星期六要上班,是1995年开始双休),我有四天时间,足够跑到泰山玩一下了。

我先坐慢车,两个多小时赶到锦州,然后在那里等待去往上海方向的火车(当时沈阳、长春、哈尔滨都有发往上海的特快列车),中途停靠泰安。

结果傍晚挤上了过路火车,但它泰安不停,要到济南中转。

虽然上了火车,但挠头的事也来了,不仅没有座位,就是过道里挤得满满当当都是人,站都没固定地方,这一夜可怎么熬啊!

但是那时年轻啊!无所畏惧!扛过去了。

第二天上午八点多我赶到了泰山脚下,记得很清楚,我在一个大娘的煎饼摊前,吃了几个煎饼盒子,然后开始爬泰山了。

我是从岱庙开始,走红门线路,最原始的攀爬方法,一路慢慢的走,慢慢的拍摄。

给我印象很深刻是两件事,一件事当年人们对于摄影还是很稀奇的事,看见我背着两个相机,都按着变焦大镜头(一个拍彩色,一个拍黑白),扛着三脚架爬山,都给我足够的尊重:搞摄影的太不容易了,快给他让让地方。

另外就是我看到了泰山的挑夫,古铜色的臂膀,粗壮的小腿,头也不抬的一路攀爬着,他们挑着砖石、水泥、粮食、啤酒和生活用品,似乎每一步都是沉重迈进,生活不容易,但是祖祖辈辈泰山人就这么走过来了。

我拍了不少泰山挑夫的照片,最难忘是这些画面一直印记在我的心里,这三十年里会时时的浮现,我觉得这就代表着一种精神,走一步就少一步,不能回头看。

这次泰山之行,是我的第一次真正意义的独自旅行,而且是说走就走的旅行。

后来我在1994年与几个同事再次登泰山,还是走老路,这是我第二次登泰山,也过去二十六年了!但不知怎的,这次泰山的记忆不深,远不如第一次。

但到了2020年,我想起当年的承诺已经接近岁尾了,险些错过而失信啊!

第一个想法就是,必须兑现承诺,在冬天里登一次泰山,再大的困难也不能阻挡。

最后我的想法是12月20日出发,21日登山,走30年前的老路,上去不坐索道,从岱庙开始攀爬。

在泰山顶还住一个晚上,第二天拍完日出后下山,但考虑自己腿承受不了,下山要坐索道。

但出发前我还是纠结了一下,犹豫了一个星期:

一是摄影器材带什么,要不要带长镜头,我虽然现在使用的微单,因为全部换成了专业的镜头和机身,分量还是很重的,器材的取舍是每次出发都要纠结的事,最后决定不带长头了;

二是疫情期间,会不会出现什么问题,这是当下最大的问题,密切观察那边的情况;

三是冬季爬山要穿什么衣物,什么鞋,要不要戴手套等,穿少了冷,多了登山就是负担。

感觉这次去泰山,比三十年前要纠结多了,难道真的老了吗?

太怀念三十年前那种无所畏惧,没有羁绊,任性和肆意的人生态度了。

附2013年写的当年登泰山时坐车的记忆:

1990年我头次登泰山,心潮澎湃,那时年轻,说走就走。

收拾好摄影包,扛起三角架,就挤上西去的火车。阜新到锦州这段还好,人不多,等到锦州转车时我才知道人满为患的可怕旅行。忘了那班夜车是哪里开向哪里的了,上车是途经,下车还是途经。

记住人多得难以下脚,挪动一步都费劲。好容易挤到中间,但放摄影包、三角架的地方都没有,行李架上也是满满的。

正在我一筹莫展时,站起一个老哥“你是搞摄影的吧,把东西放我这里”,他接过我的东西都放在他行李的上面了,接着把自己的座位让给我“你先坐会儿,我都坐累了,松快松快腿脚”。于是这一路老哥不断的松快腿脚,也不断的把我按在座位上,直到早上到济南下车,记得那时济南好像火车站改造,后来听说是扒掉了,可惜了。

而这班车当时在泰安不停,我也只好在济南下车,再转乘汽车。

老哥又要把我送到汽车站,背着他的大包好像也走了很远,当时好像是四点多,天还没有亮,他怕我找不到,再出什么意外。送我到汽车站后他又转回到火车站转车,老哥告诉我他是烟台人,我以后到烟台一定去找他,他写了一个地址给我。

于是我因为一个人,牢牢的记住了烟台这座城市。那里不仅产烟台座钟、产苹果、葡萄酒,还有一个在我心里分量很重的王姓老哥!我一定要去!