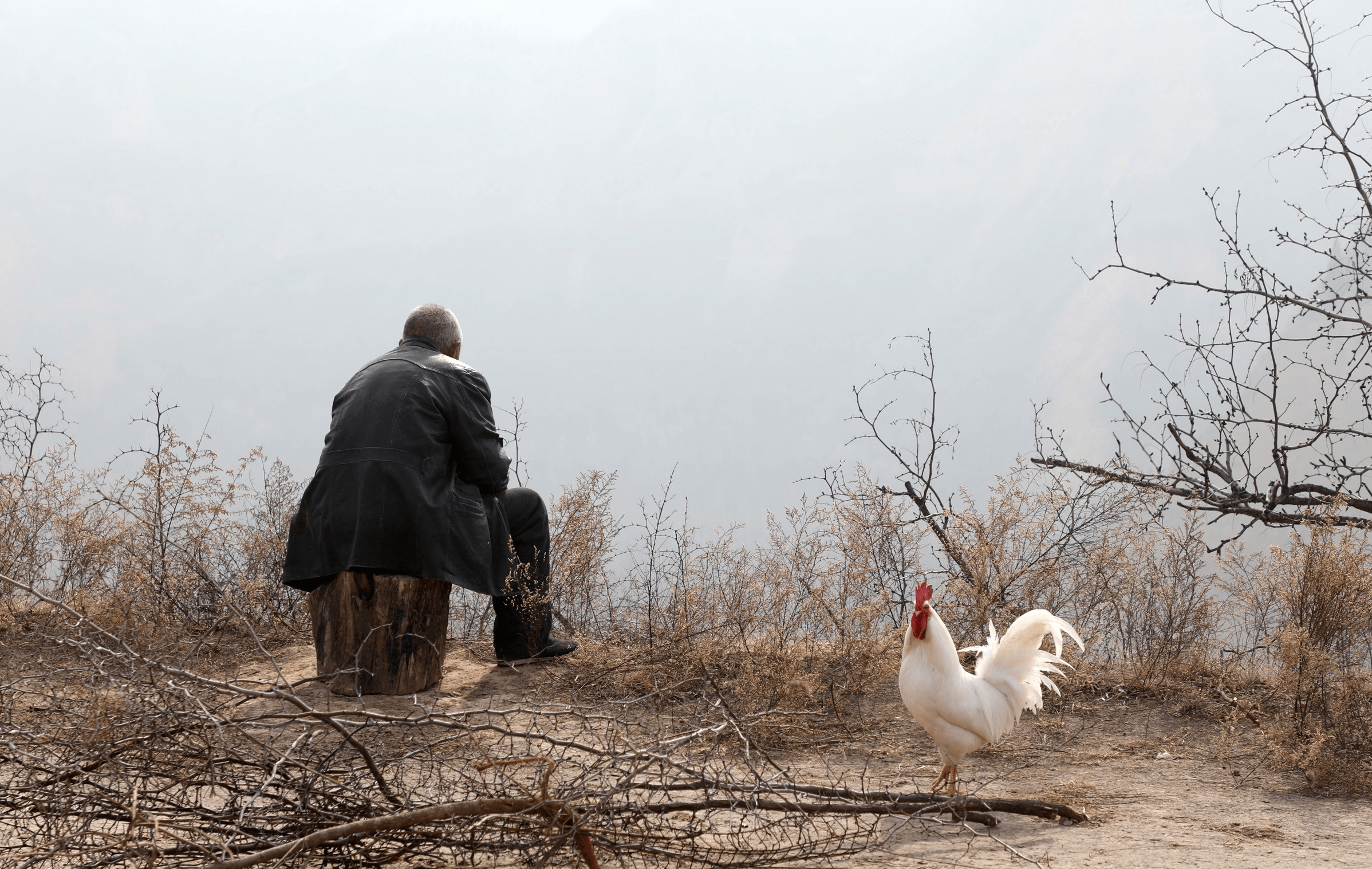

恩格斯曾说过:“歌德是最伟大的德国人”。时隔十年,又是一个雾蒙蒙的下午,我再次来到歌德的故乡--法兰克福。城市没有过多渲染他,但他却是游客抵达、或者重返的理由。

穿梭在老城区,时间仿佛按下了静止键,不期然邂逅不同历史时期的文化遗存,以及不同语言、不同面孔和服饰的人。一群年轻人又唱又跳,歌声、笑声随着舞动的韵律,洋溢着青春的气息齐刷刷打在有点寂寞的广场,打上一排排金色的橡树上,散发出湿润而森然的芳香,为深秋清冷的空气披挂上一层暖阳,一丝明媚,由近到远,由深至浅,在黑森林映衬下,幻化出一幅海市蜃楼般的美茵河。

转身望去一路之隔的“徕卡画廊”,静静矗立在街边,仿佛一部不动声色的时光机,灰飞烟灭间,吐故,纳新,须臾,不朽,浓缩了这个城市的全部印象。向左,300多家银行高地打造了欧洲金融中心,尽管“西德经济的总发动机”德意志银行一度烽烟四起,导致其抗衡华尔街一家独大的梦想化为泡影,但丝毫没有影响这个城市的消费主义时代的生活景观,一栋栋楼拔地而起,静静地长高,一系列响当当的“德国制造”推陈出新,一个个世界名品店吸引着顾客……泛娱乐文化的当下,时代气质和世道人心几度沧海桑田,把右边这座富于历史、地理、文化双重烙印的老城古风慢慢吞噬。

“徕卡画廊”拐过去,进入安静的小巷深处,歌德故居就坐落在大鹿沟街23号,一幢巴洛克晚期风格的四层楼建筑,美名“三把七弦琴”。

故居比传说中的更加富丽堂皇,设施和家具基本维持了巴洛克艺术风格,二楼“北京厅”是招待贵宾、不定期举办活动的地方,装饰风格迥异,大红的帷幔和座椅,精致的中国壁纸和陶瓷花瓶,洋溢着浓浓的中国风……路易十六风格的走廊里,精致的天文钟在摇摆,房间里张贴着歌德出生当天的报纸,陈列着其母亲的针线盒,还有其父亲收藏的逾二千本书籍、名画古董,钢琴上仿佛留有少年的余温。在《诗与真》里,歌德详细记述了“随着午夜12点钟声的敲响”,他在小楼呱呱坠地。遗传了父亲的严谨、母亲的风雅,在优渥的环境中,他和妹妹幸福地长大。“日月星辰尽可以安安静静升起又落下,我却再也分不清白天和黑夜,周围的整个世界全给抛在了脑后”,手握一千七百多封信,长大的少年踏着高筒马靴,身着黄背心和蓝色燕尾服,也是在清冷的深秋,从阁楼上一间面朝街的小屋子出发归来,咯吱咯吱的地板声敲打着少年恋爱的小青春,传递出德国浪漫主义诞生的最早节拍。万籁俱寂,月华如洗,窗户旁的这张斑驳的书桌上,安放的那杯残酒,那本老书,那张剪纸倩影,还有那一叠书稿,写满了少年的情感密码。

一叠书稿里,是《少年维特之烦恼》,一句“我返身,发现了一个世界”横空出世,令世人追捧。那时节,弗洛伊德把自己的精神分析学说归功于歌德;尼采视歌德为图腾;瓦尔特·本雅明梦见歌德,醒来后激动地泪流满面;拿破仑的将军们即使征战途中仍人手一本“维特”,连拿破仑也声称自己至少读过七遍“维特”……

一叠书稿里,是席勒一直督促歌德写的《浮士德》开篇。摊开的书稿上,胶着两个天赋异禀的灵魂,那个一贫如洗、时常被歌德救济的席勒,那个卑微不曾仰视的年轻生命,终将在这间阁楼里,找到了心无旁骛的安舒与自在。

一叠书稿里,因为席勒的去世,从此再没有多添一笔。歌德从出任魏玛大臣后没有再回去故居,面对席勒去世他长达二十多年里缄默不语,人们无法理解,更猝不及防的看到,歌德在完成了《浮士德》的第一部后,只身来到埋葬席勒的乱坟场,捧起一个个遗骨长久对视,艰难辨认着故友……这位孤独的老人将遗骨带回家中,仿如回到法兰克福的故居,晨钟暮鼓,朝夕相伴……后来歌德亲手为故友做棺柩、选墓地、安葬,直到去世,如愿葬在好友身边……这也许是泾渭分明的德意志的另一面,深沉,长情。

爱情滋养了少年的远方,友情赋予了歌德沉静和内省,而天赋和努力成就了歌德在德国文学史上的巨擘地位,尽管后人一直在努力,却从未被逾越,更因其“像太阳一样明亮”的精神气质,影响了一代又一代人,以至于因他的去世,整个国家沉浸在悲伤之中。一个时代结束了。人们说,歌德之后,再无歌德。

德国著名哲学家、数学家、思想先导莱布尼茨说:中国文化是世界上最伟大的文化之一。晚年歌德受其世界文化观影响,不断反省原生文化,并对中国产生了浓厚的兴趣。有一天,他兴奋地告诉秘书艾克曼:“中国人在思想、行为和情感方面几乎和我们一样,使我们很快就感到他们是我们的同类人,只是在他们那里,一切都比我们更明朗,更纯洁,也更合乎道德。他们还有一个特点,人和大自然是生活在一起的……月亮是经常谈到的,只是月亮不改变自然风景,它像太阳一样明亮……正是这种在一切方面保持严格的节制,使得中国维持千年之久,而且还会长存下去。” 并由此认识到:“我们如果不跳出周围环境的小圈子朝外面看一看,我们就会陷入学究气的昏头昏脑……”六十多岁的歌德早已被那个时代尊称为圣哲,比之当时的“欧洲中心论”,他超前的世界文化观使其思想及作品更具旺盛的生命力,而绵延不休。

但歌德一辈子未曾涉足中国,他更不会想到,时光流逝,二百多年后,中国高密走出一位叫莫言的作家,站上了诺贝尔文学奖台上,站到了他的故乡。而他们对原生文学属性的形成观如出一辙。

歌德在晚年回忆说:“如果问我哪里作为我童年的摇篮更舒服,哪里的社会与我的思想更接近,哪里最符合我诗歌中的诗意,我只能说,没有一个能超过法兰克福的。”

莫言曾说过:“一个作家写作,应该有自己的一块故土,建立属于自己的文学王国,可以一辈子只写一个小地方,但这个小地方,在某种意义上应该代表国家。”

莫言站到了法兰克福的议会大厅,如歌德认知的那样,他以中华民族“更明朗,更纯洁,也更合乎道德的方式”,将贝多芬和歌德的故事、红高粱的浓烈传奇娓娓道来……那一刻,他像初升的太阳一样散发着光芒,柔和而笃定,明亮而不刺眼,静静地,静静地打在美茵河。

繁华阅尽,俯仰流连。智能网联踏浪前行中,游客从故居的点点滴滴依然感受到过去二百多年的积淀,感受着两个伟大的文人把“狂飙突进运动”的光芒从这里照亮德国,照亮欧洲。周而复始,生命如初。

作者:李晓红中国金融作家协会会员,省、市作家协会会员。供职于深圳金融机构,多篇文章曾获全国奖;文章发表于《光明日报》《南方日报》《深圳特区报》《大公报》等文学期报刊及客户端。责编:思向