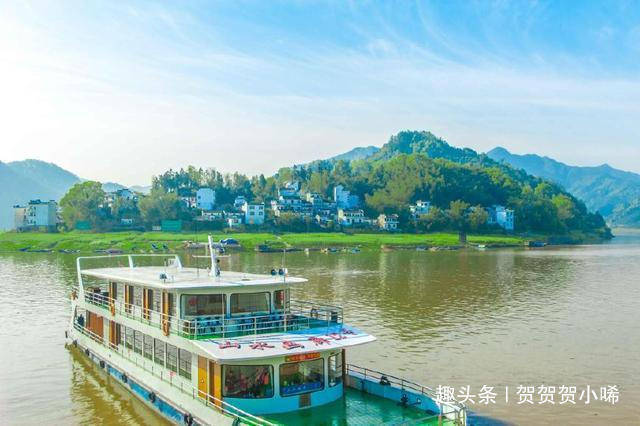

在双阳区鹿乡镇最南端,有一个名叫黄家村的小山村,该村三面环山,风景秀丽,省级贫困村的帽子,曾一度让小山村的风景黯然失色。但随着一支队伍的进驻,一系列项目的陆续上马,诸多贫困户迅速走上脱贫致富之路,到2018年年底,该村的36户贫困户60人全部脱贫。

近日,记者走进这个静谧的小山村,映入眼帘的是一幅幅乡村美景:整洁的村庄风景怡人,道路平坦四通八达,新建的瓦房宽敞明亮……一切都显得那么宁静、祥和、幸福。

转思维搞起种养结合

说起黄家村的“脱贫记”,绕不开一支队伍——双阳区畜牧业管理局驻村帮扶工作队。2016年4月,以该局办公室主任孙海峰为黄家村驻村第一书记的帮扶工作队,在短短几个月的时间里,因地制宜地为该村制订了脱贫方案。“黄家村人多地少、土地贫瘠。为了培育脱贫产业,我们开始引导村民依靠房前屋后空地,走养殖和种植的脱贫之路。”孙海峰说,在挨家挨户“唠嗑”过程中,一个突出的问题摆在了大家面前。过去,黄家村村民主要种植水稻、玉米,部分家庭会养几只鸡、鸭、鹅。全村715户居民,养猪、养牛、养鹿的不到20户。对于大部分村民来说,贸然上马养殖项目有一定风险。

面对这一实际情况,驻村帮扶工作队积极发挥资源优势,定期组织专家团队进村讲解养殖知识、传授养殖技术,推广脱贫成功案例……2016年,黄家村从扶贫项目资金收益中划拨5.54万元,为有养殖能力的23户贫困户购买了46头仔猪和69袋饲料。当年,出栏的猪为每户增收8000元至10000元。帮助27户贫困户栽了350棵龙丰果树,2020年进入盛果期后,为每户增收1500元左右。

记者走进脱贫户姜连芝家,只见园子里种着果树,后院还养着一群土鸡。过去,独居的姜连芝年收入仅几千元,自开展多元化庭院经济后,老人在家门口就实现了增收。“我身体不好,每年养20多只笨鸡,现在每只笨鸡已长到了5公斤,等出栏时能卖到100元一只。仅这一块就能多挣2000余元,加上果树收入、集体分红等,一年咋也能挣六七千元。”姜连芝感激地说,村里帮她家翻新了房子,手头又有了存款,生病还有医保……心里是越来越有底,日子也是越过越有盼头了。

助发展致富经送到家

煦暖的阳光下,脱贫户朱敬州像往常一样,正用玉米面喂猪、喂鸡,见它们吃得欢,朱敬州的脸上露出欣慰的笑容。在他家干净整洁的院子里,两间新修的瓦房格外显眼,西南角的猪圈里,4头大白猪长势喜人。院子中央是一个鸡舍,几十只鸡正在觅食。

见到记者进院,朱敬州放下手中的活,热情地请记者进屋,坐在炕边和记者说起他家的变化。朱敬州家是2016年建档立卡的贫困户,孩子上学,妻子患有乳腺癌。“过去,家里就是种玉米,年年收成都不太好。每年辛辛苦苦忙一年,到手的钱还不够供孩子读书、媳妇看病吃药用的呢。”朱敬州说。

“自从俺家被确认为贫困户后,驻村干部多次上门跟我谈心。得知我有打工和养殖的念头后,他们便安排我到村上的矿场做工,还发给我2头仔猪和15棵龙丰果树。”朱敬州说,驻村第一书记孙海峰告诉他,仔猪、饲料、养殖技术等都不用他操心,他只负责喂养就行。

没了后顾之忧,勤劳能干的朱敬州立马行动起来。修围栏、垒猪圈、学技术……在他的悉心饲养下,2头猪如期出栏,卖了1万元。养殖加打工,朱敬州家一年就摘掉了贫困户的帽子。尝到养殖甜头的朱敬州,今年全身心搞养殖,又托孙海峰买来4头仔猪和60只鸡苗,到今年年底仅养殖一项就能创收3万余元。“人到中年,脱贫之后又住新房。说实话,这样的日子以前做梦都没有想过。只要人勤快,致富就有希望。”朱敬州灿烂地笑着。

如今在黄家村,脱贫户在扶贫政策和惠农政策的支持下,在驻村帮扶工作队的帮扶下,住上了新房,发展了产业,收入逐年增加,满心欢喜地走上了致富之路。

兴产业脱贫底气十足

“贫困户脱贫,单靠输血式扶贫不是长久之计,还得靠项目拉动、产业带动。”孙海峰告诉记者,为切实壮大村集体经济,实现贫困户稳定长效脱贫,近几年,黄家村通过“企业+互助资金+建档立卡贫困户”的模式,将130万元扶贫项目资金入股到3家驻村企业,每年以股份分红的形式,支持贫困户发展种养殖项目。“2016年分红11万元、2017年分红13万元、2018年分红15万元、2019年分红19万元,其中村里无劳动能力的贫困户每户获得1000元至3500元不等的分红。”孙海峰说。

在村干部和驻村帮扶工作队的统筹规划下,黄家村的扶贫项目资金更像“扶贫+助贫”基金,除了输血式帮扶无劳动能力的贫困户外,更多的是以“钱生钱”的形式,为该村的集体经济发展和贫困户稳定长效脱贫储备发展资金。2020年,黄家村又将剩余的扶贫项目资金投入到吉林鹿业生物科技有限公司,年底分红收益有望达到8.5万元。与此同时,驻村帮扶工作队还积极与“鹿业生物”公司洽谈,并成功达成了合作项目,即由“鹿业生物”出技术、出场地,村里出资建设10栋大棚,用于种植灵芝。该项目预计年可营收35万元,纯收入可达10万元。

正如孙海峰说的,扶贫项目资金入股企业,除了可以 “养金鸡”“下金蛋”外,还为有劳动能力的贫困户找到了新工作。近两年,在驻村帮扶工作队的协调下,陆续有30名贫困户走进企业,就近成为“上班族”。在吉林鹿业生物科技有限公司梅花鹿养殖基地,昔日的贫困户左守田正在打扫鹿舍,看到记者进到院内,热情地上前打招呼。“我的身体一直不太好,无法从事重体力劳动。每天按时过来喂喂鹿、清理一下鹿舍,活儿不累又不耽误照顾家,一个月还能挣2000块钱。”左守田心满意足地说。

换新颜景色越来越美

“家家都喝上了自来水,贫困户翻新了旧房子,院子里还种满了果树,工作队还帮忙修桥铺路,大家的日子越来越好。”聊起家乡的变化,72岁的脱贫户贾胜冬笑得合不拢嘴。贾老汉说,黄家村地处山区,道路崎岖不平。冬天道路结冰,更是进出两难。驻村帮扶工作队进村后,针对该村饮水困难、道桥破损等状况,积极争取各项资金和企业援助,让昔日破败、落后的小山村越变越美。

2016年4月以来,驻村帮扶工作队多次联系双阳区扶贫办、区财政局等部门,先后争取到各项资金1200万元,陆续完成了23项基础设施建设,其中包括安全饮水工程,实现全村家家户户通上自来水;修建2公里水泥路和2座桥梁,解决村民出行难问题;铺就10公里砂石路,维修全村的田间作业路,解决了村民秋收运输难题;为26户贫困户实行危房改造、新修1000平方米的文化广场、重新修建标准化村卫生室……

村集体经济壮大了,基础设施更完善了,村民增收机会多了,村民的腰包“鼓起来”了,村里的环境越来越美了,村民也有了更多的幸福感和获得感……

来源:长春日报

编辑:丹琦