作者:胡啸

天地遥远,血色夕阳。我走在浩瀚的大漠沙海上。

无垠的四周鲜见人迹,无边的大风时常从高低处掠过,卷起千层沙浪,一个个又一个个沙丘,被风推开去、推开去……直至天边。沙浪柔美而绵亘,长天雄浑而辽阔,沙海像是天地间退潮而去的大洋,壮丽之极,苍凉之至。

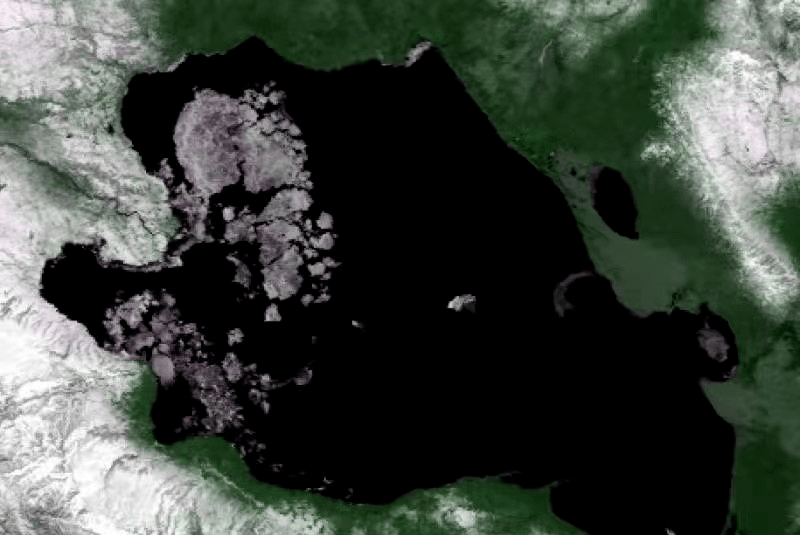

这里是鸣沙山——西接塔克拉玛干大沙漠,东连大戈壁滩的鸣沙山。

我是从无人处进入沙海腹地的。之所以这样做,是想体验沙漠的究竟。

现在,我站在高高的沙山上,眺眼望去,波纹似的沙痕,刀棱似的沙脊,风起时的满天黄沙遮天敝日,能让人梦回一片混沌的洪荒时代。

沙漠好看,却很残酷。行进在这样的沙海里,人的眼前除了黄色之外,就看不到一点绿色,听不到一句鸟鸣,更闻不着一缕花香,尤其感觉不到一丝水气。人走到哪里,热浪便席卷在你的周围,蒸腾着你,包裹着你,让你的每一滴水分都消失在沙海里。

这情景,使我想起了“风干”。有资料称,如果一个人徒步穿行在沙表温度达720C的沙丘中,那么不出几个钟头,人就会倒在沙漠的热浪里,就会变成一具干缩的木乃伊。

跨下的这匹骆驼倒不觉得干渴似的,他的眼睛大大的,很洁净,看不出西北大漠生灵一丝一毫的狠劲,温驯而善良。他对于这样的跋涉,似乎毫无怨气,四只蹄子坚实地踏进沙窝前行,节奏始终如一,我和他这样如履平地行进在这一片静寂的沙海里。

如果有人从高天上俯视而下,我和骆驼肯定一如大漠里两只小蚂蚁,在天地间一点点地移动着,象一个小小的分号。

这境地让我和骆驼变得亲近起来。听说,骆驼和人一样,渴望友伴,害怕独行。于是,人与牲畜间得以沟通。我哼着小曲,他偶尔背过风去打一个响鼻。在荒芜中,我们两个生灵各得其乐,互为响应。

叮零……叮零……清脆而又悠远的驼铃响了起来,象沙山上沙粒流淌跳动的音符,象沙海里沙浪连绵起伏的韵律。

叮零……叮零……

沙漠里的骆驼客告诉我:在沙漠里赶路有了驼铃声,就不会那么寂寞,那么孤单。然而,此时我却很怕听这震人心魄的铃声,在这空旷的大漠里,一声又一声的铃声,听上去是那么的寂寥,那么的弱小,那么的无奈,一如现在天涯孤旅又遭遇干渴的我,无助得很。

我是渴了,渴得浑身的血液都快凝固了,嗓子在冒烟。没有汗,皮肤上的水分来不及成汗珠就被蒸发掉了。

胡扬树暴裂开来枯干的胸膛,风一吹过,发出啪啪的响声,似着了火。这胡扬看上去残枝败干,干得只剩下一张皮,站立在风沙大漠里,象一具骷髅。

其实,它就是树的骷髅。

这时候,难得一见的沙海景象在我眼里已是视而不见。

我想起了这几十年来我所遇见的所有的人们。亲的,疏的,远的,近的,一一浮现。

我其实已经不在意远近亲疏,爱恨情仇了。我现在只记得他们的音容笑貌。然而,他们都在远方。

此刻,只有我,还有骆驼,在大漠里。

现在,我才真切地感受到人群世界已经离我很遥远。当落入沙海无边的寂寞之后,我终于清醒地感觉到,自己现在是多么地简单,纯洁。我贪婪地流连着这几乎空无一物的沙漠里的一切,那怕是享受到一丁点沙漠世界赐予我的色彩,声音和味道,于我都是一个莫大的满足与幸福。

我不能奢望大雁从空中飞过,那怕是一只麻雀从我头顶鸣飞也好。

然而没有。

但是这种设想却让我快乐,这种因期盼而生的喜悦在我心底涌出,很快在我的全身心荡漾……

也许罢,也许只有到了沙漠这种生命及生命资源稀缺的地方,人才能真正理解出生命存在的意义罢!

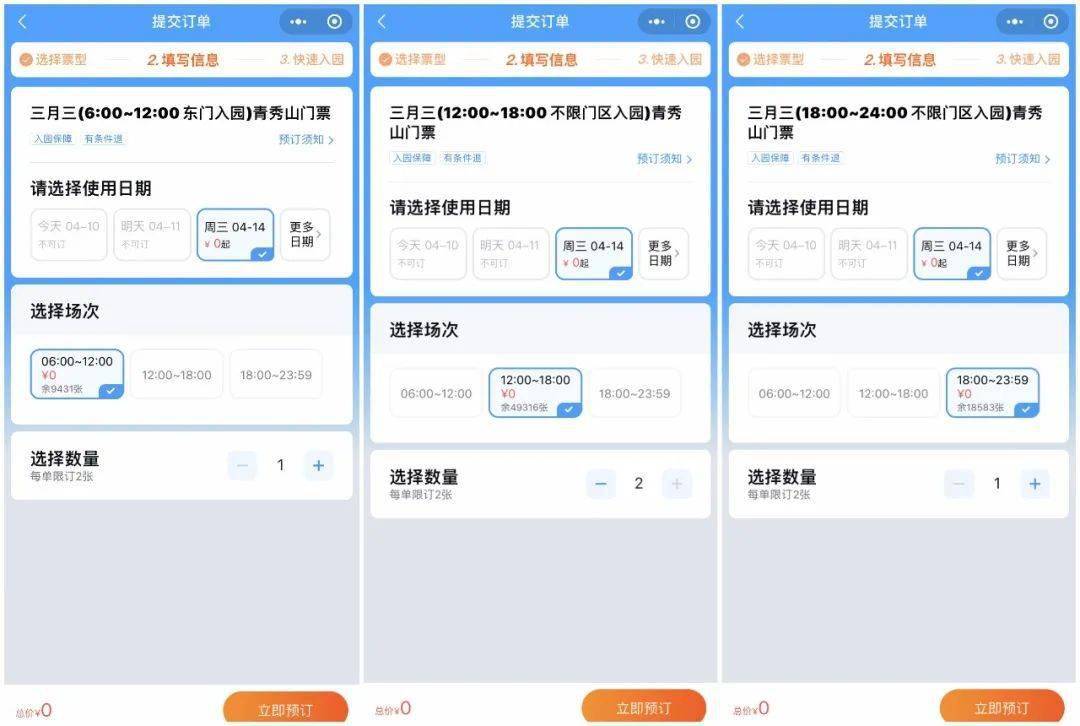

天色暗下来,月牙泉到了。

远处,人影幢幢。我惊喜,骆驼也加快脚步,一路小跑。

这是怎样的一眼泉水哟!

初升的新月一样的弯,古老的碧玉一样的绿,一泓千万年前来自地底深处喷涌而出的清泉,象婴孩般稚嫩地依偎在鸣沙山的怀里。

有人说,月牙泉是沙海鸣咽的泪珠汇聚而成的,她给过无数古往今来的征人旅者以生的希望,就连她的碧波映在天上又反射到沙地上的海市蜃楼,也能给人以前行的希冀。那么:这是一个人迫求一生眼见无望却突然实现的一个梦想;这是一个人走过浮华历尽磨砺却突然换来的一片宁静。

旅人们惊喜地从泉边走过,满足而饥渴地欣赏着这一泓如月的清泉。

泉水清澈而深邃,冰凉。似天上的女儿星星一样的眸子印照在人间,在沙海里注目沉思;

浓荫四周,点缀月牙。如人间的女儿花枝一样的睫毛,将泉眼装饰得秀丽端庄,光华四射,给人带来生命的生机。

月牙泉曾经喧闹过,寂寞过。

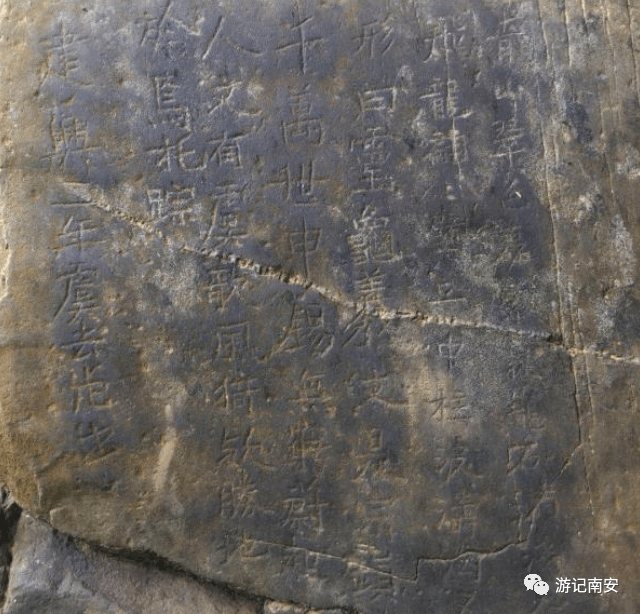

水深水浅之间,她阅览了两千多年的世事纷争。从秦到汉唐,铁蹄过处,生灵涂炭。羌人,月氏和号称有控弦之士三十万的匈奴人,也都在月牙泉边饮过战马。如今,一切都随风飘逝,甚至,有整个民族都远行了……

然而,月牙泉依然明澈,却又象哲人,高深莫测。

泉边的牵驼人说:大风起时,能听到远去的金戈铁马的交响,那远去的鼙鼓咚咚,战刀唰唰,能听得出血腥来,让人揪着心……

现在,月牙泉用她那美丽的眼,在注视着我,在注视着历史,水波潋艳……

已是夜晚,高天上的明月,从远处的沙山顶上升腾起来了,大地洁白。宇宙明月,人间月牙,洁白映洁白,交相映衬。

风静了,水白了,世界一片皎洁。

放眼望去,洁白的光华下,黄沙连绵的沙丘之海,银白月色象白俊马群一样驰骋,忽隐忽现。

天穹下,似有一片泛着白光的海,苍苍茫茫。

——这应该是上天的恩典了。

人是应该感激自然界的恩德的。

可我听说,鸣沙山已经不似当年的那座山,月牙泉也已不似当年的那眼泉。

确切地说,鸣沙山已不再那样鸣沙,月牙泉已不见那样丰盈。

我很心痛,是心尖发紧的那种,疼。

回兰州的戈壁滩的路上,我一直琢磨着我的行走路线:从沙海走向甘泉,现在,又离开甘泉走入沙漠。

这难道是巧合了此山此泉的变迁?

这难道不是天堂飘落下来的一句箴言么?

楼兰古国,远去了?

作者:胡啸

笔名:一望无,央媒资深媒体人

著有散文集《一望无》

朗读者:彦磊

江西广播电视台主任播音员

江西省十佳播音员提名

江西省普通话测试员

全省两会播音员

摄影:万物生

央广网、江西新闻广播《枕边阅读》

联袂出品