■邱汉章/图文

世界这么大,遍地都是金色的“凤凰”,真人小小的身子,也是无法找到容身之地的,这叫“无立锥之地”。我没有资格做真人,所以还有“夹缝”可容身,还苟活着。我常感到自己可容身的“夹缝”太小,几乎令人窒息,所以老跑到野外去呼吸所谓的新鲜空气,实际上是为了拓宽自己的精神空间。

我习惯于这样一种生活:一有空闲,就跑到野外去,致身于青山绿水而留连忘返。有个90后小青年天真地对我说:“常常要出去,哪有怎么多去处呢?”这个小青年的话很有道理。附近的山水都去过了,有些地方去过好几次了,“哪有怎么多去处呢?”

如果去过的地方,就不去了,的确会没地方可去了。问题是,许多去过的地方,我常常又去。附近的山水,从二、三公里到二、三十公里远近,己足够我去了。有的地方,隔几天就去,有的地方十天半月去一次,这样反反复复的,也觉得很好。不厌其烦地出野外踏山看水为那般?仅仅是看看山水吗?不是的。应该说是情感的需要,是怎样的一种情感需要呢?这种情感,似乎不容易用文字来表述。如果硬要把这种情感说出来,只能这样说:或许是所谓的被“抛到时代的外面”的孤独感,或许是所谓的被“活埋在时代的里面”的痛苦感,或许是所谓的肩负着无法背负的厚重人生的疲惫感。

近日,我粗略读了一篇关于《红楼梦》人物人性分析的文章,觉得很有趣。该文说《红楼梦》人物概括起来有三种境界:真情、矫情和无情。真情者属于真人如黛玉,无情者属于假人如贾珍、贾琏之流,矫情者属于难做真人又不愿做假人的人如宝钗、宝玉、妙玉等。无情者就别去说了,真情者势必如黛玉般被“抛到时代的外面”,矫情者势必如宝钗般被“活埋在时代的里面”。真情者是自然人,无情者是社会人,矫情者有真性情的一面,但有不像真人那样去死,而是选择活着。矫情者的活着,必然回避不了保全天性与适应环境的冲突,往往在凡尘俗世中如同宿命般地陷入窘困的境地。矫情者,只能执着于人生,痛苦的徘徊在个体与社会的夹缝中,不能完全的真情流露,也不会全然的无情面世,只能在徘徊与追寻中矫情。他们或咬噬着自己、或扭曲着自己、或分裂着自己。社会、家庭、爱、恨、情、愁都是他们抛不去的牵绊——尤其是爱的牵绊,何其厚重!竟使他们不得不面对生活苦心经营,隐忍和接受与他们天真本性格格不入的林林总总。率性的歌笑悲哭全隐忍于他们心间。那个真实的自我他们不会轻易向任何人袒露——甚至向自己袒露。倒不是他们这些人有着惊人的心理承受力,而是那样的时代要求他们去承受这样的惊人负荷。只有务实地活着,在个体与社会、真情与无情之间架起一座其实永远无法架成的桥梁——以他们的自由、爱和梦想为代价!

至情至性的真人,死是唯一的选择;矫情务实活着的人却不得不作出苦苦的挣扎。执着于生命本身的真人只能孤独而选择死;执着于尘世人生的人只能痛苦地活着,忍受着拥有了一切却失却了自我的痛苦,忍受着必须背负而又无法背负的厚重人生。无论生也好,死也罢,除了那“一把辛酸泪”,还能有什么呢?

属于真人的自然人和属于假人的社会人是对立的。矫情者属于难做真人又不愿做假人的人,痛苦地徘徊在个体与社会的夹缝中,有被“抛到时代的外面”的孤独感,又有被“活埋在时代的里面”的痛苦感,还有肩负着无法背负的厚重人生的疲惫感。如果硬要对号入座的话,我可算是矫情者,即有真人的情感又做不了真人,又不原意全然的无情面世,只能到野外去,沉醉于青山绿水,在徘徊与追寻中进行所谓的矫情。

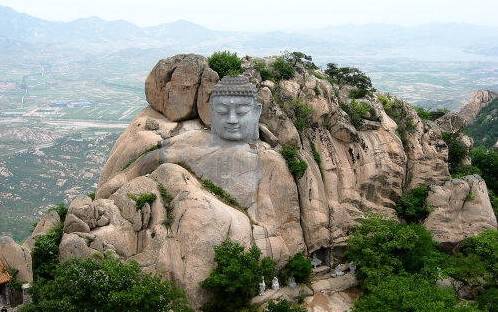

我发现,自己不属于社会人即假人的世界,而我所面对的却是一体化的社会人即假人世界,所以,我常沉醉于的青山绿水。看着远处的青山,我感觉自己能与之融合在一起,仿佛能与青山心灵对话,可暂时忘记尘世的一切,忘记了自己。我知道,我永远都不会是社会人即假人世界的人,也永远不会主动进入社会人即假人的世界内,我对社会人即假人的世界没有向往,也没有兴趣。我内心是这样想的:即使给我机会,我也不会想去做社会人即假人的世界里的所谓行政官员,因为我对社会人即假人的世界的从政没有兴趣,当社会人即假人的世界没有发生改变,没有真正意义上变得适合一个人真正实实在在地做事的时候,进去很难有真正意义上的作为。就是社会人即假人的世界的体制本身很好,我其实也没兴趣。我常有孤独感,感到几乎只剩下我一个人依然是社会人即假人的世界外的人,并且喜欢社会人即假人的世界外的生活,而周围所有的人都已经成为社会人即假人的世界内的所谓骨干力量,即使身在社会人即假人的世界之外,都心向往之于社会人即假人的世界之内,拼命往里钻,深怕社会人即假人的世界不接受,深怕自己被社会人即假人的世界疏远,这让我感到压抑窒息,让我感到无所适从,让我感到心底忧闷,让我感到没有空间。我不是社会人即假人的世界内的人,也不可能成为社会人即假人的世界内的人,因此,我与社会人即假人的世界内的人不会有共同的语言。我记不清楚社会人即假人的世界内的人的眼睛和鼻子是怎样的,也记不得社会人即假人的世界内的人说了什么自以为得意的废话、假话,我只能到野外去,沉醉于的青山绿水。

写到这里,我很自然地想到了李白《独坐敬亭山》诗句:“众鸟高飞尽, 孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山。” 这首诗是李白离开长安后,经过了长达十年的漫游,来到今天的安徽宣城时所写。 “众鸟高飞尽,孤云独去闲”,流露出孤独之感。天上众多的鸟儿高飞远去,无影无踪了;连仅有的一片孤云也不肯稍驻片刻,独自远远地飘走了,山中显得格外幽静。 “相看两不厌,只有敬亭山”用浪漫主义手法,将敬亭山人格化、个性化。他久久地凝望着幽静秀丽的敬亭山,觉得敬亭山似乎也正含情地看着自己。他们之间不必说什么话,已达到了感情上的交流。实际上,诗人愈是写山的“有情”,愈是表现出人的“无情”;而他那横遭冷遇,寂寞凄凉的处境,也就在这静谧的场面中透露出来了。李白对当时社会的弊端已经有了相当深刻的认识,清高傲岸的性格使他无法容于现实,于是他的孤独感越来越强烈,愤世嫉俗的情绪与日俱增,他只好向大自然去寻求慰藉,寻觅知音,这首诗表现的正是这样一种心情。可见,李白不是社会人即假人的世界内的人。李白是真情者还是矫情者呢?硬要对号入座的话,李白可算是矫情者。

还死皮赖脸地活着,显然够不上真人的境界。我不厌其烦地出野外踏山看水为那般?在青山绿水中徘徊与追寻的所谓矫情又如何呢?千百年来的人性是相通的,矫情者属于难做真人又不愿做假人的人,痛苦地徘徊在个体与社会的夹缝中,有被“抛到时代的外面”的孤独感,又有被“活埋在时代的里面”的痛苦感,还有肩负着无法背负的厚重人生的疲惫感。正是矫情者的情感需要,我才常到青山绿水中去所谓散散心,用当今时髦的话来说,叫做自我心理调节。 (2010-10-29)

【作者简介】邱汉章,系大埔县老区促进会常务理事,梅州市作家协会会员,梅州市诗词学会会员,广东省陶行知研究会常务理事,杨应彬同志著作《小先生的游记》再版序言二的作者,广东省源流杂志特约作者(2013-2014年“十佳特约作者”、2017-2018年“优秀作者”、2019-2020年“优秀作者”,2019年梅州市革命老区宣传“特优”通讯员),现服务于大埔县长寿文化研究会,2019年梅州市楹联学会副会长(大埔分会会长),2018年大埔诗社理事。