文丨丁丽萍

沿尤尼街自东向西,进入纽约的斯克内克塔迪市,在第三个十字路口,与之交叉的那条南北街叫迪安街,它大约有一英哩长。

南起迪安街第三个路口,与其交叉的是普拉姆街,在那个十字路口的右上角,有一栋外墙被漆成酒红色的老屋,那是一栋两层带地下室的全木结构建筑,那曾是我们的家,它是我和先生有生以来拥有的第一份房产,它建于1897年。我们搬进去后,我为它取名“小红屋”,我们在那里度过了许多美好难忘的时光。

“小红屋”呈东西向,正门朝西,地址是迪安街1098号。它的左右两侧,各有一棵又粗又高的枫树,据说它们已有百年树龄,但它们依然生机勃勃,枝繁叶茂。夏日,它们浓密的枝叶为小红屋遮阳,深秋,那五彩缤纷飘落下的叶子,给前院的草坪铺上了个花地毯,孩子们喜欢堆起那些彩叶,在里面滚爬疯闹。

其实迪安街两侧的人行道上有多棵这样的枫树,它们株距不等,大部分的主干都要有三人拉起手才能抱过来。这些百年老枫树见证了迪安街,甚至是整个斯克内克塔迪市的兴衰。

在纽约注册的通用电气公司,成立于1892年,它在斯克内克塔迪市设厂并兼作总部。在鼎盛时期,它的雇员曾有三万多人,那时,斯克内克塔迪市的人永远不用担心找不着工作,大部分人家都是一家三代在通用电气公司工作或工作过。可自1974,它把总部迁移到了外州,并到国外设立工厂来生产它的大多数产品,使这里许多的人失掉了工作,从那时起,斯克内克塔迪市就逐渐由盛而衰敗了。我们搬来时,据说,迪安街已经衰落得大不如从前了。

萝丝是我们的近邻,她家是迪安街上最老的住户,那时她人已有八十好几岁了。她家的房子也是两层带地下室的木质建筑。她家院落很大,春夏秋季,我出门散步常会看到萝丝在院子里整理她的花草。每当看见我,她会停下手里的活儿,与我打招呼,有时还会闲聊几句。她告诉我,她的丈夫是通用电气公司退休的。不过,说实话,在那里住了那么些年,我从没见过她的丈夫。他们有两个儿子,都住在本市。

一次我带着小女儿散步,见到萝丝,她说:她儿子们小时候的迪安街,下午放学后或是周末,满街都是孩子们在玩。“可你看现在,这街上,你们家的宝贝连个玩伴都没有。”最后她满脸同情地加上一句。

是的,我们所住的那段迪安街上,还真的没有一家有学龄儿童的,这是我俩的失误,我们买“小红屋”前没有考虑到这个因素。

不过这不是个什么大问题,因为我们平时并不从正门出入。我们的独立车库,建在后院的最东边上,面向普拉姆街,人从后门进出才是最方便的。在普拉姆街上斜对面的那户人家有两个小女孩,还有更近的另一户,有侄女寄养在她家,那位姑姑是非裔,在一所学校里教西班牙语。这三个女孩与我们的小女儿岁数相仿,孩子们相熟得快,还没等我同前后左右的邻居熟悉,她们就已经成了一天不见就想得慌的玩伴了。

说到孩子的玩伴,不能不提小女儿上小学的事。美国是个很开放的国家,同时在许多方面也是十分保守的。我们所在市的公立学校的小学,学制是幼儿园到五年级。那时幼儿园班的孩子只上半天,分上午和下午两批。这种安排,是很久以前,按照当时妇女不兴出去工作的年代设置的。时代变迁,现如今,普通人家,养家糊口需要夫妇都工作才行,可听说直到今天,有的学区还在沿用这套老掉牙的规矩办学。

因为我俩都在全职工作,经过权衡,我们选择让她进附近一所天主教会办的私立学校,那里的幼儿园班是全天的,还可以另交费上它的学后托管班。后来我们发现,那私立学校实在是不适合我们的小女儿,这是后话。

斯克内克塔迪有个市立国际实验小学,它的幼儿园班是全天的,学校有免费的学后托管班。它每年从全市招收48名新生,招生的办法是抓阄。家长如果想让孩子上这所学校,就要在最初给孩子注册上学时,一起填个申请表交上去。开学前学区教育局会以书面形式通知家长抓阄的结果。我们接到的通知上说,我们小女儿在等候名单里排第三十二,这种名次能进那所小学的希望非常渺茫。

事情有时会在你不经意的情况下发生变化。在第一学期快要结束时,我们接到那所实验小学校长来的电话,说等候名单上的名额排到小女儿了,问我们还愿不愿意去。我当时有些奇怪,怎么第三十二名这么快就排到了,是不是学校有问题?我和先生预约了去学校了解一下情况,与那位校长见面交谈后,我们得知,前三十一名的家长们都觉得自己的孩子,已经适应了目前所在的学校的环境了,不想再捣鼓为他们转校了。就这样小女儿在那所教会学校呆了不到一个学期,就转到了斯克内克塔迪的国际实验小学。

后来的事实证明,这是个正确的选择,进那所市立实验小学,似中了个大奖。首先公立学校是免费的,其次那个小学除了设有普通课程外,还从幼儿园就开设西班牙和法语两门外语(其它小学是从二年级开始开西班牙语课的),另外从三年级开始,教育局会派一位以交换形式从中国来的老师去给孩子们上中文课,小女儿就是在那里学会了汉语拼音的。最大的好处是,它离我们家近,只隔有一个街区,步行用不了十几分钟。

转到新学校后,她又多了几个玩伴。说到孩子们,先生也真是为他们操碎了心。他除了深秋继续为他们堆彩叶山,在冬天的大雪天,他会就着后院的斜坡,连堆带挖为他们弄个雪窝,孩子们管它叫“印第安冰屋”。下大雪天,不用上学,他们会在那里疯上半天。他还把家里二楼朝东的一间小阁楼的三壁油漆一新,换上块新地毯给孩子们做游乐室。

最值得一提的是,他曾独出心裁,为孩子们做了个悬空树屋。记的起屋那天,有三位女儿同学的家长过来帮忙推拉,才把那小木屋挂在了后院那棵梣树的一根粗壮的枝干上。特别强调一下,那树屋是带有绳梯来供孩子们爬上爬下用的。

那小木屋被吊上树后,孩子们仅兴奋了几天,就都对它不感兴趣了。有一天,我好奇地问他们为什么不上树屋玩了,有个孩子对我说,那树屋里可能有什么妖怪,因为不管是谁,在里面玩一会儿就会觉得头晕,不舒服。当时,看着那孩子对我说话时,那认真的神情,我差点儿把自己憋断了气,才没有笑出来!好孩子,这世上哪儿会有神马妖怪啊!那还不是因为那树屋是用绳子吊悬在空中,人在里面移动,它就会旋转摇晃,你们那是被摇晕了!

可惜了,那做得门窗齐全,坚固无比的小树屋,孩子们不喜欢!

朵萝茜是我在迪安街时最亲密的朋友。她是我见过不多的几个最少虚荣,最少偏见的人之一。与她交往的那些年,我从她身上学到了许多东西,她使我的眼界更加开阔,使我对这个国家的普通人有了更深层的了解。

那时,她六十多岁,是临近镇里那所高中的一名辅导老师。她很健谈,我俩只要坐下来,就会天南海北聊个不停。她对中国的,亚洲的,非洲的话题很感兴趣, 而我更喜欢听她谈她过去的生活和经历。

她独居,先生于好几年前就去世了。两个儿子,当时一个住在不远的近郊,小儿子离得远,在芝加哥大学教书。

平时,一般是她请我去她家串门聊天。在那里,她会让我帮她把一些她从朋友处收集来的旧牛仔裤撕剪成宽度一样的布条,然后拧成绳状,备她日后用它们来织小块地毯。是的,你没有听错!朵萝茜有一台老式织布机,她会用梭子织布,织地毯!她对我说,坐在织布机前递梭子织东西是她最好的休息。她织出大小不同的地毯,把它们或当礼物送朋友,或捐献给某个慈善机构。

每次我去她家,我俩大部分时间都会是边撕布条,边聊天。她告诉我,她在西弗吉尼亚州的一个小农场长大。结婚后,她曾和她的先生在亚利桑那和华盛顿州住过,她的先生生前是一位心理医生。60年代后期,他俩曾在新墨西哥州的一个公社生活过两年。说明一下,那时的公社(commune)在一些州很盛行,是当时进步青年最向往的生活模式。

她说,她是因为大儿子在这,才搬到斯克内克塔迪市的。她已经退过一次休了,曾经是个职业心理辅导员。搬来后,她觉得闲着无聊,就来了个再就业。

朵萝茜人很开朗,身边有很多朋友。后来因为她,有的人也成了我俩的共同朋友。

她是个心胸非常宽广的人。记得有一年夏天的一个晚上,她的左邻居开趴,有人可能喝多了,把她门前那棵名贵的观赏树拦腰折断了。后来我知道了因由,很为她抱不平,我要陪她去那邻居家,请他们买棵相同的树栽上。她却说:“不用了,等我自己再去买棵回来,你帮我栽上吧。”我说:“你这样不行,他们不会接受教训,下次还会折断的。”她说:“那我再去买一棵,回来栽上就是了,” “到时还要请你再帮忙!”她加上一句,听她这么说,我无语了。

她的那邻居不是家什么省油的灯,据说,过去曾和周边的几家邻居都有过过节。可自从朵萝茜搬来做了他们的邻居后,他家与其它的几家邻里关系都得到了改善,看来人是可以被正能量影响而自我改变的。记得我曾在某处读到过这样一句话:一个人如果专注地盯着一个字去看,你会发现你不认识这个字了。我把它理解成,如果你不去专注身边那些细微的烦恼,你就不会迷惑,幸福和温暖就会奔你而来。如果我能像朵萝茜那样不拘小事,和善待人,就会脱离低级趣味,生活得幸福快乐。

我们搬离迪安街已有些年头了,可我忘不了我们的小红屋。那小红屋里有我和先生亲手粉刷过的墙壁和重新打磨过的木地板;屋后有我们自己动手建起的阳台;后院有我们建的一个小水池,我曾在里面种出过荷花,养过先生带孩子们从中央公园捞来的小鱼;那里还有我们栽的梨树,杏树,桃树,苹果和蓝莓树;有我栽种的各种各样的花草和那对住在我们起居室窗外,那棵云松树上的北美哀鸽;当然了,最令人难忘的,还是那个吊在后院那棵梣树上的小木屋!

我的小学课本上曾有这样一篇课文“夏天过去了,可我忘不了,那一个个清凉的早晨和黄昏……”我把它改为:迪安街已经成为了我的过去,可我忘不了,那一件件有趣的往事!

完成于2021年10月30日,星期六

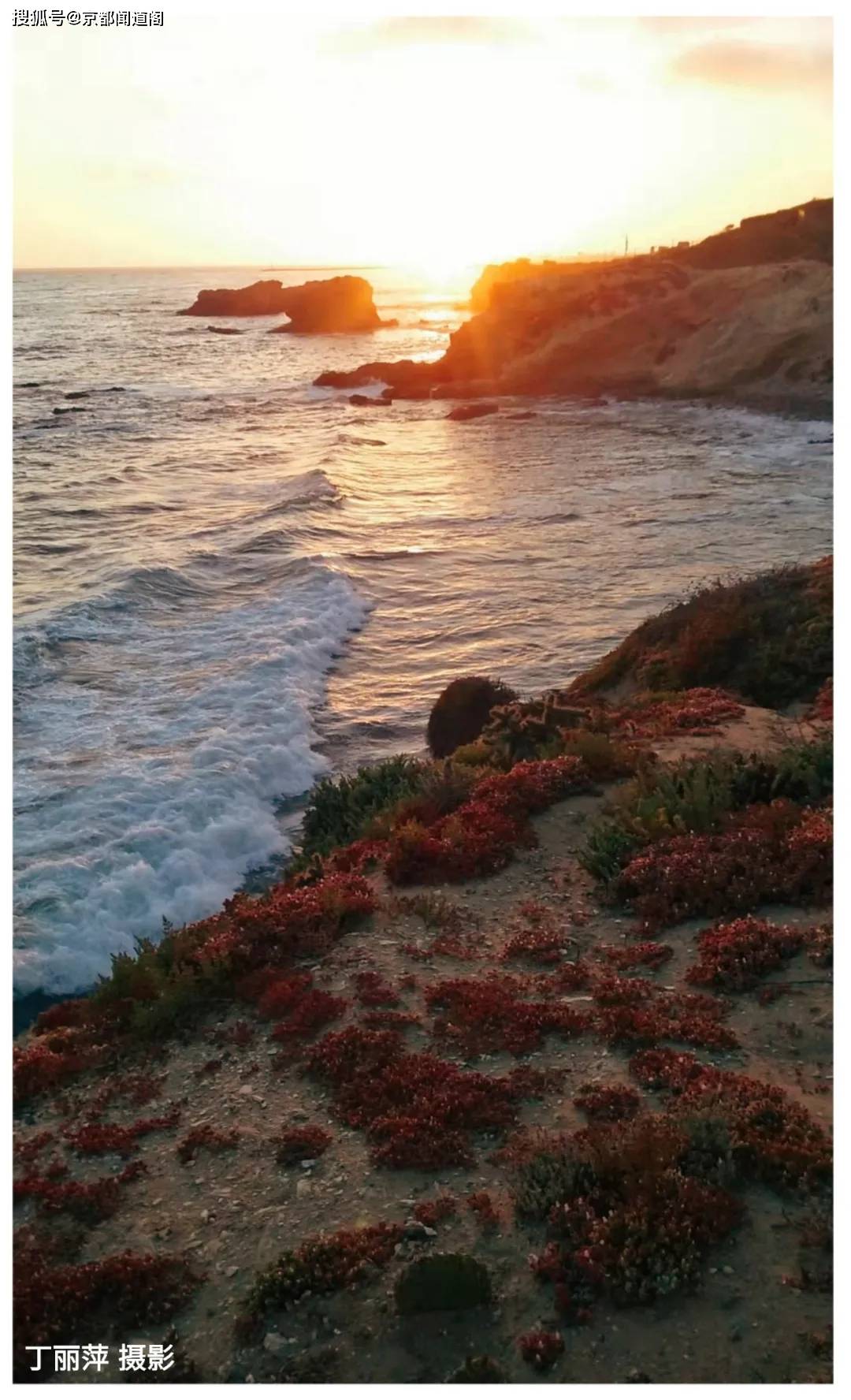

☆作者简介:丁丽萍,女,笔名萍水相逢,山东烟台人,现居纽约上州;于上世纪80年代末留美,曾两次自驾走遍了除夏威夷和阿拉斯加外的美国各州;是一名工作时尽心尽力,闲下来喜欢写写画画,种花弄草的人;文章散见于人民日报海外版(副刊)及其它文学刊物和公号平台。

原创文章,转载请注明作者及出处

编辑:易书生