滕普林(Templin)拍摄 | 王磬

记者 | 王磬 发自德国滕普林

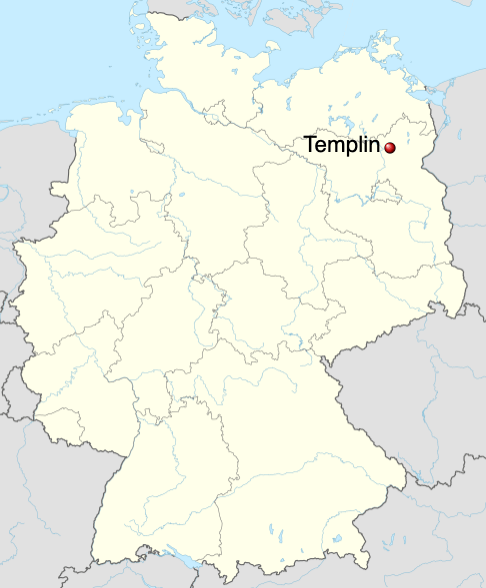

从德国首都柏林往东北方向乘火车,铁轨绵延一个半小时,便可到达滕普林(Templin)。这是一座典型的勃兰登堡州小镇——广场、教堂、还有中世纪就筑起的古城墙——一眼看上去,它与中欧平原上的其他小镇并没有什么不同。但就是这座仅有一万五千常住人口的东德小城,孕育了一位掌舵了德国十余载、也影响了世界浪潮的政治领袖。

滕普林(Templin)在地图上的位置。来源:维基百科

她就是安吉拉·默克尔,被德国人亲切称为“母亲”(mutti)的总理。

四年一度的德国联邦选举刚刚结束,尽管组阁结果仍然悬而未决,但默克尔去留已定。在执掌了德国16年之后,默克尔终于要谢幕了。

这也引发了一场媒体“狂欢”,各种关于默克尔政治遗产的总结一时如雨后春笋。在一个缺乏巨星的时代,默克尔是十分珍贵的存在。人们尝试从她的过往中探寻蛛丝马迹,是什么让她成为了一个能在时代中留下深刻印记的人。

在众多关于默克尔的特写、专访和传记之中,她在东德长大的经历常被提起。柏林墙倒塌以后,一个东德来的女强人,把西德所有政敌都比了下去,带领德国这艘大船稳稳地扬帆向前16年——单是这件事实便已足够让德国社会惊讶。

东德背景常被用来解释一些默克尔的不按常理出牌的举动。最著名的要数2016年难民潮,她力排众议、决定打开德国的大门,除了她的基督教背景和人道主义价值观,还因为她了解那种“想要离开黑夜的决心”。她也时常在政治演讲时主动提及自己的东德背景。

去年圣诞节时德国遭遇了疫情高峰,她反驳那些宣扬“病毒阴谋论”的极右翼势力,强调科学的重要性,“我在东德学习的是物理。在西德,我可能不会这么做。我这样做是因为我很确定,你可以凌驾于很多东西之上,但你不能凌驾于重力之上,不能凌驾于光速之上,也不能凌驾于其他事实之上,这些都将继续有效。”

东德生活到底在默克尔的价值观中烙下了怎样的印记?小镇上的人们又如何看待这位已经出走的巨星?默克尔与故乡的关系是什么样的?大选结束的第二天,我从柏林前往滕普林,试图在历史的现场中为这些问题寻找一点答案。

从东德小镇走出的时代巨星

1954年7月17日,默克尔出生于位于西德的汉堡,父亲为她取名为安吉拉(Angela Kasner)。后来人们都知道,“默克尔”是安吉拉第一任丈夫的姓;他们后来虽然离了婚,但安吉拉仍然保留了这个姓氏。

默克尔的父亲霍斯特·卡斯纳(Horst Kasner)是一位路德教会牧师。默克尔仅三个月大时,父亲就背负着传教任务举家搬迁至东德的勃兰登堡;在她三岁的时候又搬到了滕普林。直到去莱比锡上大学之前,她童年至青年的大部分时间都在滕普林度过。直到两德统一的1990年之前,默克尔生命的前36年基本都在东德度过。

默克尔父亲曾经担任牧师的滕普林教堂。拍摄 | 王磬

那时人们还没料到东西德之间的裂痕将会那样戏剧。让默克尔印象深刻的一幕出现在七岁那年。那是在1961年8月,全家一起去西德旅行。驱车回到滕普林的时候,她注意到森林里架起的刺网和附近出没的士兵。几天之后,民主德国与联邦德国封锁边境,东西德开始了长达三十年的分隔。

那也是默克尔最后一次与居住在西德汉堡的外祖母一起旅行。家人的分离给她带来痛苦,但封闭的东德生活却在客观上塑造了她沉静、内敛的性格。在日后的政坛生涯中,她以不露情绪、不表立场著称。这样的性格让她在扮演各方博弈调停者的角色时格外游刃有余。批评者有时会称她不讲原则、不讲立场,但没人能否认,在一个日益极化的世界里,她在寻求共识、寻求妥协上做出的努力,对这个时代有多重要。

尽管东德的社会生活相对封闭,但默克尔的家庭教育却是十分开放的。父亲在教堂里担任牧师,母亲在学校里担任外语老师,他们非常重视子女教育,常在家里展开思辨讨论,对学校教育也常持批判态度。

不过默克尔对东德的记忆却并非全是灰暗。两德的统一是以东德六州并入西德的方式完成的,这让西德的叙事在德国政坛占据了绝对主流,批判东德成为了某种形式的“政治正确”。默克尔也不例外,她在多个场合都表达过对东德生活的反思与批判。但与那些完全在西德成长起来的政治家又不一样,默克尔对于东德和前苏联阵营的认识显然不止于单纯的批判。

青年时期的默克尔。来源 | 视觉中国

一个常被提及的经历是默克尔精通俄文。她俄语造诣极佳,八年级时就获准参加全国俄文竞赛,而此竞赛当时只有十年级学生才能参加。她获选为俄文最佳女学生,并得到在东西德四处旅行以及到莫斯科旅行的奖赏,正是在莫斯科她买下了第一张披头士的唱片。据档案记载,滕普林曾经是苏联红军在境外的重要军事基地,有不少苏联士兵进出城门,青春期的默克尔便利用那些机会与士兵练习俄语。

语言上的熟稔让她对于俄罗斯文化和社会非常富有亲切感。这也部分反映在她日后担任总理时对俄德关系的处理上。与西方主要国家竭力与俄罗斯保持距离、甚至是对抗打压的方针不同,默克尔治下的俄德关系是多层次的。近年来引人注目的“北溪二号”天然气项目,默克尔不顾盟友美国的反对,与俄罗斯达成协议。除了德国国内的能源需求这个现实考量之外,或许也与默克尔在青少年时期形成的对俄罗斯的微妙态度有关。

今天的滕普林几乎看不到默克尔的痕迹

默克尔在19岁时离开了小镇滕普林,到莱比锡大学攻读物理。她的家人则一直在滕普林郊外居住直至去世,默克尔会利用假期回家探亲。

从柏林乘火车到滕普林只需一个半小时,中间要转一次车。进入小镇的路上有一个砖石砌成的纪念碑,两次的玻璃板上写着一些滕普林人的名字和故事,他们在过去一百年间因包括纳粹在内的几次极权统治而丧生。

滕普林入口的受害者纪念碑。拍摄 | 王磬

今天的滕普林仍然流传着关于默克尔/卡斯纳家族的一些故事,但是不多。

我向镇中心广场旁的咖啡馆老板娘Kate打听,默克尔父亲当年任职的教堂在哪里。她很快地给我写下地址,仿佛这是一个小镇居民全都知道的常识。

游客中心的工作人员Casa告诉我,卡斯纳家族在小镇的西郊有一个房子,但那附近最近已经变成了一个收治心理疾病患者的医疗机构,不对公众开放。

花店员工Nancy则对我说,即使是当上总理之后,默克尔有时仍会出现在小镇上,甚至还在她的花店里买过花,“就像一个普通的顾客那样走进来”。

最近一个上了新闻的事件,是默克尔在几周前回到故乡腾普林,并种了一棵菩提树。滕普林的镇长Detlef Tabbert对媒体表示,默克尔这样做是为了履行她在2019年滕普林授予她“荣誉市民”称号时作出的承诺。植树活动本来应该发生在2020年4月、该镇举行“建城750周年”纪念活动时,但由于疫情不得不推迟至今。

“她有很多荣誉博士学位,但只有一个荣誉公民身份。”镇长称。

“滕普林在过去和现在都是她的家。”总理府的发言人在植树活动之后也表示。

但这其实是默克尔为数不多与家乡有关的公开活动。我翻了翻德语和英语的媒体,发现甚少有关于她出席与滕普林有关的活动的报道——当然,这是一个仅有一万五千人的小镇,公开活动可能本来也不多。尽管她偶尔也会回到小镇上,但更多是以一种日常的、私人的方式,来度假或探亲,为小镇人们茶余饭后贡献一点谈资。

小镇的官员们似乎是到了最近才开始琢磨要把她放入小镇名片的官方叙事上,考虑到她担任总理已经十六年了,这个时长的空白期仍然让来自东方的我感到有些惊讶——带着自己的刻板印象,我本来期待的可能是这样的一些场景:走进小镇的时候,会在入口处看到一个大大的默克尔雕像,或是一个陈列了她在滕普林生活痕迹的展览馆,或是一堆以售卖默克尔周边产品为生的商店。

但是并没有。小镇的入口处是极权时期的受害者名单。在小镇人们的价值排序上,这是比出了一个总理重要得多的事。

我向游客中心的工作人员Casa询问,小镇上有哪些与默克尔有关的公共场所可以参观?Casa摇摇头:没有。她给我发了一张滕普林的徒步地图,有中世纪留下的旧城墙、保存完好的路德教堂,还有附近广袤的森林与河流,但没有一项与默克尔有关。

我又向城市博物馆的工作人员Teresa打听同样的问题,那座博物馆里陈列了这座中世纪小镇在历史上遭遇的五场大火的痕迹。Teresa想了半天说,博物馆里是没有的,但我如果感兴趣,可以去附近的小学看看。那座红砖墙的建筑是镇上唯一的小学,默克尔当年曾在那里上学。

默克尔曾经就读的滕普林小学。拍摄 | 王磬

跟仍在小镇生活的人们提起,我是为默克尔而来的,常常收获对方会心的一笑。我肯定不是第一个为默克尔慕名而来的人,这里的人们能够理解世界和远方对一个时代伟人的好奇。但那“会心的一笑”似乎又在表示某种不屑:“她确实是来自我们这里的、但这也没什么大不了吧”——花店员工Nancy这样告诉我。

她在家乡甚至还有不少反对者。咖啡店店主Kate告诉我,在上周的选举中,她把票投给了右翼的自由民主党(FDP)。“默克尔政府要的税太高了。她只顾自己的名声,把太多的钱给了别的国家,对德国人的照顾太少了。”Kate表示。

而大多数的滕普林居民把票投给了在光谱上更偏左的左翼党(Die Linke),而非以宗教选民为基本盘的基民盟/联盟党,这似乎也与人们对于滕普林是一个封闭的宗教小镇的想象有所不同。

很多外来者抱着对默克尔的想象、对她故乡的想象来到滕普林——也包括我——试图寻找她在家乡的痕迹,或者说家乡在她身上留下的痕迹,会很快发现,作为一个担任了德国总理十六年的顶级政治家,默克尔在故乡留下的痕迹似乎是少得可怜。但,“没有痕迹”或许正好就是故乡给她留下的最重要的痕迹。

我想起前段时间做过的一个采访,对象是德国知名的华裔学者辜学武。我们聊到默克尔身上那种“不在其位不谋其政”的超脱之感——某种程度上,它也在客观上造成了基民盟没有接班人的现状。辜学武分析,这可能跟默克尔在东德小镇的成长经历有关。那些经历给她造成一个重要的影响:这个世界没有我也一定能生存下去,我即使走了之后,世界、德国也不会完蛋。“我”并非不可放弃的、不可替代的。

我又想起小镇入口处的那个受害者纪念碑,和默克尔本人在小镇的缺席——个人是不重要的,只有历史的集体记忆才值得被记住。