设想你现在看电影,能忍受以下情况吗?

露天下看电影,没有巨幕,眼里只有一张破旧的白幕布;

没有杜比全景声,旁边观众一边嗑瓜子,一边跟你嗑叨这电影接下来的剧情;

甚至一有大风吹过,银幕上的人动不动就扭曲、变形;

还有放到一半,机器还可能会宕机,画面突然黑幕或跳帧……

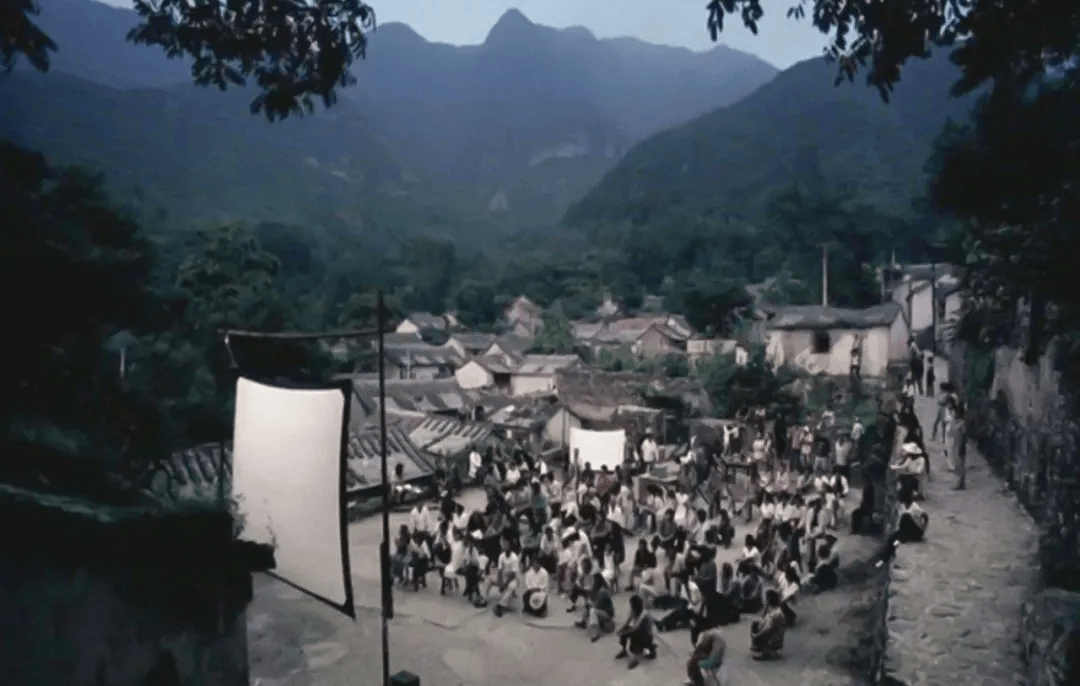

这样的体验对现在的人来说,也许着实难以忍受。但在二十年前,这却是乡村露天电影的日常。甚至,足以成为农村的一场盛事。

那时候,全村人忙一天,都巴望着晚上看电影。只要一有放映,村里偌大一块空地就装满了全村人。

在农村,放电影就是庆祝。谁家生了孩子,谁家结婚了,谁家庄稼丰收,人们都愿意请一个放映员来村里放电影。

白天种地,晚上看电影,台上银幕故事在演,台下人们便陶醉着。

那时的露天电影,是很多农村人难得的闲暇,也是一代人的集体回忆。

一张光亮的四方银幕,撑起了很多人童年里关于夜晚的记忆。

几十年前的农村,文娱活动十分匮乏。那会没有通电,更不会有电视机,人们闲时也就打牌嗑唠一会,没有什么夜生活可言。而露天电影便是人们少有的娱乐之一,它是人们最朴素的一种期待。

村里广场的大喇叭一有电影放映的播报,人们便纷纷奔走相告。

小孩子跑回家,就催着家里人赶紧做饭,大人们也耐不住想要看电影的热情,随便炒一两个菜,扒拉几口就完事,拿起板凳就去赶场。

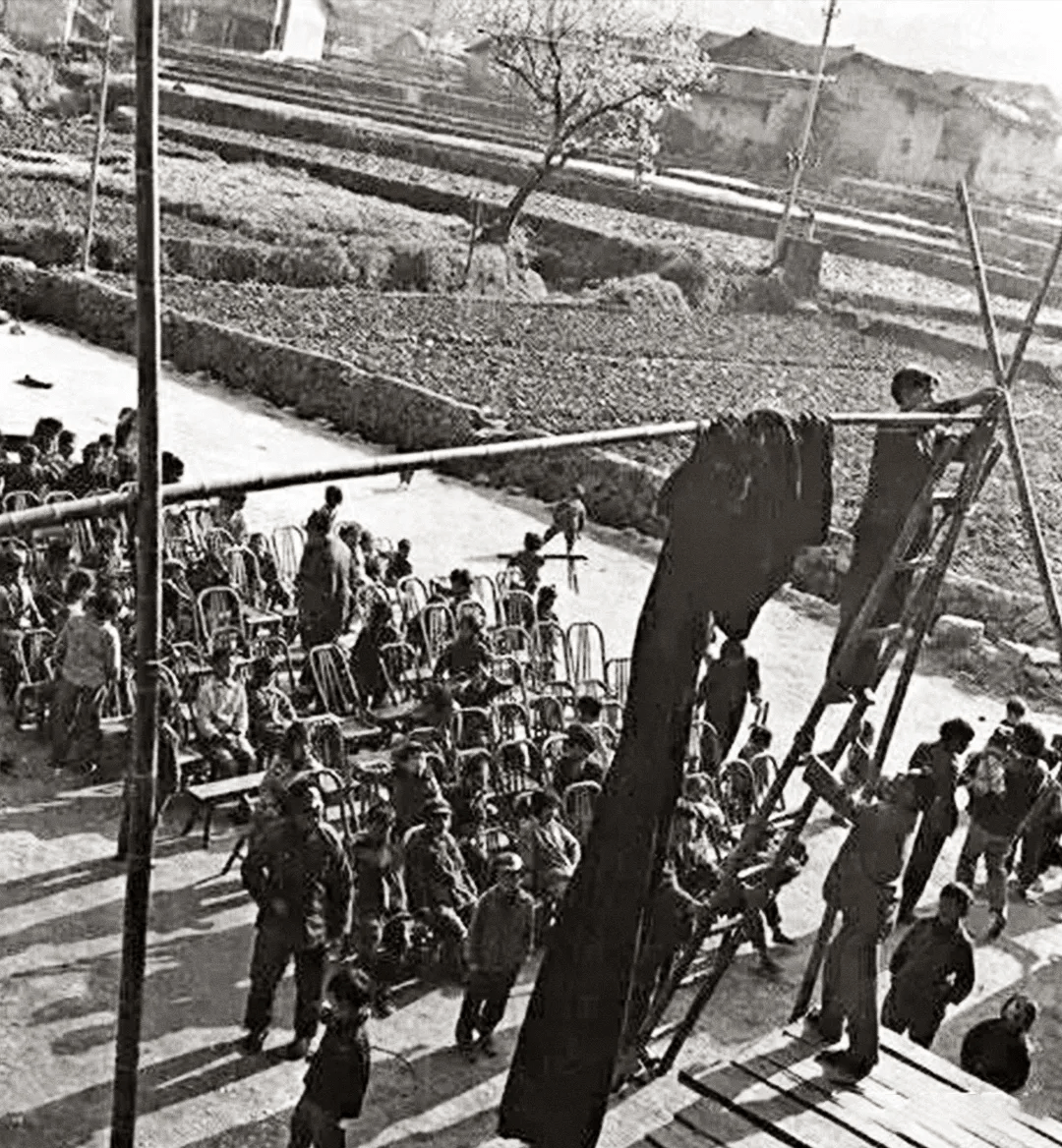

那时候电影不用检票,没有划号入座。所以,开场前第一件事就是占座。

村里的空地开始哄闹起来,人们从家里搬来椅子,在空地上排起一张张条凳。来得早,自然占着最好的位置。还有的人家带上了席子,一家老小直接在银幕前席地而坐。

抢不到位置的人就往高处走。记得小时候,我们就爱往高处爬,爬上屋檐,爬到麦垛上,爬到树上,最后还要比赛谁爬得最高。

更有甚者,直接跑到银幕的背面看电影,虽然字幕是倒着,但并不妨碍观看。

夏天还会有小摊贩带着泡沫箱,卖五分钱一根的绿豆冰棒,或者瓜子之类的小零食。

这是当时小孩子难得的零食乐趣,便抓住机会和父母要钱买零食。

当发动机“突突突”地响了,一束光唰地打出,银幕亮起来,浮现出一个大大的“静”字,先是放起新闻简报,而后才是正片。

台下一双双眼睛开始齐刷刷盯着银幕的光,吵闹声音也跟着小了很多。

露天电影下是众生百态,人们从聚精会神观影到逐渐放松。

有的人拿着黄瓜吭哧地吃起来,也有大娘嗑了一把又一把瓜子,大爷抽着烟袋,席间烟雾缭绕。席子上的一家老小从坐着到躺着,这会到尾声,小孩都睡在母亲怀里,而后景的情侣在黑暗中依偎着,小声呢喃。

一场电影结束,并不是真的结束。

人们可以对一部电影津津乐道好几天。看过电影的大人就给小孩当睡前故事,讲白毛女是多么悲惨,再对害人的旧社会多骂几句;遇上没看电影的邻村人,提前给人家预告电影,又是比手势,又是模仿台词……

放映机的一束光照亮的不仅是乡村的夜间,还有人们许多匮乏无聊的夜晚。一场露天电影,抚慰了那个年代无数人的心。

农村等一场电影,并不容易。即便你期待很久,它也可能会因一场雨而落空。

步行五六里路去看电影是农村人的日常,即便翻山越岭几十里,也是常有的。

北京郊区于阿姨就是当时露天电影“狂热者”之一。当时还是中学生的她得知12里外的司营子村放新电影后,她又是哀求父母同意,又是撺掇同学朋友们。

一放学,这群中学生趁着天还亮,便牵着弟弟妹妹从村里出发,完全忘记自己今天上下学走过了16里路的疲惫。

夕阳一点点落下,他们就离目的地一点点靠近,最后气喘吁吁地到了村子。结果,村口一片安静,只有几声狗叫,并没有什么放映。原来是搞错了地点,他们怎么可能甘心:那可是“百年难得一遇”的新电影啊。

一行人又打着微弱的手电筒赶路,大孩子背起疲惫的小孩子,相互搀扶着才赶上了电影的尾声。看完电影已经疲惫不堪,他们为了快点回家便搭梁,直接翻大山,不走方便的大路。为了半场电影,他们竟走了50里路。

图 | 源于知乎@紫村树

正是因为那时人们对电影有着朴素的喜欢,才可以忽略太多的不便。

七八十年代的放映基本是《南北战役》、《地雷战》、《铁道游击队》和《上甘岭》等等以战争题材为主的片子。

轰隆隆的音效,宛若人们就在战场前线;即便当时的电影故事很粗糙,人们也依然很沉浸。全场唯一“尿点”就是放映员更换胶卷时,那会公厕已被观众们围得水泄不通。

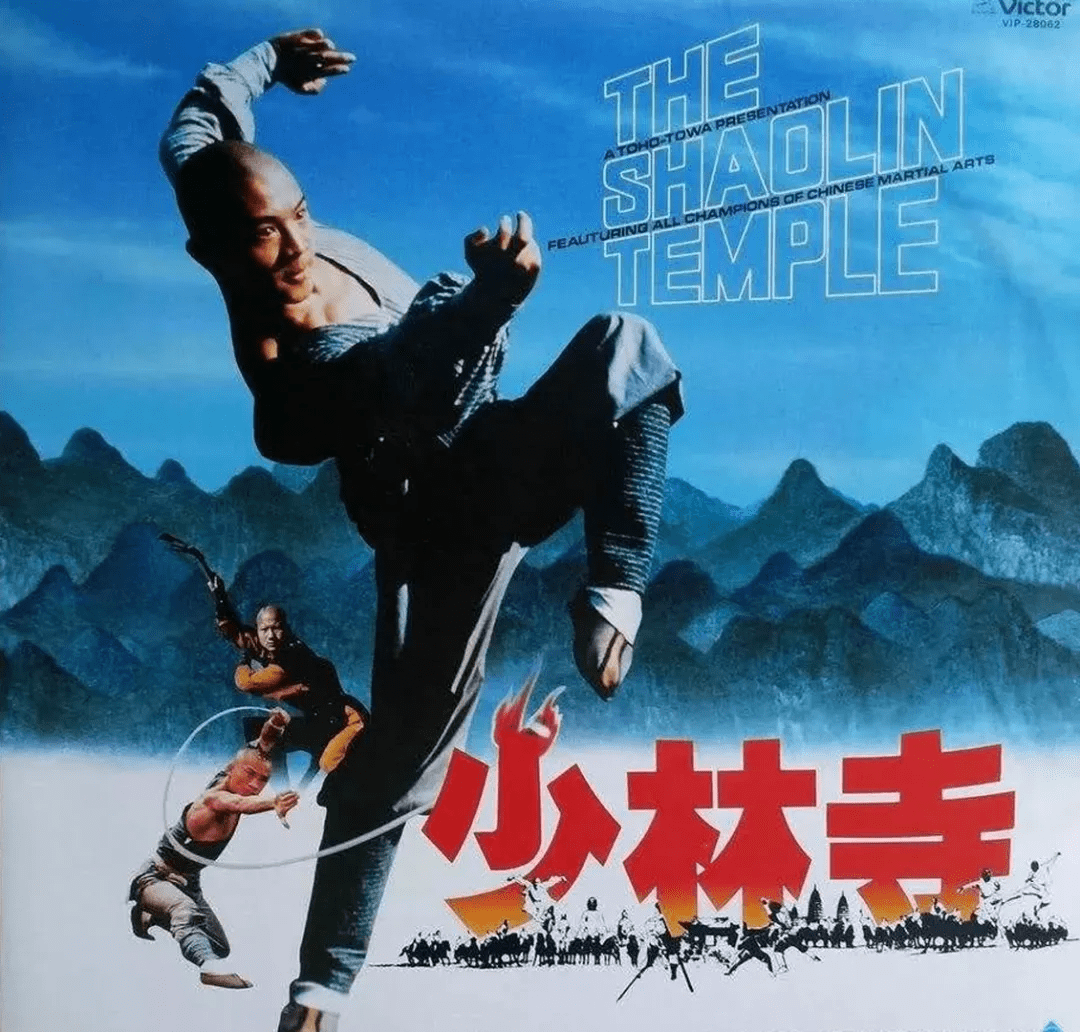

到九十年代后,银幕上的片子变得丰富。很多香港武打片出现在人们面前:《醉拳》、《少林寺》、《新龙门客栈》等片子。人们为片中夸张的武术动作惊奇,又醉心于人物的热血成长故事。

甚至到了一场电影火爆时,两个村子都会争夺胶卷,到底谁先放,谁后放。如果争夺不下,只能是各放一半。这个村子先放上半部,那个村子先放下半部。中场,放映员就会立马派人送走胶卷,这种行为也叫“走片”。等着急了,观众开始骂骂咧咧,胶卷一到骂声就停了。

那时候人们根本无暇顾及电影是否放错了,因为只要能看上就好。

对忙碌了一天的农村人来说,就着虫声看一场电影,和邻里嗑叨,一丝丝凉风时不时吹过脸颊,这无疑是最轻松惬意的闲暇。

露天电影让他们从银幕望出去,看到另一种生活的想象:原来,世界并不只是到村口,外面的世界很精彩。

自己可以随着主人公悲喜,体会一把英雄的故事,感受主人公们的爱情和探险。生活里不再只有眼前那块田地,每天也不只是干农活。

对幼时经历过露天电影的一代,那些看过的电影都成为他们对外面世界的憧憬。长大后,他们便从电影走出,从村子走出。

在乡村看电影很难,放电影也很难。这是技术活,也是苦活儿。

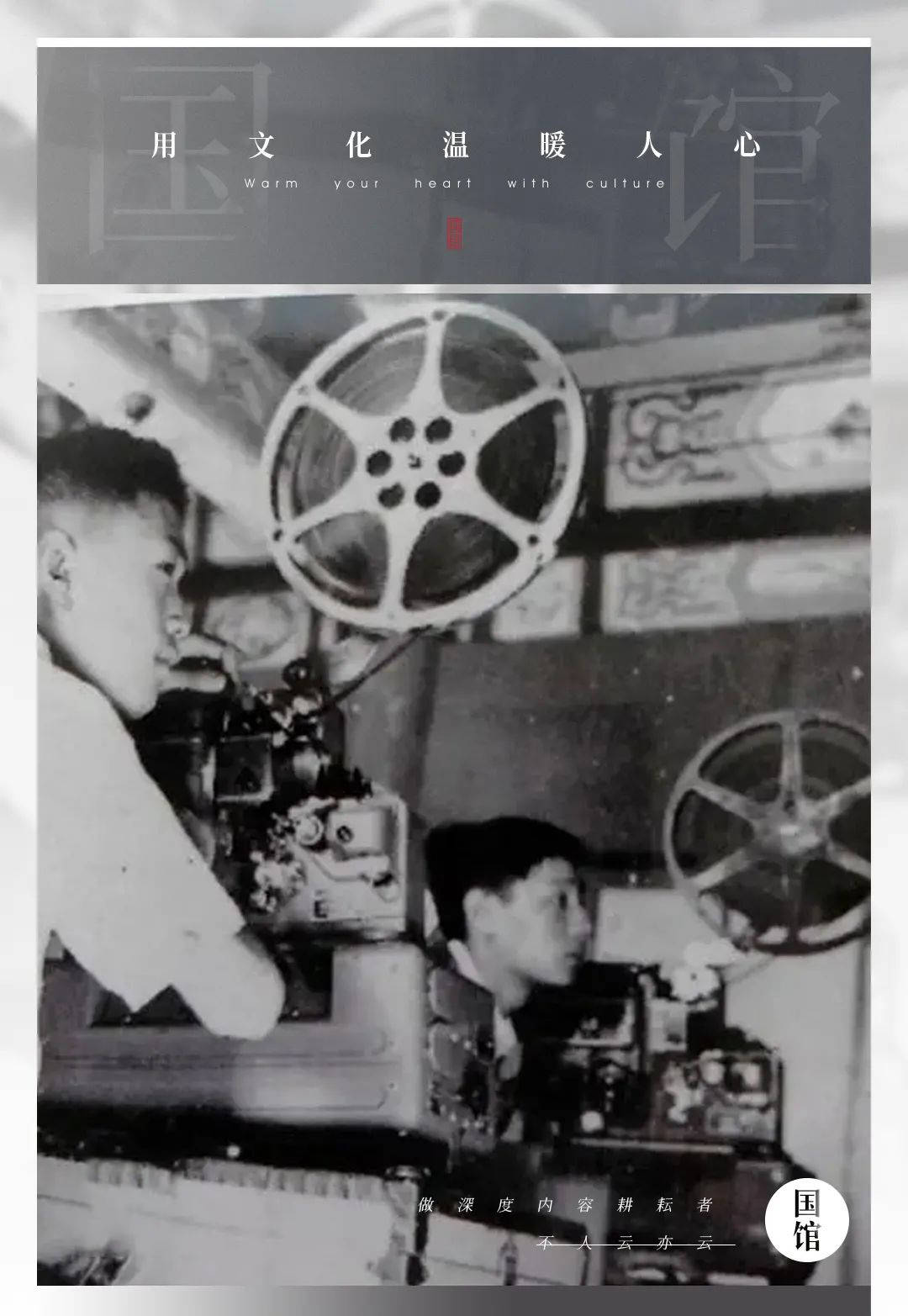

乡村的露天放映源于上世纪50年的公社放映队。一个人,一台机子,一个毛驴车就是当时放映队的所有。他们带着新闻片、科教宣传片和电影到偏远的农村。

那时,放映员就是另一种的民间艺人。他们既要熟悉机器,也要熟知每一卷胶片的内容,既要放片子,也要画宣传海报。

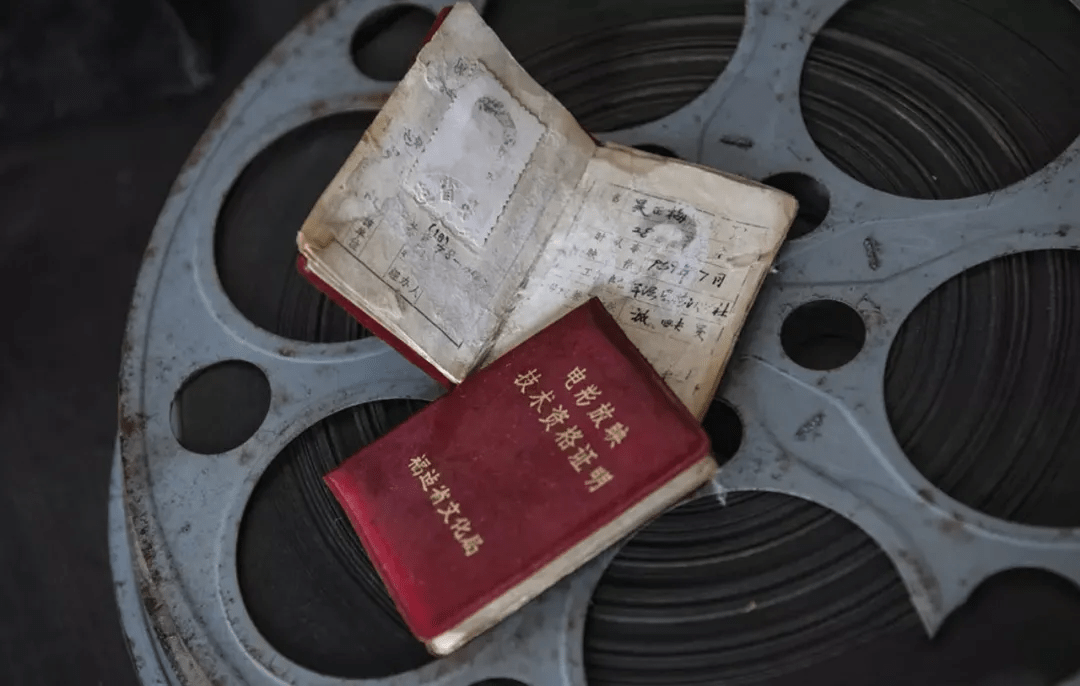

图 | 源于《平湘时报》,已经泛黄的电影放映技术资格证 ——融媒体记者 念望舒摄

图 | 源于《平湘时报》,已经泛黄的电影放映技术资格证 ——融媒体记者 念望舒摄

胶片的放映并不容易,放映员须时刻保护好胶片。

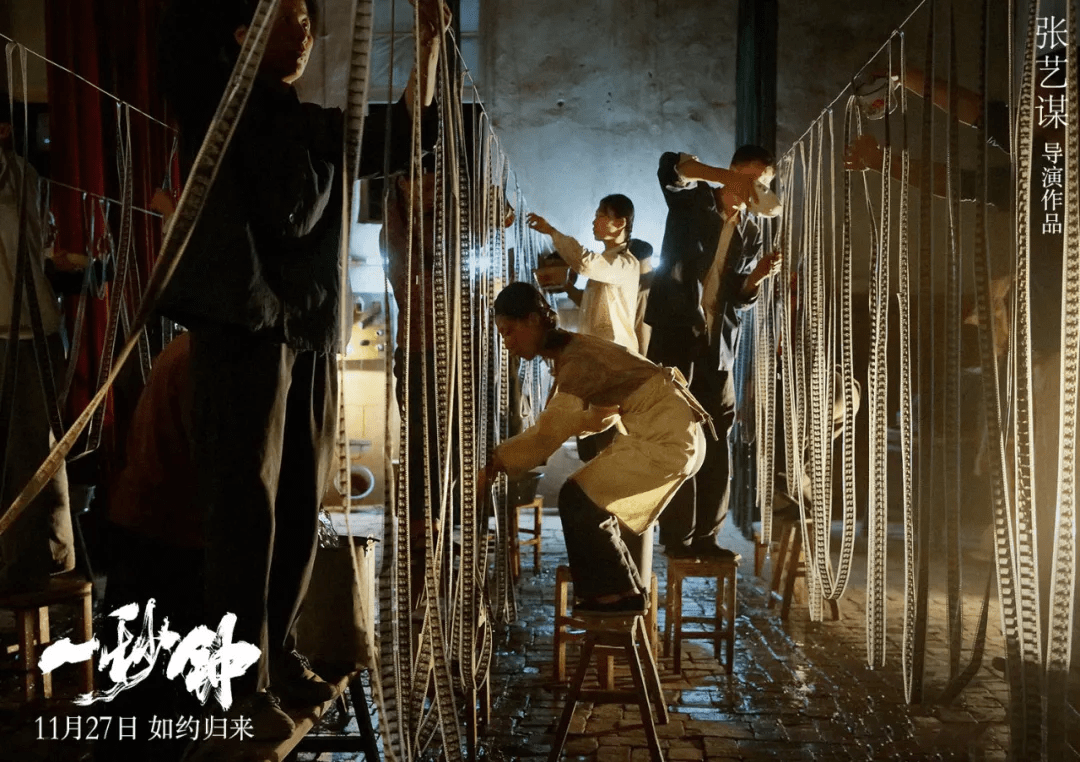

电影《一秒钟》就有胶片修复的情节:胶片在运输过程中被刮花,而范伟扮演的放映员为了让村民们晚上有电影看,便指挥着全村人把胶片小心翼翼把胶片展开,教人们慢慢用清水清洗,再用干净的布轻轻抹掉尘土。

图 | 源于电影《一秒钟》 海报

图 | 源于电影《一秒钟》 海报

此外,他们在放映时要紧盯胶片机,因为胶片容易有事故,他们还要及时处理卡片、烧片和断片等情况。

80年代,公社没了,放映队也随之解散,但农村人们仍需要看电影。此时,民间自发的流动放映队应时而生。他们向电影公司借拷贝,还要考证上岗,向村委收取租金。

1986年,刘腾芳和朋友合伙买了一套电影放映设备,就这样踏上了乡村放映员的路子。

刘腾芳先坐车到县城找公司租借片子,当时的一部片租金40元到60元不等。他回去的路上就背着满满当当的四卷铁盒。

近点的地方,就是骑个摩托车过去,远一点的就要开个拖拉机,遇上大河,没有桥便只能人力背机器过去。

跑一次村子,牵一发而动全身。刘腾芳带着所有“家当”移动到下一个村落,扛着大大小小的设备:放映机、功放机、电缆、音箱……因为这些设备受不住山村颠簸的路程,所以他一大早带好干粮就出门,选择缓慢前行。

而直到现在,也依然有人扎根在边远的乡村放电影。

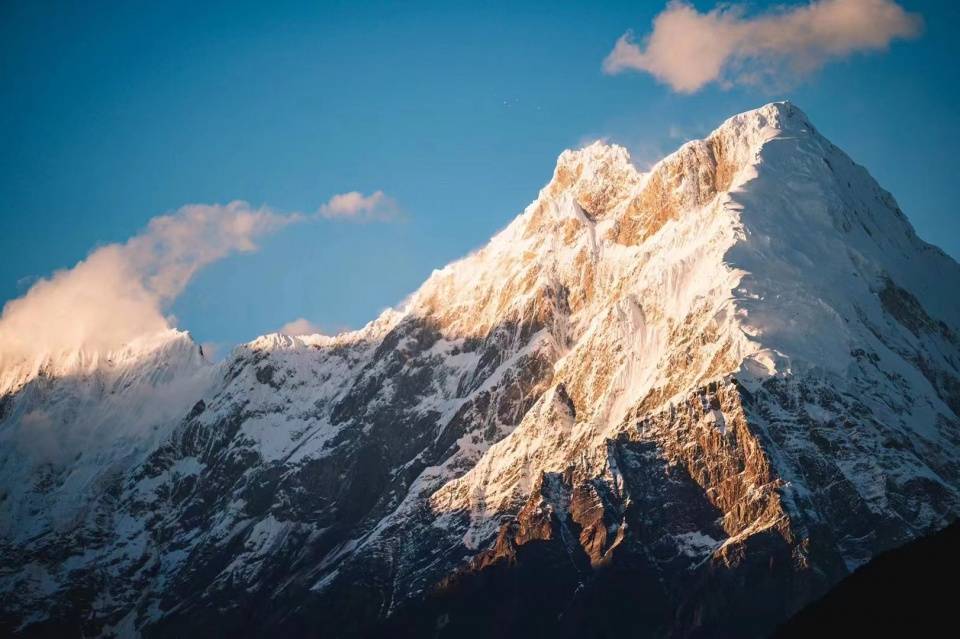

白玛,波密县的电影放映员。每一年,他都要赶在雨季前进入八盖乡放映。一路交通不便,他只能从易贡徒步,牵着驮着设备的马。

危险的跋涉,是白玛跑放映的家常便饭。

有一次遇上泥石流,上有泥石流,下有湍急的水流。一人一马小心翼翼地走着,躲过一次又一次危险的落石。八盖乡在河的对岸,没有桥,只有一条绳索悬挂在急促的河流上。

以一人之力,他很难带着沉重的设备和马儿滑绳索过河。于是,他打电话给对岸的村长帮忙。

人比较灵活,设备也容易过河。只有马,一个最难运输的五百斤重的活物。

他们又是加固绳索,又是调节高度,给马绑带,带子不够就用上自身的腰带。

人先过去,接下来才是马。

一阵阵水声撞到石头上,马一靠近就受到惊吓,不愿意向前。对岸的白玛和村民硬生生地将马拉过来,好不容易拉到中间,绳索却停住了。悬在半空中的马更加挣扎,拉绳索更难了。最终一声声加油下,他们才拉过来。

白玛牵着马儿,放好设备继续上路。今晚的八盖乡有电影看了。

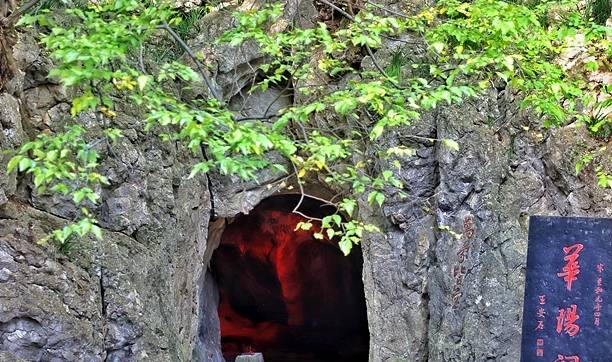

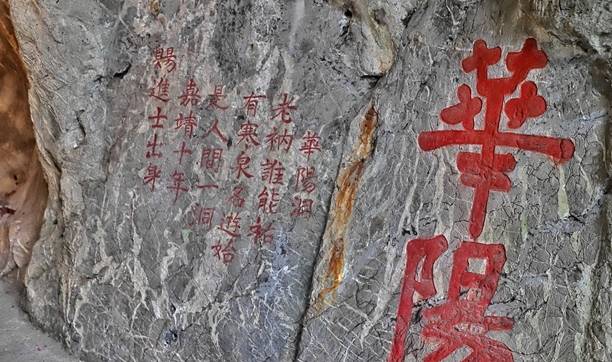

在中越边境上也有被称为“天堂电影院”的韦氏三兄弟。

他们是在露天电影下长大的一代,深知农村看电影的不易,才加入广西峙浪乡固边电影放映队。

在工作室的墙上,贴着整整一年的放映工作计划,他们什么时间去哪一个村落,放多少场,放什么,都写得明明白白。

当村里的果农们开始忙碌起来,他们适时地放映果树种植的科教片,如何防止病虫害;当农村电信诈骗事件频发,他们便组织放映反诈骗的影片宣传;在暑假前的学校,给学生们放映《小学生防溺水常识》等科普视频;

这种放映不只是村民的日常娱乐,而是他们学习技术的工具。

这些坚持给乡村送电影的放映员,从毛驴车、摩托车再到货车,日日夜夜穿梭在乡间。在那个信息闭塞的年代,他们载着的胶片电影,连接起了一个村落又一个村落的生活,架起了全中国的连接。

对现在的人们来说,看电影是普通消遣,人们可以去电影院观看,可以在电脑看,甚至在手机观看。

但对那时并不富裕的农村人来说,露天电影是难得的。

这些被放映照亮过的夜晚早已变成了很多人的宝贵记忆,伴随至今。

几十年前的那个夜晚,放映员在空地拉起一块大大的四方白布,用绳子牵住幕布四角,再用两根竹竿撑起来。

场上总有小屁孩跑到放映机跟前摆弄,伸出小手比鸽子,比马头,直到到放映员开始上台报片名。

台下空地时不时传来一阵阵的笑声,席间的人们笑得前仰后翻,而演到高潮,席间又安静了,座位上男女老少的脸上多了一些泪痕。

机器转啊转,胶片转没了,银幕暗下来,人们拿起条凳稀稀拉拉地走散了,牵着的小孩子还回头望了望那已经暗掉的幕布……

参考文献:

1.知乎:《一秒钟》背后的时代记忆--中国露天电影放映史

2.知乎:露天电影,儿时的记忆

3.腾讯网:露天电影,挥不去的休闲记忆

4.搜狐:童年记忆中的“露天电影院”

5.听乡村放映员讲述《一秒钟》

6.边境天堂电影院:30多年放映万场电影

7.步行五十里看半场露天电影

8.那些年的露天电影

9.纪录片:《极地》