钟旭波

“江山信美副官地,淳风美俗风光丽”,曾经客籍绥江的塾师刘伯墉先生此言不差。绥江是典型的“袖珍小县”,全县总面积761平方公里,人口不到17万,小家碧玉型的。虽小,却是海纳百川的文化乐土,早在3000多年前,境内黄龙村就留下了先民聚族而居的足迹,战国秦汉时期,僰国兴盛,巴蜀流寓,三国蜀汉南征,元明清马湖治辖、湖广填川,多种文化的交融和灵山秀水的濡染,最终形成了具有浓厚地域特色的绥江本土文化——副官村文化。僰文化、巴蜀文化、客家文化、荆楚文化和闽粤文化深深地烙印在绥江的山川大地,镌刻在绥江人的骨子里。

在诸多副官村文化的品牌中,方言“最绥江了。” 绥江人一开口,就会被人识别,好似脸上写着“绥江”两字,方言是最好的“DNA”。外地人到绥江,首先被吸引住的便是独特的绥江方言。这里地属云南,方言却属四川,是北方方言区四川方言灌赤片区岷江小片里的奇葩。两省津梁之区,永善、大关、盐津、水富、宜宾、雷波等地,自然条件相差无几,但绥江话却和它们迥异。

绥江方言很美,美在音韵。绥江话堪称中古入声的活化石, 33调的中古入声,温柔古雅、疾促悠徐,即便是阴阳上去四个声调的发音也较普通话短促,与绥江的青山绿水和绥江人的恬淡闲适相得益彰,仿佛世外桃源的语调,不需要那么高调,柔和平淡最宜。那些古诗词戏曲,用普通话唱读出来总有一丝别扭,试着用绥江话朗诵岳飞的《满江红》,则韵味独具,气势磅礴。

绥江方言古典文雅,像个款步而行的古装女子。唐宋中原官话在绥江方言的语音、词汇上痕迹十分明显。那些古典小说中的词汇,被绥江人习以为常地使用着,在民谣里、在儿歌中,在老婆婆的龙门阵里,在江边的盖碗茶中。古代文人墨客标明身份的词语,被绥江人挂在嘴边,说话做事有分寸叫有“平仄” ,说话做事得体叫“押韵”,向人道谢叫“负累”。

绥江方言风趣率真,幽默搞笑中不乏深刻道理。逞能叫“蹦劲咡”,努力称 “装格式”,阿谀奉承是“凫上水”,大大咧咧即“大目耳褦襶”。那些谚语、歇后语和缩足语,更是和日常生活息息相关,亲切、智慧、触动心灵,“弯咡纥——纠(舅)”“天长地——久(酒)”“耽误一年春,十年犇不伸”。

绥江方言充满亲情,能拉近距离。把母亲的父母称作外公外婆,是否有见外的感觉?绥江的称谓就不一样,称作家公、家婆,(家)还是一家人!不同省籍的移民后裔保留了原籍地的人际称谓,那些被时髦人士视为“老土”的称谓,正是我们血管里流淌着的原乡血。2013年,当我用276年的光阴回到远祖的原籍地时,已经听不懂彼此的方言,但相同的称谓瞬间拾回了亲情。

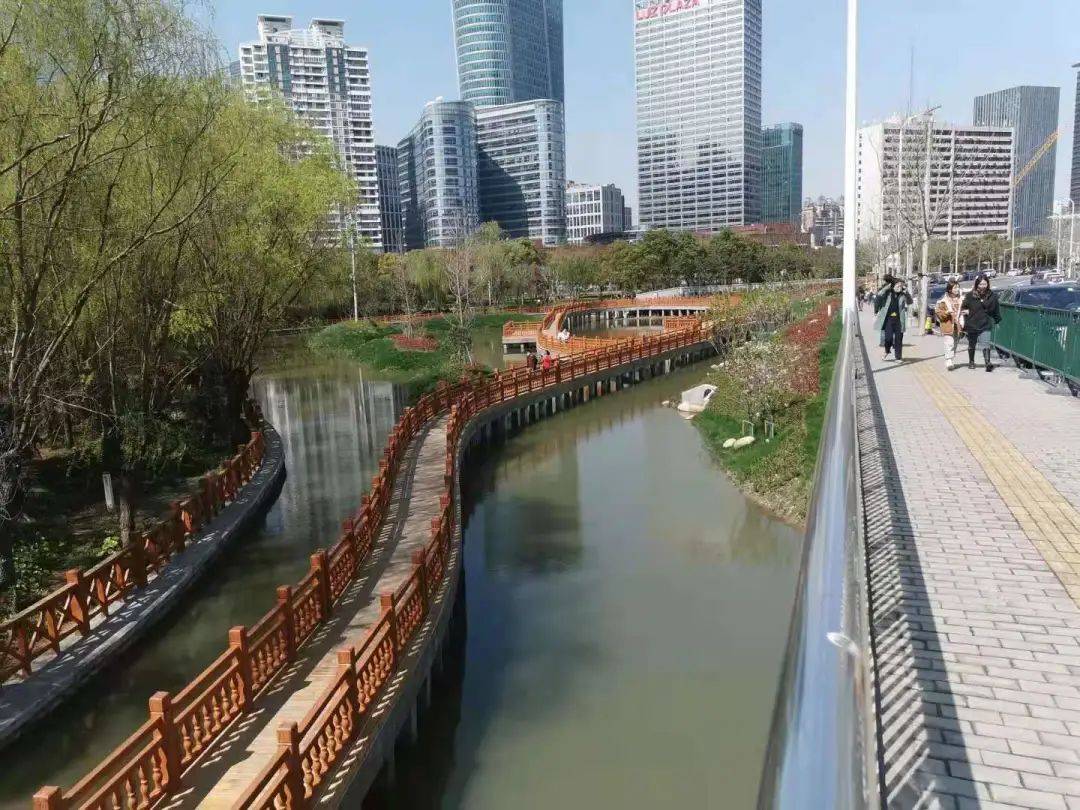

绥江方言是客籍他乡的念想,可解思乡之渴。当离开这个叫绥(xū)江的地方去都市追梦之际,在钢筋水泥森林里居住久了,难免浮躁、孤独,千里之外,听到一句绥江话,心中总会有触动,不亚于与失散多年的情人重逢。当阔别数十年回到绥江,是否还能像贺知章那样,乡音无改?想起1997年,一位温婉文静、负笈滇西的女孩告诉我,在回家的车上,听到绥江人说的那三个字的粗话都感到亲切。

从蛮烟夷瘴中走来的绥江方言,从五湖四海聚拢的绥江方言,历经千百年的锤炼,是绥江人心中的图腾。它不仅仅是交流工具,还是文化根基,无论是江边话、高山话,还是会太话,都是绥江先民留下的精神家园。那些操着洋泾浜英语、蓝青官话的超哥靓女,心中是否还会记得,自己牙牙学语时说出的第一句话是何种语言?

当一些绥江人已开始在非普通话状态下把“绥”读作“suí”的时候,国家却把保护传承方言文化列入中华优秀传统文化传承发展工程中。著名文化学者、作家冯骥才先生曾振臂呼喊:“今天是我们抓住传统文化的最后一个机会!” 传承保护方言,尤其是绥江这个核心区其他文化载体已被淹没的地方,更显紧迫,方言一旦消失,其所承载的文化也会消亡。

“小伙儿,小伙儿,你姓啥儿?我姓唐。啥子糖?芝麻糖。啥子芝?何仙芝。啥子河?大河。啥子大?天大。啥子天?广东天。啥子广?湖广。啥子壶?茶壶。啥子茶?春茶。啥子春?阳春。啥子盐?咪咪儿盐。啥子眯?眼睛眯。啥子眼?眨巴眼。啥子栅?蒸笼栅。啥子针?鞋脚针。啥子鞋?穿脚鞋。啥子川?四川。啥子寺?宝乘寺……”这首绥江儿歌道出了绥江人自中原出发,不断迁徙的路线和过程,诠释着“衣冠南渡”“湖广填川”的宏壮历史。如若以后的绥江孩子用普通话、用英语来演绎这段历程,该是怎样的一种表达?