草原旁的村落夜已经沉下来,暗淡的光圈和细密的雨水,散落在夜雾弥漫的庭院里,湿润迷离。一团篝火燃起,橘色的光晕映照着四周,如果驻足凝视火焰上方,雨落进其中蒸腾起的一缕烟气,也能瞬间捕捉到。

四季在此时已经隐去。愈发清晰的是雨夜篝火旁,杨英格和哈拉木吉已经用轻柔空灵的曲调,缓缓进入夜的视野。当旋律穿过庭院上方的某个瞬间,会让人恍如置于《瓦尔登湖》——“我独自生活,在林中,离任何一个邻居都有一英里。”那疏离又熟悉,遥远又飘逸的混合感,将迷惘、羁绊、还有或深或浅的情绪,都孤立于时间之外。唯有静下来感受,才能获得一些没有虚度的释然。

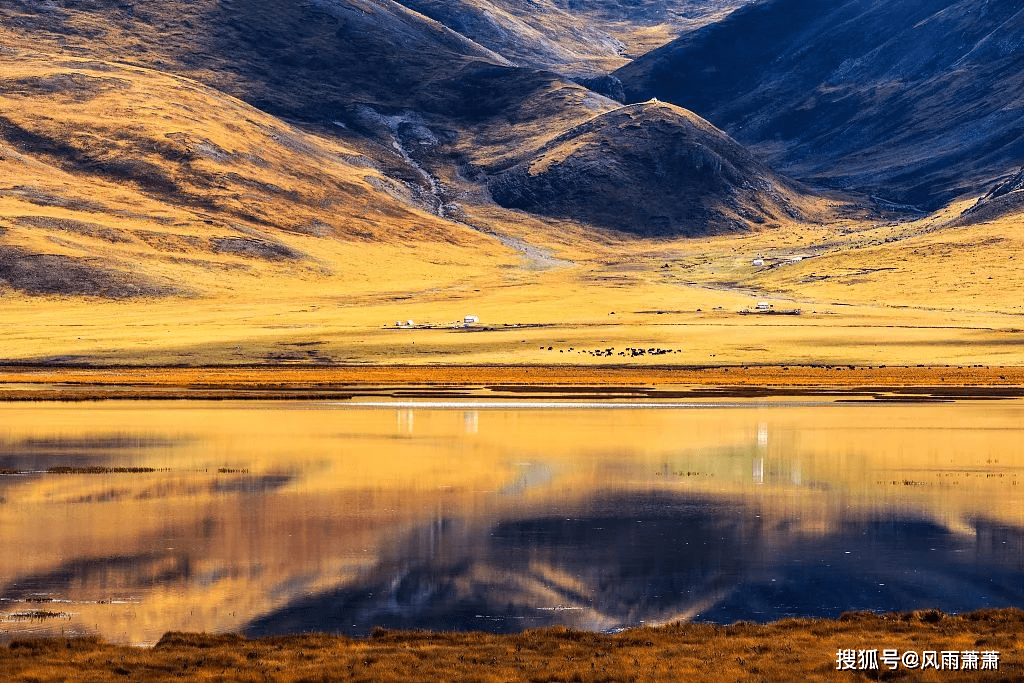

回到自然山野,一直是潜伏在他们各自密集行程中的渴望。《世界时装之苑ELLE》首部生活方式系列纪录片《你当像鱼游向海洋》第三期《歌从草原来》邀请从自然中来的杨英格和哈拉木吉回到自然中去,重拾他们熟悉的情绪、节奏、想象力。他们收集风的形状、雨的声音、雾的颜色,将自然万物的回响做成音乐,还予自然。

《西西弗斯的神话》中有这样一段记录:“在一个突然被剥夺了幻象和光芒的宇宙中,人看起来是异邦的,是陌生人。他的流亡无法治愈,因为它被剥夺了一个失去的故乡或一片应许之地的记忆。这种人和生活之间的离异,正是荒谬感。”

杨英格就感受着这种荒谬感。成为模特、歌手,他带着骨子里的洒脱走出格拉斯哥,却也带着奔赴于不同城市的焦灼麻木,陷入好奇心停滞的漩涡。“感觉我现在就是没有那个精力去探索它,或者我没有之前那么敏感,这让我很难过。”

印象中的杨英格,天地广袤而他属于丛林、海水、无数个不同的太阳。他会在黄昏时沿着卡普里岛悬崖,一路寻找日落;也曾站在海岸看渔民月下捕鱼;他追随过山城那道闪电,也在暮色降临的屋顶上弹吉他。局外人看来永远属于大自然的男孩,遗失了那种没有顾忌的自由。

退回到熟悉的地方,寻找一段迷踪的通感或记忆,至少能让人保持前行。杨英格想到了同样成长于自然中的哈拉木吉,他们相识于《明日之子》节目。“因为从小就是在牧区长大,读书以后寒暑假会回去,所以大概直到十六七岁我都经常在草原上。”哈拉木吉对草原有怀旧般的向往,那种自由美好他总软软地记在心里,然后感慨:“对呀,多好啊”。

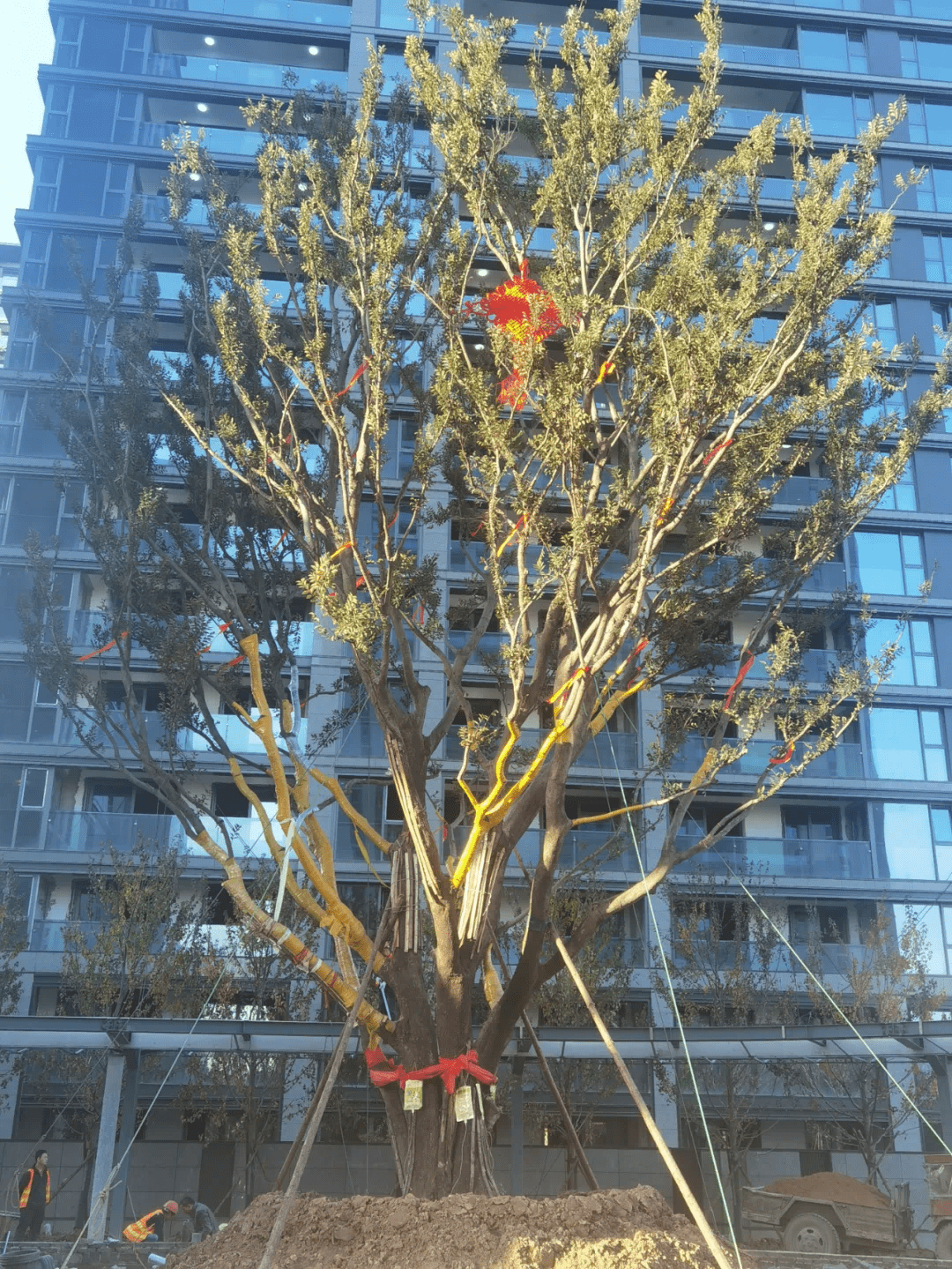

一辆黑色皮卡载着他们前往坝上草原。

草原村子旁有一匹白马低头蹭栅栏,戴着蓝色鸭舌帽的老人煽着露天灶台,牛羊成群懒散漫步,当然还有哈拉木吉最爱的云,“看到云就会想象,如果我能遨游在云中,或者穿过云会是什么感觉?很想这样做。”于是下了车,他一边拍照一边朝着远处的云跑去。

杨英格的通感,在那片金色稻田里一触即发。他远远就闻到粽子叶还有玉米香的混合气味,走进稻田,他招招手和大家说,可以躺下去多维度感受,“如果你看一个东西,你只是在用一个感官体验。但当你躺下后,触发的还有触感、嗅觉。”大家随之都躺下来。哈拉木吉后来想起这个画面,“玉米的味道占个一半以上,闻起来就很清香,完全可以去采样制作香水。”

进入自然,进入另一种语境,持续喷涌的想象力和感受力,渐入佳境。

但自然特有的浪漫本质,在于那种种不确定性。抵达草原的第二天,一场浓雾和细雨,在计划之外悄然而至。

庭院二楼,杨英格和哈拉木吉正准备出发。缓缓飘起的晨雾已经越过了阳台窗户向上空游荡。“早晨我们在谈论音乐,但是窗外飘来了雾,就赶紧打开窗户。”哈拉木吉想起离雾那么近的一瞬间,语调激动又急促。

雾来得猝不及防。杨英格感受着反差觉得很有趣:“因为我(以前)很多时间都是在大自然里,所以我很了解它的心情会随时改变。你只能配合它,然后它给你什么,就去享受和接受。”既然雾来了,那就随它去。

车开往森林的路途中,越走雾越浓,司机师傅几乎要停下来。车里的杨英格和哈拉木吉第一次见到蔓延至森林里的雾,两个人甚至交流起雾的声音、颜色、情绪……车刚停下,他们带着纯粹出于兴奋和对未知神秘感的探索,二话不说拿起收集声音的设备,冲向森林。

他们准备在这里收录属于自然特有的声响用于音乐创作。杨英格蹲下来,用手敲击被雾气浸润的土壤沙石;起身触碰交错缠连的树枝;侧身划过茂密低矮的草丛。自然里的万物都是他们能寻找到的演奏乐器。

路边驶过的拖拉机像是意外闯入者,带着长长尾音持久回荡在耳膜。本打算收录鸟鸣和昆虫叫声的哈拉木吉,尝试了几次都没成功。“我听到的时候就赶紧录,但是等好久也没有出现。”车声将沉浸于收集声音的他们拉回现实。

换条路,往森林更深处去,雨却骤然而至。寒冷没有给人留盘旋余地,变化与稳固间找到一种平衡也并不容易,站在风雨里的他们却像隐居林间多年的人,内心平静安定,让人察觉不到沮丧。

杨英格说提前设想结果会让自己蒙蔽其中,不如去做一位平静的记录者,感受正在发生的瞬间,“其实那种情绪就很像日常会有的一些情绪,你想往内看平静下来,但外面一直会有杂念和日常的焦虑。大家都在慢慢学会去把这些噪音排出去,听到你要听到的东西。大自然总会教给你很多lessons.”

比如“保持跟自然一样的共振,你也会收获到一样的共振。”哈拉木吉的世界里,自然万物都有联结,“所以就是改变了方向,我们可以采一些雨滴滴打在叶子上的声音啊。”不知过了多久,“太棒了,这遍很好。”等来杨英格收集到雨落在叶子上的声音后,哈拉木吉听了听兴奋地喊出来。

在被雨淋成“向地葵”的花海里,他们会像孩子一样讨论花在休息还是沉浸在伤心情绪;挂在树枝间的蜘蛛网上全是水珠,他们说那是用珍珠编织的网;永远浪漫保有天真,弥足珍贵。自然中,一种静静延续的生命力唤醒并治愈着我们麻木的神经。

来森林前,雾气还没有浓到化不开的境地,杨英格和哈拉木吉去了草原,车在距离风车看似不远处停下。“但走了好久还是没有到,走了应该接近四五十米的时候我们停下来,因为我感觉那个地方听这个声音应该特别棒,就像飞机起飞或者降落时的声响。它不是有3个桨嘛,感觉‘咻’,一遍过完再一遍,‘呼——咻——’转得很快。”哈拉木吉描述一个情景时能迅速沉浸在那个状态里。他形容风车旋转的声音,让人可以一瞬间代入他呼麦时的感觉。

站到高处,自然万物以全貌呈现。以往杨英格感觉风是很难被衡量的,“你想去呼应它但是你看不见它,当你看到风车,你能感觉到风可以让风车无限转动的力量。”远方的树木和青草以不同频率随风晃动,像是不同频率的呼吸。

秋日的风是慢入的,那些熟悉的感受随着风缓缓寻来。

“太猛了,他真的太猛了!不是一般人能驾驭得了!”被杨英格称为“草原王”的哈拉木吉,第一次这样被马带着跑。“它也没有听我的,而且跑得很快,大概五六十迈,我感受到风和未知感,很刺激很开心。”

马场的主人担心极了,他生怕哈拉木吉驾驭不住这匹烈马,追在后面一直喊着小心点。其实在此之前,哈拉木吉带着马走了很多遍,他说马也会考验人,直到彼此慢慢建立信任的过程才行。

临别时,哈拉木吉亲吻了马。“我感觉跟它建立好这个关系之后,它没有那么地不羁。再多骑几次的话也可以真正地征服吧。”他带着一种意犹未尽的兴奋,言语间的欢脱自由,恍如依旧驰骋于草原。

走出故乡的草原,一路踏进更广阔的地方,承载太多期待的哈拉木吉,在一段时间里他性格逐渐内敛起来。就像他喜欢的线条感也发生了变化,在森林里他仰拍了交错的树木,笔直的、波形的,纵横其中。“这跟你的性格有关吗?”听到这个提问后,哈拉木吉一开始说:“直来直去,就很直接,也可以这么形容吧。”略微停顿下,他用手比划着线条的走向,“或者是很慢热,那条弧线往这边没有走很多,但慢慢地就走得越来越多。”弧线延展了。

他的慢热,存在于外界。打破慢热那条弧线的,是和朋友一起的放松感。这种放松让人丰饶而有蓬勃之气,“见到了非常好的朋友,‘啊,终于可以放松了’,放松的话可能是你的感官或者是所有精神上的。”就像在马场里那个敞开心扉,自在如风的少年。

哈拉木吉也把这种轻松的氛围传递给了杨英格。在这之前,杨英格从没有骑过马。很小的时候,他在苏格兰农场里看到马,觉得马是很大的动物,“当时也是像今天下大雨,我感觉是一个很大的野兽突然把我的鞋叼走了,然后它还叫了一下,我也不知道该干嘛。因为这个回忆一直记得,所以小时候很害怕马,长大之后也一直没有机会去骑马。”哈拉木吉传授了自己的骑马方法,他们也去马场和马交流。后来杨英格尝试踩上马镫的那一刻,“还蛮兴奋的,但也有点害怕有点担心。之后我发现我的那匹马是个吃货,它唯一在乎的就是吃,所以它也不会那么急,也不会那么野。其实就挺放松的。”

放松源于杨英格自在地做了曾经认为恐惧的事,而那些幻想中的恐惧在移入一个新环境,与他再度共处时,竟发现记忆也有不切实际的参差。

于是置身大自然中的杨英格感受着变化,他诗人式的浪漫直觉和想象空间也在扩展。

周边往来人熙攘,杨英格坐在庭院的秋千上凝望星空;皮卡载着他穿行于乡间小路,他抬起手臂触摸流动的风;林间细雨浸润了单薄外套,他闭起眼睛呼吸飘过的朦胧雾气……而你望着他,只觉得世界显得太过喧闹。

他已经在自然里寻得一种冥想。“冥想未必就是需要在那里打坐,它是任何一个让你可以找到安静的形式,或者是一个感觉的东西。”

这种感觉能延展至很久的以后,过往他说,“只有回忆和大海是永恒的”。多年后的雨夜,他想了想,“我现在只能想起来当时大概的情绪,细节已经想不起来了。但我觉得如果这样想的话,它的确还是永恒的。因为最重要的还是当时感受到的那个感情,这是最真实的,而细节其实没有那么重要。”

永恒的还有他对爱的感知,“爱有太多不同的类型了。爱是让你感觉到满足、开心、温暖;但它其实也是疼痛 ,嫉妒,悲伤。我觉得爱,它就是,提醒你还活着的那个东西吧。”

杨英格最近一直在写歌,家里、工作室、音乐设备前,“然后那些灵感都是我之前存在这里,或者存在这里的。”他指了指脑海和心里。“但今天我可以回到最初的那个,就是能碰到、能摸到,能听到的那些灵感。我不用去想雾中的森林是什么味道的,因为真的在那里体验到了。”

话语间,我们找寻到最初的杨英格——他能够成为探险者,也能成为浪漫本身。

篝火在夜空下的雨夜燃起。

清爽的雨水混合着篝火的轻烟,弥漫在杨英格的呼吸间,他悄然体会到——“创新就是在中和各种可能,碰撞才是创新。”弥漫在这夜里的,还有那首曲子。

哈拉木吉的马头琴和杨英格的和声与编曲,像是温软的那缕风,滑过依稀有着星辰的上空。“我拉琴的感觉可以想象成是风在吹草的那个动态,进行时。然后格格呢,他可能是风在山里面的混响,我觉得风更具象一点,他听起来很远,就感觉像是在两个大山中传出来的声音。”

在山间,林中,河水旁,杨英格的内心世界生动起来。“旁边有一条河,然后看到一些小动物、小精灵,最后进入了自己心里的一个神秘森林。”那些精灵或者飞,或者躲,在他感觉心中那个岛逐渐缩小,大海、太阳、森林都沉寂到不那么活跃时,这些动物和精灵缓缓飞入。“这两天回到这个环境,它又让我发现好奇感,敏感的状态还是存在的。我不能放弃它。如果我没有它的话,可能是丢失了对我自己最宝贵的那个核心。”杨英格有了一种释然和期待。

这种释然,也是更多东西需要向内为自己表达。哈拉木吉也意识到这点,“努力去表达内心深处的声音,就可以了。因为你不会做别人,你只会做自己。”身处其中,向内探索真正的声音,向外静待共鸣,他们没有赋予歌曲具象的歌词,只是以《八彩云》命名。哈拉木吉说,“所以有更多想象的空间,你听到可以感受到我的状态,我处的环境,我所看到的事物和景象,就很简单,感受它就好了。”

当我们跟随歌声回溯沉浸于自然中的时光,每一个转变都有迹可循。无论人类带着怎样的情绪回到自然,它总用最原始的包容、大度,释放一种流淌着的,奔腾不息的生命力,感染并撼动人的感知。尤其当过往熟悉的秩序变得繁乱分神,情绪被力不从心的麻木感占据,人类对于自然恬静的向往就变成了一种加速器。在自然语境里,万物平等交流,共同体般的实现生命平衡。当然冲突和反差随时会有,心定下来,跟随自然的律动,控制住情绪才能静待回响。

“人可以拥抱到风吗?”彼时他们正走向草原上那个庞大的白色风车。

“我觉得一直都在拥抱吧。”——哈拉木吉

“风一直在拥抱你,只是看你有没有意识到它在拥抱你,然后你有没有想要拥抱回去。”——杨英格

监制:冯霄

制作人:舒朕萌

执行统筹:赵丽莹 kappy zhang

导演:doraemengm

执行导演:王晓凡

摄影:周子子 董天皓

后期:袁宝坤 王天宇 蒋银一

录音:李迅

视觉设计:WINO

采访:孟一

造型:晋晨曦

造型执行:小白 顾怡澜

化妆:詹茜

发型:涂业成

执行助理:吕思怡

视频制作:open mind studio