■ 王昌平

兴许是住在离峨眉山不远的城市里,去峨眉山的次数就多了些。穿梭在这座雄伟、俊秀的名山中,听那簌簌簌、刷刷刷不停的雨声,不仅当时感到惬意,即便是时间过去了很久,那声音也会一直响在耳边,记忆犹新。

那年,我们由万年寺经清音阁下山,原本还十分晴朗的天空,突然间暗了下来,团团乌云在天空翻滚着,涌动着,不一会儿豆大的雨点砸了下来,打在我们头上。道路上,溅起了无数水花,像是爆炒在锅里的肉丁。我们高一脚矮一脚地往前赶,好在清音阁附近多得是旅店,待我们住进了房间,顿时觉得地上,屋面,整个山林都淋透了。

瓢泼似的大雨让旅店的屋檐挂起了无数水瀑。住地的房间紧邻下山的路,透过玻璃窗一眼就能看到那些落后于我们,抱头遮脸奔跑着的人。

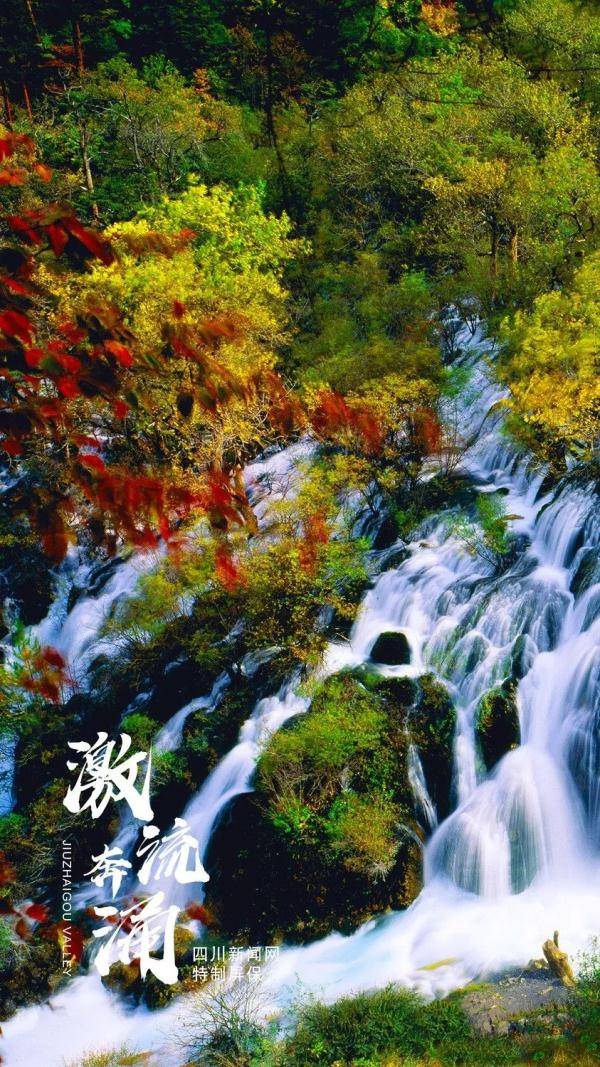

这时,我反而平静、清闲了,索性躺在床上,听着那被山风刮得时高时低,时缓时急的风雨声。峨眉山中的雨像海涛,像战鼓,像风和雨在厮杀。紧随着闪电的雷声,重重地摔打在地上、密林中。心想,夏天大雨只要下三次,就会停下来,谁知这山中的雨,下起来完全没有停的意思。随着黑夜来临,雨泡透了树和路,旅店前那条原本清澈的溪沟已涨得满满的,沟旁那条河水也浑浊地上涨起来。雷声仍然大得振聋发聩,像撕帛裂竹般,比起我们之前经过的清音阁下那黑白二水洗牛心的响声还大。仿佛那一泻而下的水,从天边已漫延到了整个山谷。风声、雨声更像千军万马对峙着,狂吼着,搏杀着,谁都占不了上风。峡谷、山林里满世界都是水。我开始担心起小店对面那些突兀、皴裂的岩石,会不会轰然倒塌……许久,依旧响个不停的雨声,催打着我渐渐进入梦乡。

第二天一早醒来,风停了,雨住了,峨眉山仍然是一片翠绿。

在峨眉山零公里一带就截然不同了。那次单位组织我们去零公里度假,到这里的第二天山中就下起了雨。不过远没有在清音阁遇上的雨大。从住处的楼上往外看,能看到不断从山下爬行上来的小汽车、客车,以及从山上不断往山下奔去的汽车,都已经被雨水冲洗得干干净净。那些打着花花绿绿的雨伞,披着各色雨衣的游客,奔跑着,呼喊着,窗外不断鸣响着喇叭声。只有兴奋,只有忙碌,即便再大的雨声也听不见了。

当夜幕逐渐拉开,行人少了,车少了,枕在床上,才能听见雨声。山风吹过,呼呼地响,寂静的山林和逐渐安静下来的山路,更绿更净了。朦胧中忆起李商隐那首《夜雨寄北》,“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”,伴我安然入睡。

都说登峨眉山能看到云海、日出、圣灯、佛光四大奇观的人十分幸运,特别是能同一天看到。我当年去泰山旅游,就听导游说,有人上泰山看日出,去了九次仅看到一次。

上世纪80年代初期,时节进入“三伏天”的末伏,在山下暑热蒸腾,而在金顶一早一晚还得穿上棉衣。那时很多人登峨眉山遵循“上山三天,下山两天”的规律,即徒步上山三天,下山两天。登峨眉山,上山容易下山难!峨眉山高出五岳,秀甲天下,步行登山,人们大多第一天宿万年寺,第二天到洗象池或华严顶。沿途要经过钻天坡、连望坡、罗汉坡、七里坡等陡坡,山路风景绝佳。

我们气喘吁吁,紧赶慢赶,到第三天黄昏时也没有登上金顶。爬不动了,只好投宿在离金顶咫尺之遥的太子坪,打算第二天起个早,上金顶看日出。

那晚,金顶下起了雨。

因为实在疲倦,我倒床就睡。四周格外静。似睡非睡中,我被那沙沙沙细微得几乎听不见的声音惊醒了,耳畔传来寺僧忙着提桶、端盆去屋檐、天井接水的声音。一年四季,金顶的春天极少下雨,夏天的雨都落到山下去了,冬天下的是雪,所以只有在秋天,金顶才能靠山凼储存一些水。

那一晚的雨,完全听不出有什么动静,只觉得很细、很轻,细得像春蚕咀嚼桑叶,轻得只能听到屋檐下铁皮汇聚雨滴发出的嘀嗒声,这一点一滴都让我感受到“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”的真情、实境。

第二天,我们快行登上金顶,仍然没能看到日出。在中午时分看到了云海、佛光,却没能看到那难得一见的“圣灯”。