我坐在杨木沟的金色沙滩上,看着自己的影子,看着被太阳一点点拉长的影子,我想给父亲打个电话。我想说,有些名字,你帮我排排序,我分不清他们的顺序,谁是谁的出发,谁是谁的中转,谁是谁的新生。我去地图上看了,但看到仅仅是几个字。

我恍惚地记得,有一条河,你们经过时,二姑为了捡回一只草鞋掉到了河里,差点淹死,你拼命把她救了出来,但遭到奶奶的痛打,奶奶怕再失去你这个儿子!后来我知道,那河叫山东河,是当年闯关东的你们这些山东人烙下的名字。它同样流进了松花江。

我还想说,我如今在一个叫杨木沟的地方,看到了一片碧澈九宵的水域,那就是你们当年向往的冲刷了关东大平原的松花江。

他们一直在这里,在那里,在无处不在的沟里、洼里、泡里、沿里,沉默着,流淌着。他们是在等我吗?我还想对父亲说,我无法选择自己从哪里来,所以我要搞明白这些无法选择的,出处!

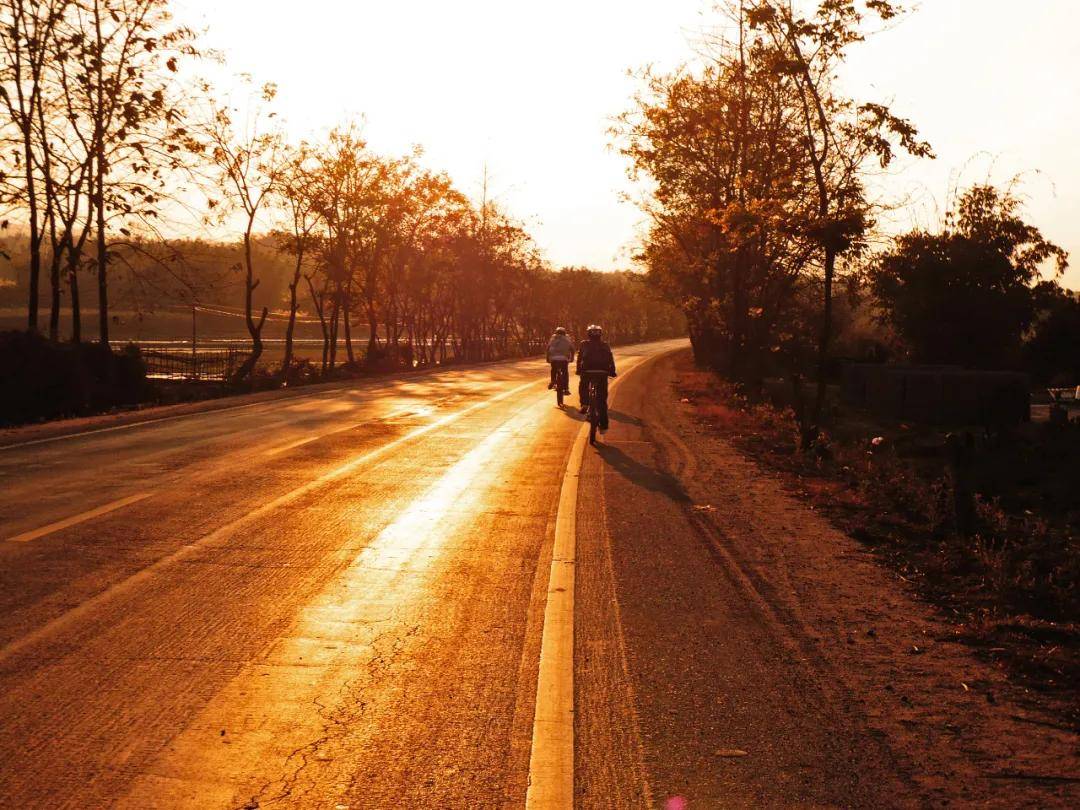

我和我的影子坐了一个下午,把太阳从赤白的骄横四溢,坐到橙红娇羞,同行的伙伴为的是要等待日落,搜集摄影、摄像的资料。一行人坐在沙滩上,透过毛毛狗的金色茸毛,鼠麴草窜起的茎叶,迎风摇摆的苇花,看着江水从镶着银边的晶蓝变成乌兰再变成灰蓝,最后被暮色收容,仿佛是一瞬间的事;而太阳开始收起暴烈的性情,展示柔情,继而缓慢而持重地落在山的臂弯的这个过程却是那么的漫长。

我和我的影子坐了一个下午,陪大山等太阳回家。

慢慢地,我发现大山等日落回家的时间,比拼尽全力把它托举到天上,喷薄而出时间要长得多。但太阳总要回家,否则就没有第二天的日出。发现这个现象,我好像有点搞懂了那些我无法选择的缘起。

远行很容易,回归却很难。没有一次远行不是为了回归。

杨木沟,我喜欢上了这个名字,这块地方。

我也喜欢上了和它一样土气的,那些被父亲重复了一生的名字,是他们串起了我来时的路,我的出处就在他们的脚窝里。他们知道我总有一天会回来找寻到他们的美,为了这个,他们从不改名。

当我起身离去时,太阳已经拉开了自家院门,一边栽向大山的怀中,一边向我们挥手,示意我们可以回家了。

END

图片 | 网络(侵删)