近日,瑞士国家旅游局正式官宣费德勒为「瑞士旅游目的地官方品牌大使」。但在大多数人眼里,这只不过是一次官方盖章的“转正”,毕竟在此之前,这张瑞士名片早已吸引过无数人前去朝圣。而这其中,最特别的经历毫无悬念归属奶粉Lauryn Ishak,如果你不服,不妨回答以下几个问题:去瑞士的时候,你到过费德勒的祖籍村么?你挖掘到了费德勒的家族发展史么?你有邂逅过超过五名费德勒么?如果没有,就收藏好这篇刊在《纽约时报》的最深度奶粉攻略吧。

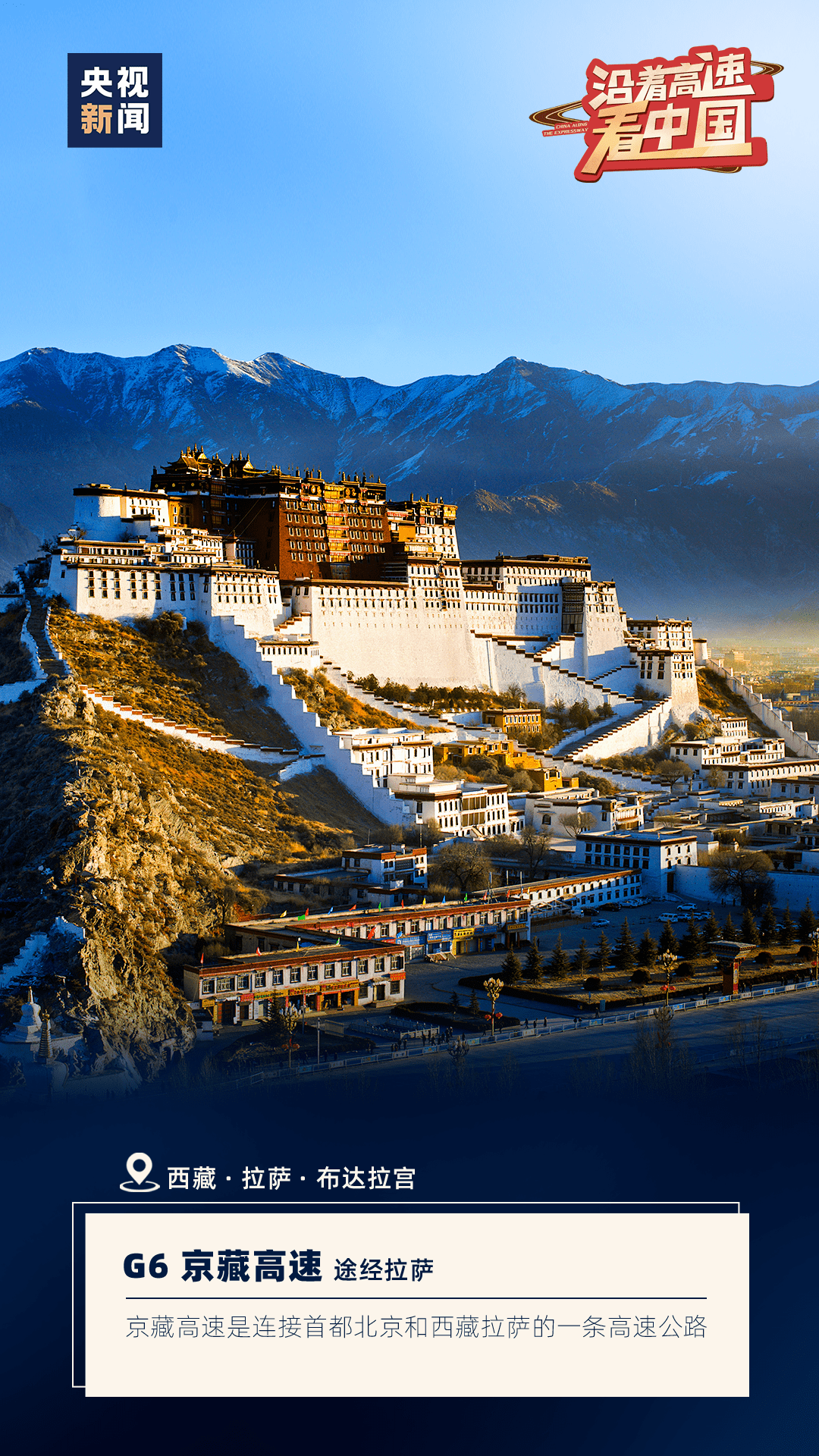

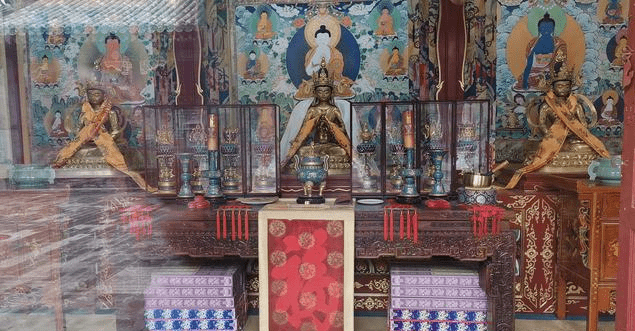

公元835年前后,热情好客的殉道者圣梅因拉德隐退于苏黎世湖和琉森湖之间的山谷,在僻静的“黑暗森林”中建立了一个隐居的修道院——艾因西德伦修道院(Einsedeln Abbey),此后,这便成了无数瑞士游客的朝圣地。2019年10月,我来到这座修道院,开始了一段不同寻常的朝圣之旅——踏寻罗杰·费德勒的足迹。

作为瑞士最著名的朝圣地,这里似乎是我开启旅程的吉祥之地。起初,我不知道费德勒跟这里有任何关系,但当我联系修道院安排参观行程时,修士们给了我一个惊喜:“你知道我们的院长也叫费德勒吗?”我并不知道,“是的,他还曾为罗杰的孩子洗礼。”

这也许是冥冥之中的缘分。我从上世纪70年代末开始打网球,不过这几年,膝盖手术和大大小小的伤病,令我不得不暂时远离球场。在康复之余,我来到这片神圣的土地——20座大满贯冠军、这个星球最受欢迎的运动员之一,费德勒从小到大训练的地方。

我成为费德勒的球迷已经超过15年了,但在2017年,我对他的崇敬达到了新的高度。当时,几乎所有的网球人士都写过有关费德勒退役之类的文章,但他在35岁时又拿下了两座大满贯。费德勒本可以数着瑞士法郎,静静地潜入阿尔卑斯山冥想,但他却重新投身于这项运动,并一次次击败更年轻的新生代球员。

由于膝伤,费德勒远离巡回赛长达一年多时间。不过几周前,他又回到卡塔尔多哈参加比赛,取得1胜1负的成绩。这并不是一次完美的回归,但却是一个充满希望的起点,我很欣慰他看起来很健康,斗志依存。和所有的球迷一样,我希望他能赢得更多的奖杯,也许就在今年夏天的温布尔登或者奥运会上。

那时,我担心他可能很快就会退役,所以我有一种紧迫感,要尽快完成这次旅程,以免来不及去现场看他本人比赛。我并没有意识到,2019年10月的瑞士之行,将是此后很长一段时间内的最后一次跨境之旅。新冠病毒的蔓延致使各国颁布了旅行限制,现在看来,能够追随费德勒的脚步,坐在一个满座的体育场,与上万名不用带着口罩的球迷一同看他打球,简直是再美不过的梦了。

在准备行程的时候,我不得不反复向我的瑞士“线人”保证,我不是一个疯狂的跟踪狂,会翻费德勒垃圾桶的那种。我让他们确信,我只是一个普通人,欣赏他优雅的击球、他的体育精神和泪洒赛场的豪情壮志。我计划,在前往费德勒家乡的巴塞尔观看瑞士室内赛之前,先去看看他曾生活过和练习网球的地方。不仅能了解罗杰这个人,还能让我感受一下位于欧洲中心的瑞士,那个繁荣、美丽得令人心碎,但却神秘莫测的、能使用四种语言的“异类”国家。

我站在山顶,俯瞰艾因西德恩,那里有双螺旋形的巴洛克式教堂,马匹和哞哞叫的奶牛点缀着郁郁葱葱的绿色山丘,随后费德勒院长像老朋友一样热情地接待了我。“在罗杰成名之前,我总是得拼出自己的全名,但现在每个人都知道费德勒这个名字。”

院长说,他的家谱在16世纪曾与费德勒有过交集,但在罗杰参观修道院时,他并没有与瑞士球王讨论他们的共同祖先。瑞士人没有崇拜英雄的情结。他说:“罗杰常被比作英国的皇室,但在瑞士,我们从未有过超级明星,所以不知道要怎么接待他,因为这里没有个人崇拜。”

这点我确实感受到了——我随身带了一顶罗杰的帽子,但发现周围没有人戴后就不再戴了。在进入大教堂做祷告之前,院长对我说:“我真希望德约科维奇不要再拿冠军了,我不想让他赶上罗杰(的记录)。”

费德勒院长有一名叫安东尼娅·费德勒的亲戚,她的丈夫雅克布是一名葡萄酒商,他邀请我到伯内克的家中共进午餐。伯内克是一个美丽的乡村小镇,人口约4000人,靠近奥地利边境,也是费德勒家族的发源地。雅各布向我们解释道,德语单词“feder”是羽毛或羽毛笔的意思,在中世纪,“federers”是抄写员。村子里大约有100人的名字叫费德勒,而在罗杰祖母长眠的墓园里,你也能经常看到这个名字。

雅各布现在住的地方,离罗伯特·费德勒(罗杰的父亲)从小长大的房子只有几扇门的距离。他说,1848年一场大火肆虐伯内克之后,费德勒家族出现了裂痕,其中一个支族被驱逐开外。

我们参观了雅各布的酒窖,里面陈酿着Stegeler牌葡萄酒。吃完素食午餐后,村长布鲁诺·塞洛斯顺道过来聊天。塞洛斯说,村里打算用罗杰·费德勒的名字来命名某样东西,但需要等到罗杰退役之后。不过,雅各布和安东尼娅都觉得没有必要,“这与个人崇拜无异。”

朝圣之旅的第三天,我急于想知道自己是否已恢复健康,以重返网球场。我钻研了罗杰的传记,外加自己额外做的功课,确定了想前往的全国各地十几家网球俱乐部。其中有许多家是费德勒如今的训练地,其他则是他青少年时期磨练球技的地方。

那天下午,我在赛布里克网球俱乐部(Tennis club Seeblick)找到了机会。这是一家豪华的俱乐部,拥有精心打造的红土球场,可以一览苏黎世湖的迷人景色,费德勒曾在这里练习。我说服了俱乐部成员艾伦,让他陪我打几分钟球。我的球技明显生疏不少,在球场上乱抛球,也不知道球会落在哪里。

第二天,我乘坐火车和大巴前往久负盛名的施韦泽·霍夫酒店(Hotel Schweizer hof),这是一家有着百年历史的旅馆,位于阿尔卑斯山深处的Lenzer heide 村庄。罗杰全家在 2012年搬到了邻近的瓦尔贝拉村,我有点好奇,为何他选择住在这个偏僻的地方,而不是瑞士更著名的冬季度假胜地,如采尔马特、格斯塔德或圣莫里茨。

同时,我也希望能得到托尼·波特拉的试训机会,他是瑞士广播公司的主持人,也是费尔斯伯格网球俱乐部的主席,罗杰曾在该俱乐部训练过几次。波特拉开车带我们沿着一条蜿蜒的乡村公路向南行驶,穿过那些坐落在锯齿状山峰下的村庄,开向莱茵村。

当我们下车去看一个偏僻的操场时,波特拉先生告诉我,罗杰喜欢带着家人来这里,这也解释了他为什么想住在这样一个地方。“你看!”波特拉一边说,一边用右手朝一座白雪皑皑的山峰指去,“罗杰在这里可以享受安宁,他可以像正常人一样和孩子们玩耍。”

转向北方,我们进入了瓦尔贝拉,一个迷人的小社区,几家企业和阿尔卑斯风格的住宅坐落在山坡上,从这里可以看到海德西湖和附近的山脉。我并未提出让波特拉带我参观费德勒住宅的要求,但他抢先一步扼杀了这种可能:“罗杰来这里住就是为了保障隐私,所以我们不会开车经过他的家。”

从瓦尔贝拉沿着一条曲折的道路开车半小时,就到达了偏僻的菲尔斯博格网球俱乐部,三片球场坐落在莱茵河畔。“我们在罗杰的球场打球。”波尔特拉指着一号球场上方写着“罗杰广场”的标牌说。他把我领到一间小小的更衣室,里面有一个简陋的淋浴间和水槽。“你会在这里穿衣服洗澡,就像罗杰一样。”

这次打球,我开局犯了几个低级失误,但很快找到最佳状态,沉浸于网球的欢愉中。

第二天早上醒来后,我终于可以前往巴塞尔室内赛看费德勒打比赛了。我坐在一节空荡荡的火车车厢里,沐浴在阳光下,投影于莱茵河上,穿过破旧的中世纪城堡,尖尖的山峰和小村庄洒在绿草如茵的土地上。

我来得正是时候,在圣雅各布沙勒室内体育场,我观看了费德勒第二轮淘汰阿尔博特的比赛。值得一提的是,费德勒小时候曾在这里担任球童。

在比赛间隙,我游览了巴塞尔迷人的老城区,参观了许多有着费德勒气息的地方,包括温肯霍夫别墅——2009年,费德勒和米尔卡在这座庄严的17世纪英国庄园举办了婚礼。还有老男孩网球俱乐部,费德勒小时候练球的地方;贝尔的瑞士国家网球训练中心,我在那里遇到了伊夫·阿莱格罗,他是费德勒1997年在这里训练时的室友。

几天后,我来到俯瞰莱茵河的五星级酒店 Les Trois Rois,这里酒吧的芝士汉堡一个要卖48美元。当我经过挂着水晶大吊灯的大厅时,差点撞到费德勒的一个双胞胎女儿,她正兴高采烈地跳下一个楼梯,罗伯特在后面跟着。

决赛那天早上,我坐电车去了蒙钦斯坦,这是罗杰度过童年大部分时间的巴塞尔郊区。慕尼黑市议员丹尼尔·阿尔特马特戴着贝雷帽和墨镜,在站台上迎接我。他带我在镇上进行了一番游历,从一个名叫Wasserhaus的小型住宅区开始,费德勒就是在那里长大的。

这条街区十分狭长,在拐角处的一条绿树成荫的小街上,阿尔特马特向我解释,为何官方不能以罗杰的名字命名这条街:“我们当地有一条规定,禁止我们用活人的名字来命名任何东西。所以,如果我们想用罗杰的名字命名某个东西,得等到他离世再说。”

随后,他开车载我去体育场,在那里我碰到了马克·多施,他和费德勒院长一起来看决赛,但找不到他人了。我想,院长可能去给费德勒做赛前祝福了。

果然,罗杰·费德勒再次拿出了出色的表现,击败了澳大利亚选手德米纳尔,夺得了他的第十个巴塞尔室内赛冠军。罗杰在获胜感言中泣不成声,赛后,他没换球衣就带着奖杯出现在新闻发布室,可以想见拿下比赛是有多轻松。

我给费德勒看了一张他10岁时捧杯的照片,这是他在老男孩俱乐部的启蒙教练玛德琳送给我的。我问他,这些年来,举起冠军奖杯的感觉是否有所改变。“感觉很熟悉。”他笑着说,“这是一段不可思议的旅程,在巴塞尔打球对我意义重大。我并没有把这些胜利当作一件平常的事情,而是相当独特和特别的东西,即使已经夺冠多次。”

我问他,是什么让他在球场上流泪。“当我站在那里,回顾我经历的一切时,回忆真的触动了我。”他说,“观众送上的热烈掌声,对我挣扎与否的感同感受,以及我得到的爱。”

当我等电车时,天空开始下雨了,我想起罗杰的帽子还被我藏在包里,我已经一个多星期没戴它了。但现在,是时候戴上帽子回家,我再次成为了一名网球运动员。