自2014年始,我在三星堆附近居住与写作,距离遗址公园仅几公里。不得不说,这是一块连广汉人都陌生的区域,对本地人来说遗址区内只有农田、烧烤和农家乐,不少人连博物馆都没去过。

因为根据2003年颁布的《三星堆遗址保护管理办法》规定,保护区内“不得擅自增建其他任何建筑物、构筑物”,“对农作物品种、耕作深度进行限制。”在中国经济高速成长的黄金二十年间,这一块面积十二平方公里的广袤区域却几乎荒置。

三星堆遗址保护区,2018年。

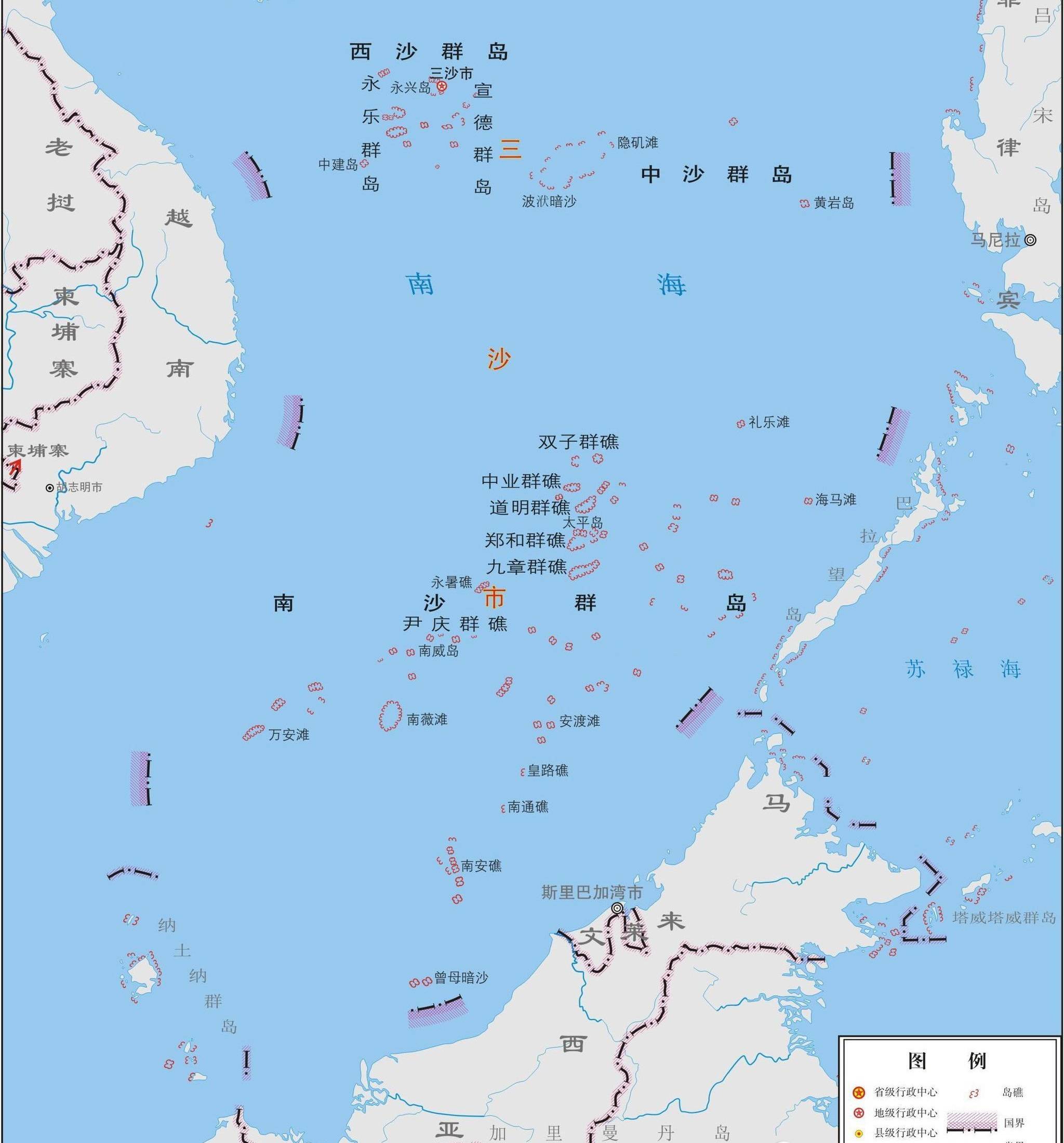

广汉九水夹流,三星堆古城的北面是鸭子河,古称“洛水”。保护令使得人类活动受到限制,却为该区域的生物多样性提供了保障,鸭子河变成了一座动植物丰富的生态乐园。每年冬季,至少会有上百种候鸟飞来鸭子河越冬,包括繁殖于欧亚大陆北端的花脸鸭、白眼潜鸭、赤麻鸭、凤头潜鸭等,或许还有一些来自欧洲的客人,旅居在河上的一座座芦苇岛之间,密密麻麻的,呈粒装分布。

三星堆至广汉市区雒城镇之间仍有大片荒地,春季良辰美景,成片成片的杏花、蔷薇、油菜花竞相绽放,夏季凉爽宜人,牧童赶着牛群渡河。

远古的成都平原并非沃野,而是一眼望不到边的沼泽,古人生活在河流之间的一条条鱼脊形高地上,或许也像鸭子河上的鸭雁一样。

2018年,三星堆遗址区的发掘工作现场。

2018年,三星堆遗址区的发掘工作现场。

三星堆文物中的鸟形图样众多,一些学者认为,蜀王的名号柏濩、鱼凫、杜宇都是鸟名,而已成为成都城市形象标志与中国文化遗产标志的“太阳神鸟”, 出土于与三星堆有强关联的金沙遗址。

三星堆古城的周围没有大型的城镇聚落,它的兴起、繁盛与衰落成谜。

兰州大学地理学博士顾磊的博士论文与成都平原城市涉水景观有关,同时他对鸟类的研究也有涉猎,鸭子河是他观鸟的一处秘密基地。

顾博士常向我介绍这里内湾环抱、藏风聚气,可谓上风上水,后来我也索性搬过来,以期获得自然的灵气。关于三星堆古城的选址,我和顾磊有过一些讨论。

“三星堆的兴衰会不会跟风水的转换有关?”

“那个时候只有朴素的思想,还没有形成风水理论。当时所选的位置应该还算不错了,位于河流附近的阶地之上,近河流的水源,但也不是滨水,兼具军事防御、取水方便且具有防洪效果。该地与龙门山的距离不远,也保证了玉石器、金属器等矿产资源的获取。”

“金面具的金料产自本地?”

“龙门山有金矿,冶金的技术也许是外来的,但是矿石的产地不会太远,蜀地多山嘛,运输比较困难。”顾磊说道:“蜀地先民从山地迁徙到平原,可能是因为平原相对山地而言,光照充足,也许还与太阳崇拜的原始信仰有关,这个只是我的猜测。平原不需要面对山洪与泥石流灾害,但需要面对摆动不息的河川变迁与河流洪水,最早城市的城墙与城壕,很有可能兼具防洪与军事双重用途。”城墙同时作为防洪堤,一直到近代的河流城镇仍在广泛采用。

“就是说三星堆人在治水上有突破性的技术进步,所以从山地迁徙到了鸭子河畔的冲击平原……”

“嗯,蜀地先民丛山地来到平原聚居的时候,居住条件上获得更多的光照,远离了阴冷潮湿的山地环境,从三星堆聚落遗址上来说,其南方较为平坦,便于获得足够日照时间,原始的太阳崇拜也许与此有关,青铜五辐太阳轮或许是这种原始信仰的体现。同时,因为滨水而聚,日常会见到很多湿地水鸟,是渔猎先民的重要生计来源,也是先民崇拜的对象之一,现实中的鸬鹚与青铜神树上的鸟也有异曲同工之妙。”

“看来三星堆只是他们旅途中的一站……”

“三星堆作为早期的聚落遗址,首先距离山地不远,因为是刚刚从山地迁徙而来。但后期还是会受到各种天灾、人祸的影响,难以长久,所以才会再迁徙。”

2021年3月20日,三星堆遗址新出土的金面具(左)红星新闻 王明平 视觉中国 图

四川三星堆博物馆青铜器 铜神树枝头立鸟文物 视觉中国 图

***

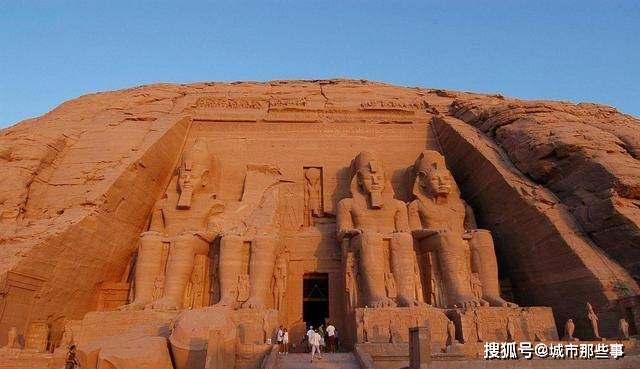

在中国,几乎不存在像三星堆一样闻名世界的古代遗址,至今无人能解。它更像吴哥窟、佩特拉或吉萨金字塔,作为某种突然消失的超级文明而被世人津津乐道。巨大的青铜面具、夸张的青铜纵目、绝美的黄金面罩、繁缛的青铜神树,不禁让人将它与北纬三十度的神秘学理论联系起来……有人认为文字可以揣透一个人或一座城市的命运,或许文字是破解三星堆一系列谜团的关键。

2017年,我在成都一书店的文化活动上,认识了《汉字树》的作者廖文豪教授。活动结束后,我随廖教授一起,访问了三星堆博物馆。

廖文豪教授的研究方向是通过符号破解文字中的文化基因,他试图从甲骨文、金文等象形文字中的图形去重新解读上古历史与文化。比如他在《汉字树:汉字中的万物》一书中指出甲骨文中的“兆”字表示水流与两只奔逃的脚掌,因此得出“兆”的本义是洪水泛滥,引申为事情发生所呈现的迹象。

廖文豪在他的著作中有不少关于三星堆的大胆推测与论述,他认为三星堆的青铜大立人像就是大禹,因为据史书记载,大禹的眼睛有“重瞳”,即青铜大立人的“纵目”,大禹的耳朵有“漏孔”, 即青铜大立人的“耳洞”,大禹手擒大蛇龙,大蛇龙即蜀、滇和缅甸一带的巨蟒,所以青铜大立人抓住的正是身形扭曲的蟒蛇。

根据以上种种巧合,廖教授将三星堆与夏朝的建立者大禹联系在了一起。在青铜器馆里,廖教授第一次亲眼见到青铜大立人,惊叹的同时,对它就是大禹的塑像更加深信不疑。

在三星堆博物馆馆长的办公室里,馆长正伏案阅读一摞民国时期的信札,想从中找出与三星堆有关的部分。正午的天气炎热,他打扮得比较随意,上身着棉质衬衣,领口微张,下身着短裤与凉皮鞋,这是过去在四川男人中常见的夏日装束。馆长的面容显得有些倦怠,解释说自己才刚接待完联合国副秘书长华安·克洛斯,疲惫的语气中仍显露出几分余兴。在我们说明来意后,廖教授呈上一封介绍函,并附上一沓用A4纸打印的研究报告,内容是一些有关三星堆与文字的研究。

“三星堆目前没有发现文字。”馆长看了介绍函,将廖教授的研究报告退还,并解释说自己不研究文字。“欢迎研究三星堆,但请不要将以甲骨文为代表的殷商文化附会到三星堆上来。为什么所有的文明都一定要产生文字呢?”

三星堆的祭祀坑中没有甲骨,没有刻字的青铜器,也没有任何文字的记录,没人知道谁创造了这些东西。馆长的话中或许还有另外一层意思。三星堆只是目前没有发现文字,但不意味着三星堆文明曾经没有文字,只是没有像甲骨文或青铜鼎文字那样恒久流传而已。

“只有利益驱生‘文字’,如果利益不需要,那‘文字’就产生不了。一些学者来三星堆是为了捞学术资本,有的人甚至将现代的彝族、羌族文化绑上三星堆,这都跟利益有关……”馆长说得很坦诚,也许他已经对类似的问题回答过上百遍了。就像每当三星堆有重大发现时,媒体的第一反应是将它扯上“外星文明”,这些显然都不是考古专业所牵涉的问题。

虽然没能就三星堆与文字的话题与馆长做进一步的探讨,但馆长还是慷慨地提供了一辆观光电瓶车,载我们去遗址区参观。遗址区的一、二号祭祀坑早已发掘完成,如今被放进了一些复制品,实景重现了当年出土的模样。

***

二十世纪初期以来,许多考古学家都认为中华文明起源于黄河流域中部平原,以中原为中心的设想与渴望,让他们把注意力只盯着安阳一个地方,因此有不少人认为三星堆在过去受到了不公平的忽视。与其说三星堆的新发现,不如说是对中华文化的重新认识,让人们重新回到中华民族多元起源的事实上来。

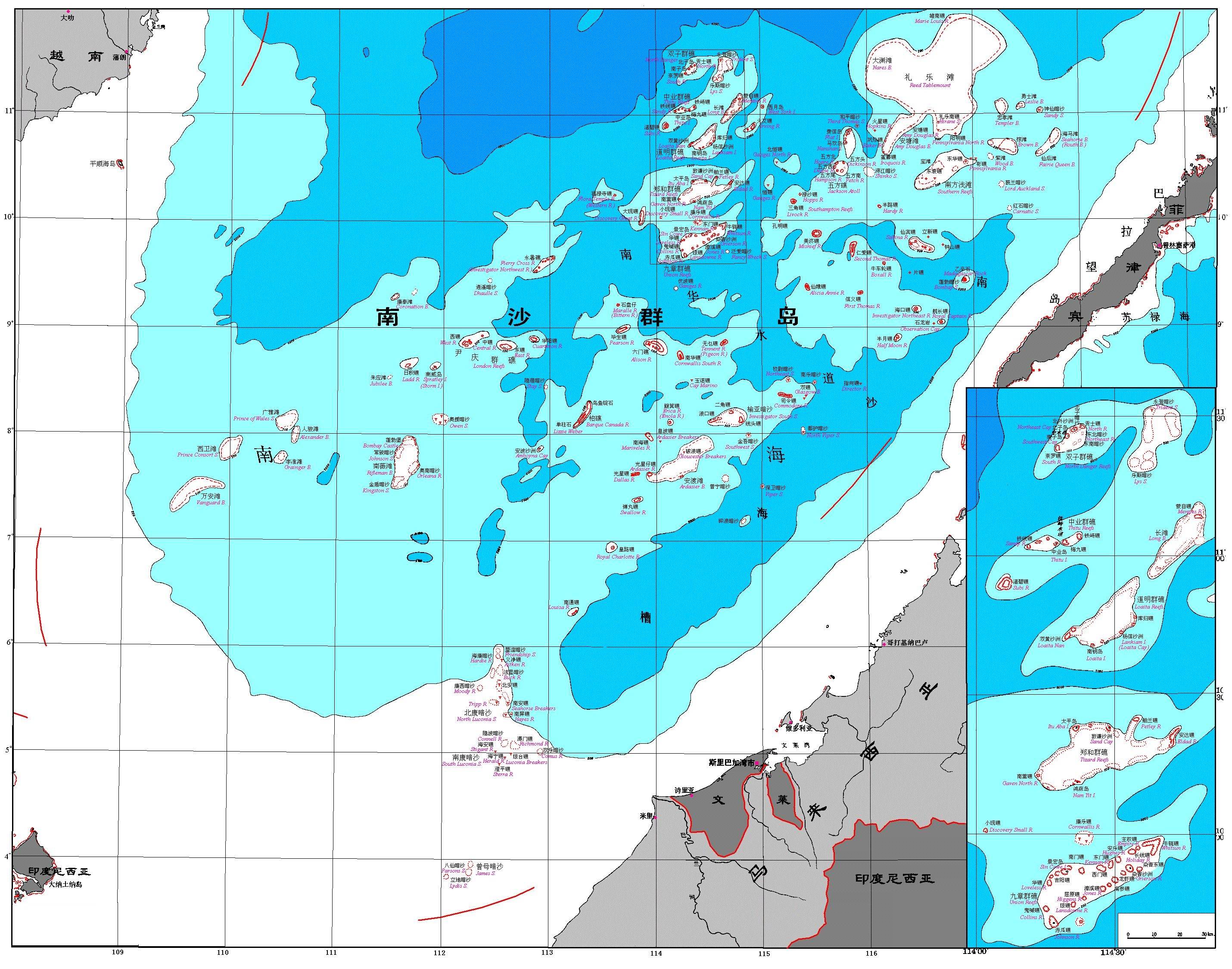

过去的三星堆遗址一直以保护为主,仅在局部有小型发掘。每年,我能见到一些零星的考古队,与当地农民一起参与例行的挖掘工作,但这种发掘是非常克制的,这跟国家文物局的基本方针有关——“保护为主,抢救第一”。

2018年,当我再次来到三星堆遗址区的一、二号坑时,发现周围新来了一批手持洛阳铲的外地人。我跟其中一位李师傅聊了起来。李师傅是西安人,上世纪八十年代入的行,但考古只是他的业余工作,他也不是考古学家出身,主业是做小生意,这次被临时招募到三星堆遗址,为新一轮的考古发掘做铺垫。李师傅所在的西安考古队,是一个比较松散的组织,里面士农商贾都有,闲时为民,战时为兵。

2018年,祭祀坑周围的勘探工作。

李师傅手中的长杆状工具就是洛阳铲,洛阳铲最初用于盗墓,现在是中国考古的钻探工具。使用时,握紧把手向下旋转,到底后向上拔起,通过观察土样来判断地下是否有墓葬。

我问李师傅是如何判断地下有文物的,他有些含糊地告诉我:“有时候有股神秘的力量,肉眼看不到的。有次我在发掘一口井时,单凭感觉挖下去,挖了不到一米五的地方,就挖出了一块西汉时期的遗址。”

早在2003年,三星堆申遗的新闻就已见报端,而近二十年过去后,三星堆却仍在世界遗产名录之外,这显然同它的名气与热度呈倒挂。时至今日,三星堆博物馆仍没有入列国家旅游局5A景区名单,在真实的参观体验上,它也不如它的姊妹博物馆成都金沙遗址。

2019年,四川省文化和旅游厅提出“三九大”的文旅口号,将三星堆置于九寨沟和大熊猫之前,这个口号似乎有些姗姗来迟,未来仍有很长的一段路要走。当年,三星堆重启发掘。2020年,三星堆成为国家文物局公布的第一批国家文物保护利用示范区。

三星堆博物馆 视觉中国

如今,双向八车道的三星堆旅游大道已经破土动工,这条未来的景观大道将经过三星堆考古研究所、迁建的百年广汉中学、天府大道北延线三星堆枢纽,直达总投资10.6亿元的三星堆博物馆新馆与全新的游客中心。而蓉欧班列也从附近的青白江出发,像西伯利亚的候鸟一般频繁地往返于欧亚大陆两端。被世界遗忘的三星堆,似乎已经驶上一条通往世界遗产的高速公路。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)