当游人游历法国南方,由里昂到马赛港,从一座耸立着护城圣母大教堂的翠岗上,放眼烟波浩渺的地中海,远眺晨雾弥漫的伊夫岛及其周围的古堡,眼前仿佛出现《基督山伯爵》中那个命运坎坷、九死一生的邓蒂斯的形象。啊!那可怜的青年不就是从这花岗岩岛的悬崖上被两名狱卒当作死户抛进大海的吗?不过,他并没有死于无人知晓的海葬,而是从惊涛骇浪里挣扎出来,像个复仇的幽灵重返人间,到基督山上找到埋葬了几个世纪的财宝,靠金钱的魔力惩罚仇敌,报答恩人,最后携美女海蒂乘白帆轻舟消失在水天一色的远方。

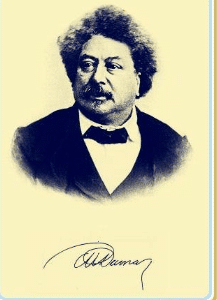

一些评论家认为,《基督山伯爵》在很大程度上是作者大仲马的“自我表现”,因此联想到这位著名文学家的若梦浮生,感到他在本质上跟自己塑造的人物邓蒂斯有几分相似。他那放浪的形骸不正是包蕴着一个“基督山伯爵”的愤世嫉俗的灵魂吗?!

大仲马的父亲系圣多明各一位女黑奴所生,虽曾驰骋沙场,成为拿破仑手下一员名将,但后来失宠被黜,40岁左右就忧愤而死。临死时他曾绝望地呼喊:“噢!上帝呵!上帝!我到底怎样触犯了您,竟然遭此惩罚!年纪轻轻地就撇下妻儿!”

大仲马当时只有4岁,得到这耗后立刻拿起一支枪,说要冲到天上去杀死上帝,为父雪恨。可惜当时没有“巴比伦通天塔”。况且,大仲马从来没有泰坦冲击天庭的气概。他选择的是另一条途径,即像邓蒂斯探寻基督宝山那样,去膜拜金牛犊的圣堂,靠钱财的法宝去制服冤家对头,而且要让阿拉丁的神灯照亮自己的“一千零一夜”

大仲马20岁时到巴黎,在离现今拉丁区圣米歇尔地铁站不远的大奥古斯坦街的一家旅店下榻,经人介绍到奥尔良公爵府充任卑职。不久,他写出戏剧《克利斯蒂娜》。此剧演出大获成功,他踌躇满志,干脆辞去职务,专事创作,从此开始了长期的文学生涯。

起初,他在大诗人贝朗瑞的支持下,得到金融寡头拉裴德的3,000法郎借款,用来资助其新剧《亨利三世》的演出。此剧受到观众的热烈欢迎,从而为他的另一杰作《安东尼》打开了法兰西喜剧院的大门。此后,他的剧作源源不断,使这位多产作家在短短几年内一跃而为法国十九世纪浪漫主义文学的先锋。

大仲马以这样迅速而巨大的成就占领剧坛,不免招来一大群敌人,以致巴黎报刊上每天都有从各个阴暗角落里射来的冷箭,其中多数都蘸有嫉贤妒能的毒液,但也不无打中要害的利矢。譬如,文艺评论家洛美尼就一针见血地指出:“一切都‘工业化’,这是当代的一种病。仲马先生不幸受到感染,似乎对金牛犊崇拜得五体投地。”至于巴尔扎克,他更毫不留情地斥骂自己的对手“腐化堕落”,是个“庸才”。另外,除了同行的攻击,也还有从种族血统论出发的人身攻击,侮辱他“浑身散发着黑奴的臭气”等等。这一切,都深深伤害了大仲马的自尊心,促使他立志靠金钱来进一步改善自己的社会地位。

从1845年起,大仲马逐渐发现他在历史小说的领域里更能发挥自己善于安排紧张情节的特长,竭力在这方面开辟更广阔的创作道路,连续写出《三个火枪手》《二十年后》、《德·勃哈热罗纳子爵》和《红屋骑士》等一系列长篇小说,其中尤以《基督山伯爵》流传最广,影响最大,可与欧仁·苏的《巴黎的秘密》和雨果的《悲惨世界》齐名。

大仲马写的都是历史小说,但他从来不是一位严肃的历史学家,也无意在自己的作品里进行任何社会理论的说教。在他心目中,历史只不过是“一颗勾挂小说的钉子”,让人难以想象的种种曲折故事。从另一方面说,这位浪漫主义作家的小说之所以能扣人心弦,主要还在于他的素材来源于生活,反映了一定的社会现实。例如,《基督山伯爵》的主要情节就是以原巴黎警察局档案保管人雅克·波舍《回忆录》中关于《复仇钻石》的记载为根据的。大仲马象是在海底捞到一个贝壳,从中取出珍珠,经过琢磨,使它放射出诱人的光彩。

在《复仇钻石》里,身陷囚牢7载之久的青年弗朗索瓦·彼葛是巴黎的一个鞋匠,而陷害他的三个无赖自始至终都是一般平民;大仲马在《基督山伯爵》中让这三个人分别变成金融、司法和军界的显赫人物,并入木三分地刻画了这些豪门权贵的贪婪、阴险和卑鄙无耻,暴露了资产阶级上流社会的腐败。法国共产党领导人莫里斯·多列士在向巴黎《星期六晚报》谈他读书心得时,曾强调《基督山伯爵》向他“揭示了资本主义制度的可耻”,使他认识到“必须以一种国际力量来伸张正义”。自然,从不同角度来衡量这类作品,也会得出不同的结论。大仲马的友人梅里就说过:“我若是国王路易·菲力浦,就会给仲马、欧仁·苏和苏里耶每人发一笔年金,好让他们不断地写《火枪手》、《巴黎的秘密》和《魔鬼回忆录》,那样革命就会在世上永远绝迹了。”

尽管大仲马在《基督山伯爵》里成功地塑造了一个到处抛赠红玛瑙、绿翡翠和蓝宝石的神奇富翁,展现和美化了自己的理想生活,但他在现实中还是得面对一个艰难的时世。为了能有钱摆阔,他必须不断写作,甚至开设了一座“文学工厂”,即人们所说的“仲马公司。

对大仲马的种种非难虽然有些夸大,但大仲马的多产确实依赖一伙为金钱而写作的捉刀人,其中最主要的有奥古斯特·玛盖和保尔·拉克洛瓦。他们甘愿为一个“建筑师”当“泥瓦匠”。这时,大仲马效仿《基督山伯爵》中的邓蒂斯,挽着他用金钱引诱来的一位美妇,从地中海扬帆北非……及至远游归来,大仲马想到自己应该在现实生活中领略一下他在小说里为邓蒂斯巧设的豪华,于是在巴黎附近从布吉瓦尔通往圣日尔曼的大道旁买下一大片林地,决定建造一座别墅。

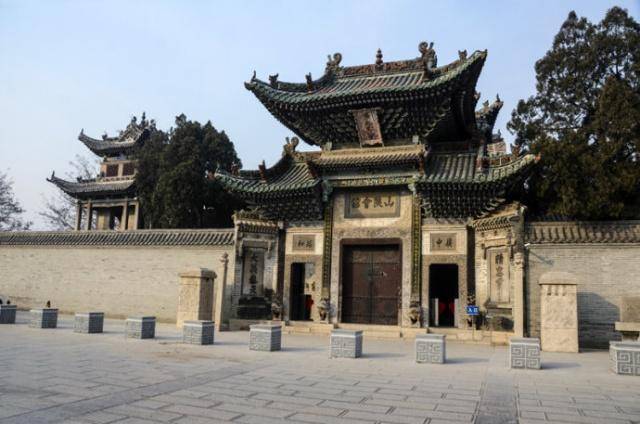

不久,以“基督山”命名的城堡就在景色迷人的塞纳河河湾处拔地而起。从盈盈碧水上的飞桥进去,穿过依依垂柳和潺潺鸣泉中间的亭阁来到主楼,人们看见一个大厅,金碧辉煌,琳琅满目,有着无比的魅力,显示出大仲马确实在巴黎实现了他梦寐以求的“天方夜谭”式的豪华生活。

1848年7月25日,巴黎工人起义失败的血迹未干,大仲马就迫不及待地在“基督山”别墅里大摆新居落成筵席,专门从圣日尔曼的高级饭店“亨利四世酒楼”选订美馔佳肴,款待来自艺术界的600位贵宾。当晚,他身穿燕尾服,坎肩上横挂一条金项链,容光焕发,如鱼得水地在客人中周旋,不时拥抱那些浓妆艳抹的妇人。此时此刻的大仲马早把幼年要杀死上帝的誓言抛至脑后,竟然在大厅里搬出他祖父的座右铭:“心对上帝赤诚,宛若火焰迎风。”

自此,每礼拜天一大宴,四方食客蜂拥而至,其中不乏女流之辈,致使主人的情妇更选频繁,一个个如过眼云烟。

大仲马一生在文学事业上挣了不少钱,但由于他挥霍无度,也对人经常解囊相助,以至有人说他“发财二十次,破产二十一次”…

1870年12月5日,当萧瑟的秋风从海上吹来的时候,大仲马与世长辞了。

据卢卡一杜布勒东说,大仲马在去世的前一夜曾向小儿子小仲马探问:“那么,亚历山大,你凭良心说,我死后还能剩下什么吗?”

至于小仲马是怎样宽慰他的父亲的,人们不得而知。游人倒是对这个问题颇感兴趣,在这条街跟伏尔泰林荫大道形成的角落里发现一幢楼房,其正面高处立着一个大仲马胸像,并刻有他的《三个火枪手》《基督山伯爵》,《红屋骑士》,《旅途印象》等16部主要作品的题目。

为了寻找这位作家的遗迹,游人从大仲马最初观看排演《克利斯蒂娜》一剧的学院路到他后来举行盛大化装舞会的圣拉萨尔街,后来又启程到芒什海峡的狄埃普港口那里,在鲍莱郊区的高坡上,曾有一座楼房,大仲马就是在其中度过风烛残年的。他当时已经几乎不能动弹了,朝夕坐在窗口,透过诺曼底的薄雾,长久地静望海潮冲刷鹅卵石,追忆自己逝去的年华。天,他忽然把小仲马叫来,两眼盯着他最后剩下的一块金币说:“人们都指责我挥霍无度。瞧!我初到巴黎时,只有这20法郎,至今还保留着哩!”