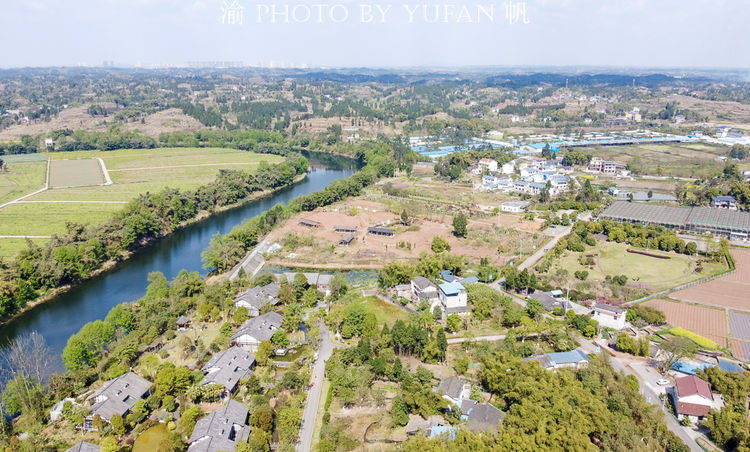

浙江景宁英川镇新村,一个独具风情的古村。小山村至今依旧保留着古朴的生活方式,顺着小道而上,白墙黛瓦错落有致,而长着青苔的石阶和参天银杏更印满了沧桑,此等田园风貌,有目共赏。

所谓靠山吃山,近水吃水,世代夹在群山之中,靠耕田为生的新村村民,自然也从田地里觅食。稻田除了种豆插秧,还有肉食,比如薄壳田螺、田鲤鱼等,丰富的自然资源和人文底蕴让越来越多的人发现了这个偏远小镇的魅力。

而在菜地里,各类时蔬在大年三十一直到元宵都能派上大用场。

他们会在短暂的新年团聚时刻,挑选出一天好日子,由一人主导,各家各户上自家菜地里摘上新鲜的白萝卜、小白菜、香菜、香菇、辣椒,邀上全族人一起吃“火锅”。

火锅,通常指用来烫煮食物的容器,最早是泥罐、瓦罐,再后来是铜鼎、铁锅,到现在的不锈钢等。古称“古董羹”,因食物投入沸水时发出的“咕咚”声而得名,是中国独创的美食之一,历史悠久,在唐代就已经很流行了。

在中国,吃火锅已经成为人们重要的社交方式之一。在火锅社交学里,没有什么事是一顿火锅解决不了的;如果有,那就两顿。

从食材上看,火锅有最强的包容性:可鱼可肉,可荤可素,可辣可不辣;可以这么说,和陌生人拉近乎主要靠酒,跟熟人联络感情多靠火锅。在熟人交往中,火锅社交甚至比“酒桌社交”更为日常和健康,火锅大大削减了酒桌上的拘束感和压力,更为轻松热闹。

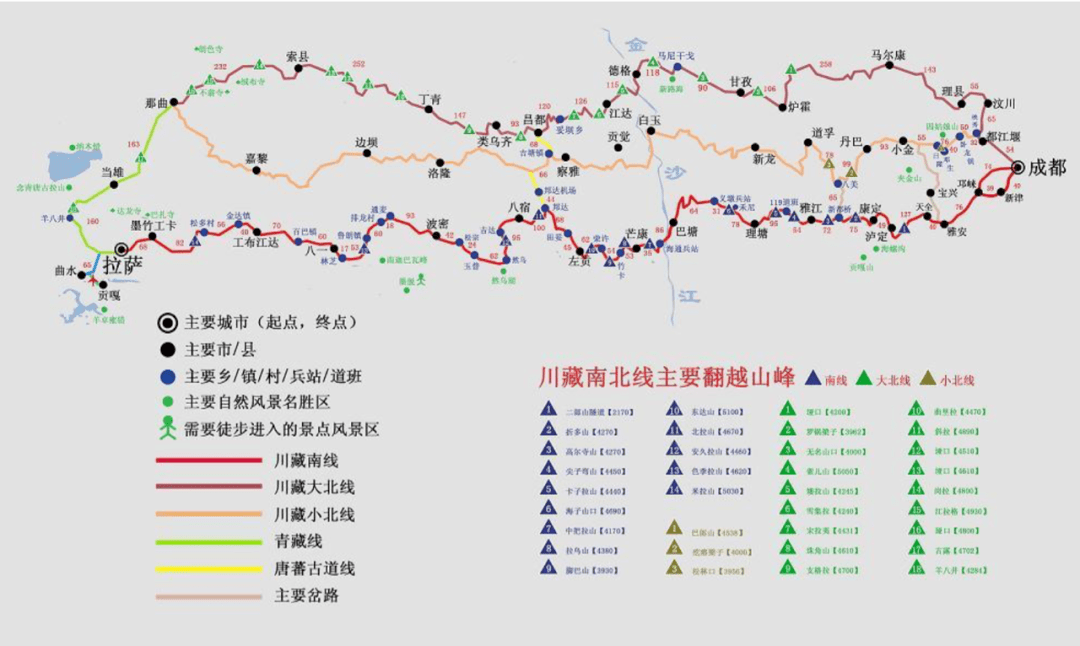

现代的火锅,最初是随北方游牧民族转入中原,并催生出不同的形制。北京的涮羊肉细薄如纸,吃的是嫩。云南的菌子火锅,菌菇清甜鲜美,吃的是香。潮汕的牛肉火锅,牛肉丸筋道多汁,吃的是韧。

中国地大物博,除了火锅的种类分为很多种外,蘸料也各有千秋。川渝火锅的蘸料以油和蒜泥为底,油碟可以吸收一些辣味。至于这油是香油、麻油还是芝麻油,每人都有自己的选择。

四川火锅的油碟还会再加入耗油、香菜、葱等提味。另外,川渝火锅的共同点是都有干碟,主要是辣椒粉,再加上味精和盐调味。

但在英川镇,朴实的村民们并不需要蘸料,他们有一份秘制的火锅底料就够了。自制火锅底料的食材大都就地取材,新晒的干辣椒、调制的豆瓣酱、红油辣酱以及菜地的葱姜蒜苗都能派上用场。

油锅一热,生姜和大蒜切片立即炝锅,撒入一把干辣椒爆出香味,赶在辣椒没被烧焦之前倒入一大勺水煮沸,再添一勺料酒,放入切段的蒜苗和青椒,最后加入适量的豆瓣酱、辣椒油、酱油等调味品,煮开即可。

和商业化和市场化的火锅相反,英川年味火锅百无禁忌,天上地下只要能入口的都能涮。味道正宗的土猪肉、煎至两面金黄的豆腐、地里现拔的蔬菜拼盘、伴着辣椒面入锅的贵妃牛肉以及当地特色苦楮干、粉皮、香菇……英川火锅菜品不受想象力的限制。

涮火锅的顺序很有讲究,最好吃前先小半杯新鲜果汁或开水,接着吃蔬菜,然后是肉。这样,才可以合理利用食物的营养,减少肠胃负担,达到健康饮食的目的。

当然在他们的火锅桌上蔬菜是主打,从规模上看,一眼晃过去是醒目的绿色,零星的几盘肉类点缀其中,接着温上一壶冬酒,开始下蔬菜,大口吃肉大碗喝酒,这是吃火锅的高潮。最后,主食粉皮来饱腹,满足感直线上升。

十几二十来个村民,围着一张大圆桌就着热气腾腾的火锅,把臂共话,举箸大啖,诉说一年的得失,新年的愿望和期盼,在团圆热闹的氛围中越吃越香,犒劳忙碌了一年的自己。

唐代白居易的诗《问列十九》:“绿蚁新酷酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”就足以惟妙惟肖地描述村民当时吃火锅的氛围。

或许在都市人眼中,英川火锅算不上火锅,没有蘸料,火锅底料也不及正宗的四川火锅和重庆火锅来得率性张扬、酣畅淋漓,但在英川村民眼里,能在特殊的日子里,与亲朋好友一起其乐融融地吃上自己种的蔬菜就是独一份的满足了。