朝着毛家沟的方向走到山脚,村里硬化的水泥路就走到头了,迎面是一个分岔路口,一条左拐朝南沿着阴山屲蜿蜒而上,是一条盘山新路,农用车一年又一年在上面来回奔跑着,另一条朝北转胳膊弯子沿着村子后边的主山圆咀屲,如银带缠绕着通向山顶,这是一条二十世纪九十年代开通的旧路,供架子车行走。新路开通后,旧路因坡陡走得人少了,渐渐地也就废弃了。

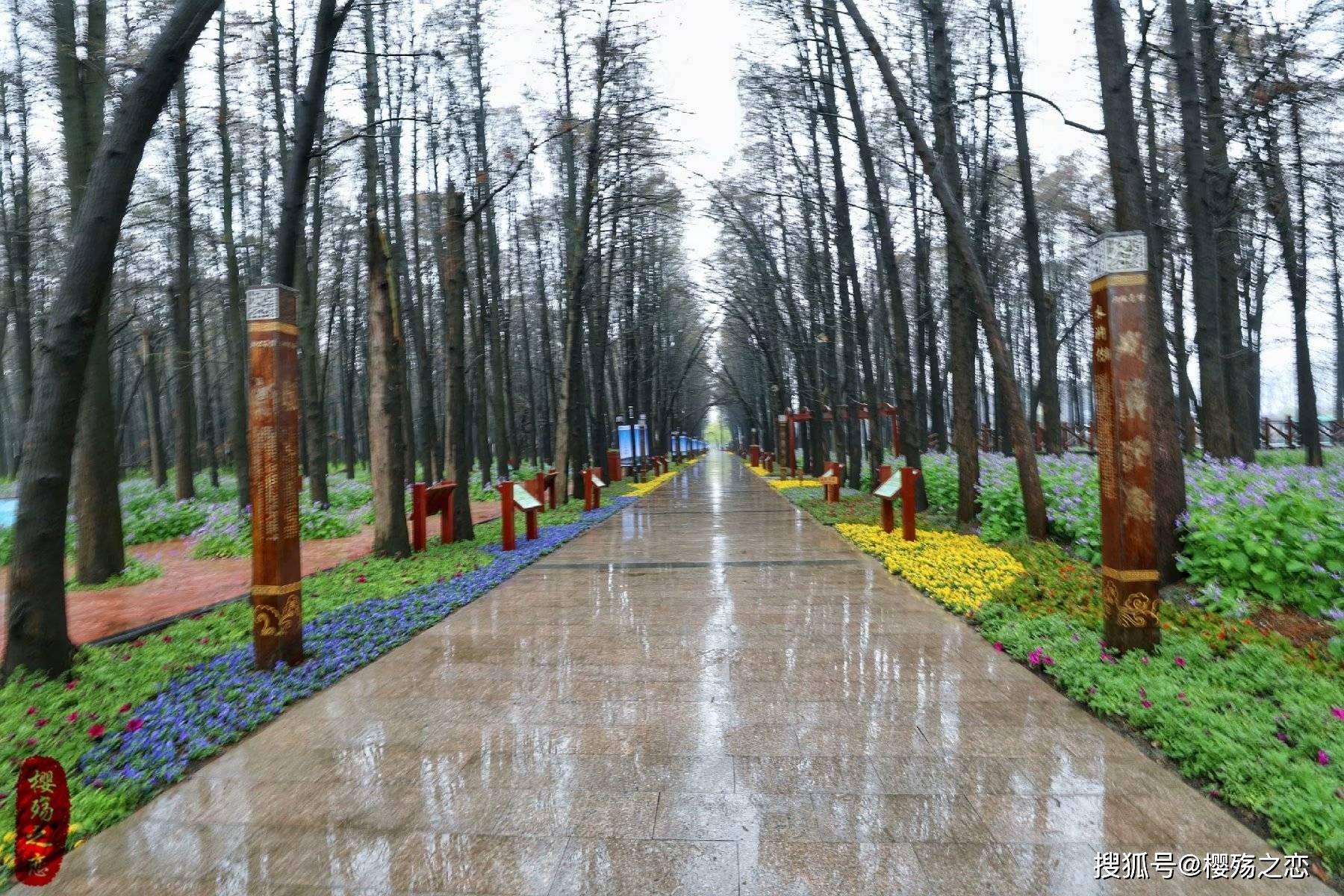

夏秋之际,雨水给了各种野草疯长的机会,蒿草和冰草有膝盖那么高,蔓延在路两侧,用铁锨拨开在其间行走,坍塌的砂粒和石块横堵在路中,好几处地方只能勉强拄着铁锨通过。太阳升起来了,透过沟顶的土崖口斜照过来,洒在圆咀屲上,由于下过雨,阳光一照,就有一种湿热弥漫开来,让人很不舒服。

停下来擦汗时,我突然看见路边有一粒拇指大的绿果果,低下身一瞧,“是蒿果呀!”我惊喜地叫出声来,继而又低下头在附近寻找,果然又找到两三粒。在衣服上擦拭几下,张口咬去,霎时,一股童年的味道在舌尖萦绕开来,这久违了的味道,是一种独一无二的家乡味道。这些年,由于常年在外,再也没有吃过蒿果了。经年忙碌,也渐渐疏远了当年一起在这个山路上,赶着牛羊放牧的儿时玩伴。光阴如梭,岁月一去不复返。邻家的三妹妹,已远嫁陕西,生意做得红火,早是老板娘了,去年回来还为村校捐了一万元。饭桌上,内敛的她还一再说着歉意的话,但愿日后还能有机会为村里出点力……不忘桑梓,村边的大槐树和南河水永远记着好儿女的恩情。

转过一个弯时,一只野兔从斜坡的丁香丛中窜出来,沿着山路向上奔跑,跑了一会儿停下来,转过身向我张望,等我走近了,又转过头朝前跑,好像是我的向导,热情地为我引路。

经过几年的育林种植,生态改善了,各种鸟禽又回来了,诸如山鸡、麻雀、斑鸠等,新的生态圈渐渐形成,它们和人类又能和谐共处了。又有一只松鼠在路边的杏树上跳窜,似乎在朝着我眨眼睛。此刻,在外漂泊多年的我,似乎成了“异乡人”,而它们则以主人翁的姿态欢迎和引导我,朝着前方走去,朝着希望走去。

渐进山顶时,当年村民们取土打墼子盘炕的大土坑路,已没有了昔日的模样,长满杂草,踩上去如地毯一样绵软,左右两侧的蒿草也快有一人高了。近年来,旋耕机的广泛应用,使得农村早已没了牲畜,遍野绿草葱茏,倘若在二十世纪七八十年代,人们早已抢着割去喂牲口了,或者割下来晒干,待冬天烧炕取暖。时代变化真快,老父亲还在用惋惜的口气给小辈们诉说当年去五十里之外,割蒿草背捆子的骄傲时,蒿草不烧了,块煤不烧了,硬柴也不烧了,家家都用上了电器。

踏上簸箕湾的田埂,我看到了一些父亲口中荒废了的土地,早已开垦出来。一垄一垄种着花椒树,树下铺着闪闪发亮的白色地膜,一直延伸到堡子梁上,估计有近百亩,好呀,种植模式在改变,新的经济林正在慢慢形成,这是一种可喜的变化和现象。人们转变了观念和思路,将荒芜的和即将荒芜的土地开垦出来,种上花椒树,发展经济林。山顶右侧龙果梁一线,种植着玉米,那是村里新建的众旺源养殖场的饲料源。听说,养殖场吸收了村里和邻村没有外出的务工人员,让他们在家门搞种植和生产,一种新的种植模式,正在蓬勃发展。

鲁迅先生说过:其实地上并没有路,走的人多了,便成了路。是呀,沿着圆咀屲的这条路,是一条路,一条旧路,犹如当年我们勤奋种植,在地里多产了粮食,填饱了肚子摆脱了饥饿和贫穷,走向了富裕。如今,我们沿着这条葱茏的旧路,踏着砂石路,迈出新步子,是一条转变观念的路,是一条可喜的路,是小康之路。

通向山上的那条路,是一条富强的路,是一条希望的路,更是一条打赢脱贫攻坚战的喜庆之路。